農田里整齊劃一的小麥為何能長得不高不矮、穗子飽滿?這背后藏著植物基因的精妙調控。近日,中國農業科學院作物科學研究所的科研團隊在《植物細胞(The Plant Cell)》上發表的研究論文,就為我們揭開了小麥馴化基因Q的神秘面紗——它就像一位“多面手總管”,通過雙重調控機制影響著小麥的株高和穗長,為培育理想株型小麥提供了關鍵線索。

基因Q:小麥馴化的“多面手”

在植物世界里,基因就像隱藏的指令手冊,決定著植物的生長形態和性狀。小麥作為人類最早馴化的農作物之一,經過數千年的演化,早已從野生狀態下的“野性生長”變得溫順可控。而基因Q正是這個馴化過程中的重要的“指揮官”。

此前的研究已經發現,基因Q是個名副其實的“多面手”,它不僅能控制小麥的落粒性(讓麥粒成熟后不易脫落),還能影響株高、穗長和穗型等與產量密切相關的性狀。但它具體是如何“發號施令”的,一直是科學家們探索的謎題。

意外的突變體:揭開調控之謎的鑰匙

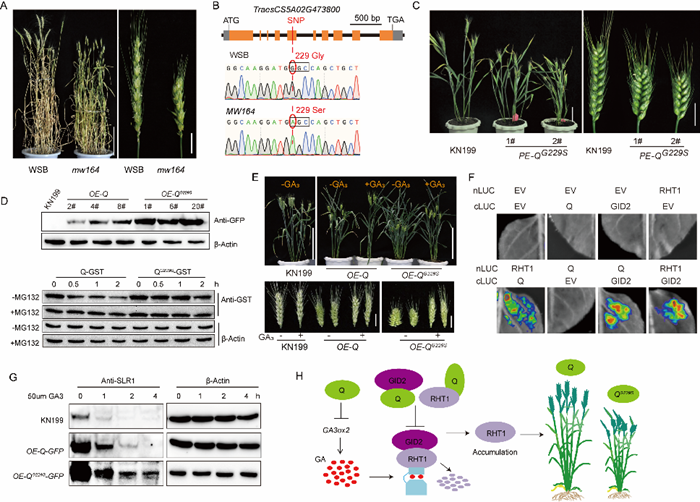

示意圖:Q抑制赤霉素的生物合成和信號傳導調控小麥株高和穗長

科研團隊通過EMS誘變技術,獲得了一個特殊的小麥突變體——它的株高顯著降低,穗長明顯縮短。通過對這個突變體的研究,團隊克隆到了基因Q的一個等位變異基因,通過對該基因進行研究,終于找到了破解謎題的鑰匙。

研究發現,這個變異基因編碼的蛋白會抑制赤霉素合成關鍵基因的表達。赤霉素是什么?它可是植物生長的“動力激素”,能促進細胞伸長和分裂,讓植物“長高”。當赤霉素的合成被抑制,小麥自然就長不高、穗子也長不長了。

更有趣的是,這個蛋白還會直接與赤霉素信號調控因子互作。如果把赤霉素的信號傳導比作一條“生長指令傳送帶”,那么這種互作可能會干擾株高控制基因的降解過程,就像卡住了傳送帶的齒輪,讓生長信號無法正常傳遞。

雙重調控:基因Q的“上控下卡”策略

這項研究的重大突破在于,首次發現基因Q編碼的蛋白在赤霉素生物合成與信號傳導中發揮著“雙重調控”作用。簡單來說,它既會“上游截胡”,減少赤霉素的合成原料;又會“下游設卡”,干擾赤霉素的信號傳遞。這種“上控下卡”的策略,讓基因Q能精準調控小麥的生長狀態。

打個比方,這就像給小麥的生長裝了“雙保險”:一方面控制“生長激素”的生產,另一方面調節“生長信號”的傳遞,確保小麥不會長得過高易倒伏,也不會長得太矮影響光合作用和產量。

為小麥“量身定制”株型提供理論支撐

為什么這項研究如此重要?因為株高和穗長是決定小麥產量的重要因素。株高過高,小麥容易在風雨中倒伏,導致減產;株高過矮,又可能影響光合作用效率。而穗長則直接關系到麥粒的數量和飽滿度。

基因Q的雙重調控機制被揭示后,科學家們就像拿到了“株型改良說明書”。未來,通過精準編輯基因Q或其相關調控通路,就有望“量身定制”出株高適宜、穗型優良的小麥品種,讓小麥在抗倒伏和高產之間找到完美平衡。