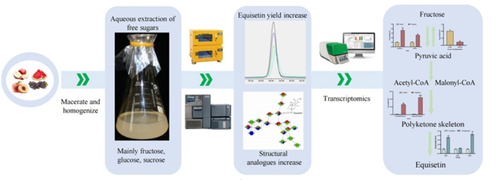

當超市里賣相不佳的蘋果被丟棄,當水果加工廠的下腳料堆積成山,這些看似無用的廢棄物,卻在科學家手中變成了守護植物健康的 “生物農藥”。中國農業科學院煙草研究所的研究團隊近日宣布,他們成功利用廢棄水果發酵生產出天然抗菌物質伊快霉素,這項發表在《工業作物與產品》的成果,不僅為解決水果浪費難題提供了新思路,更開創了綠色農藥生產的新路徑。

在全球范圍內,每年約有14億噸水果和蔬菜被浪費,僅我國果蔬采后損耗率就高達20%-30%。這些廢棄水果中含有豐富的糖分、維生素和礦物質,卻因腐爛變質成為環境負擔。“我們在研究中發現,木賊鐮刀菌 D39 發酵產生的伊快霉素對多種植物病原真菌有顯著抑制作用,但傳統發酵培養成本較高,限制了產業化應用。”研究團隊負責人介紹,“直到我們把目光投向廢棄水果——那些被丟棄的蘋果、梨等,竟然是天然的優質發酵原料。”以廢棄蘋果為例,其提取液中含有大量果糖、葡萄糖和淀粉。

當這些“天然營養液”加入發酵罐后,木賊鐮刀菌D39如同獲得了“能量補給”,生產伊快霉素的效率大幅提升。實驗數據顯示,使用廢棄蘋果提取液作為培養基時,伊快霉素產量達到20.8毫克/升,不僅超過傳統培養基的產量,更將原料成本降低了60% 以上。這種“變廢為寶”的模式,讓每噸廢棄水果都能轉化為具有經濟價值的生物農藥原料。

伊快霉素是一種由微生物產生的天然產物,它如同植物的“免疫增強劑”,能有效抑制灰霉病菌、鐮刀菌等多種植物病原真菌。與化學農藥相比,它具有三大優勢:一是環境友好,在自然環境中易降解,不會造成農藥殘留;二是特異性強,針對病原真菌效果顯著;三是具有全新抗菌靶標,不易產生抗藥性。

“傳統化學農藥就像‘地毯式轟炸’,在殺死病菌的同時也破壞了生態平衡。”研究人員打了個比方,“而伊快霉素更像是‘精準導彈 ’,能靶向抑制病原真菌的生長,同時保護植物微生態系統。”更令人興奮的是,廢棄蘋果提取液不僅能促進伊快霉素合成,還能誘導產生苯乙醇、黃酮衍生物等多種潛在抗菌物質,形成 “復合防御體系”,讓植物獲得更全面的保護。

為什么廢棄蘋果提取液能高效促進伊快霉素生產?科學家們揭開了其中的奧秘:提取液中的果糖和淀粉扮演了關鍵角色。

果糖就像微生物的“能量快車”。當果糖進入木賊鐮刀菌D39細胞后,會加速糖酵解進程,最終轉化為乙酰輔酶A和丙二酰輔酶A,為伊快霉素合成提供前體物質。同時,果糖還能激活合成途徑中的關鍵酶——就像給生產線按下“加速鍵”,使相關基因的表達量提升 3-5 倍。而淀粉則如同“建筑材料”,在微生物分泌的淀粉酶作用下分解為葡萄糖,為細胞生長和代謝提供持續能量,確保伊快霉素合成的“工廠”能 24 小時運轉。

有趣的是,并非所有糖類都能促進伊快霉素生產。實驗發現,蔗糖反而會抑制其合成——這可能是因為蔗糖的代謝路徑與伊快霉素合成存在 “資源競爭”。這種選擇性代謝的發現,為優化發酵工藝提供了精準方向。

這項研究的意義遠不止于廢棄水果利用。目前,伊快霉素已在葡萄和煙草灰霉病、小麥赤霉病、稻瘟病等作物病害防治中展現出良好效果,田間試驗顯示其對部分病害防效可達 70%以上,接近化學農藥水平。更重要的是,它為天然產物的低成本生產提供了范式——利用食品工業廢棄物作為發酵原料,既解決環境問題,又降低生產成本,實現 “環保 + 經濟”的雙贏。

“我們正在與農藥企業合作,開發霉素的制劑產品。” 研究團隊透露,“未來,果園修剪的殘次果、果汁廠的果渣、超市淘汰的水果,都可能成為生產生物農藥的原料,形成 ‘水果種植-加工-廢棄物利用-農業保護 ’ 的閉環產業鏈。”這種模式若推廣,預計每年可消化數百萬噸廢棄水果,減少數千萬噸碳排放,同時為農民提供更安全的植保選擇。

當我們扔掉一個 “不好看” 的蘋果時,可能很難想象它能變成守護莊稼的 “衛士”。伊快霉素的故事,正是人類利用科技變廢為寶的生動例證。從廢棄水果到生物農藥,這條綠色生產之路不僅彰顯了微生物的神奇力量,更啟示我們:在可持續發展的理念下,沒有真正的廢棄物,只有放錯地方的資源。

隨著研究的深入,科學家們還在探索更多廢棄農產品的利用可能——香蕉皮、菠蘿渣、甘蔗渣等,或許都能成為微生物發酵的優質原料。當農業廢棄物不再是環境負擔,而是變成綠色產業的 “金礦”,我們將離“零浪費” 的可持續農業夢想更一步。這顆來自廢棄水果的伊快霉素,正如同一顆種子,播撒在綠色科技的土壤中,終將長成守護地球生態的參天大樹。