[中國科學報]11萬細胞:“數字水稻”初養成

“細胞”一詞的英文原義是“小室”。1665年,羅伯特·虎克首次在顯微鏡下看到了后來被他起名為“細胞”的生物結構。360年來,科學家對作為生物體基本的結構和功能單位的細胞了解得越來越全面,可以說細胞幾乎是所有生命過程發生的重要場所。

細胞里究竟發生著什么?以分子形式保存的遺傳信息是如何通過細胞表達,從而表現為我們肉眼可見的表型特征?

近日,中國農業科學院生物技術研究所研究員谷曉峰聯合國內外團隊,以水稻為研究對象,繪制了全球首個覆蓋水稻全生命器官的單細胞多組學圖譜,解析了不同類型細胞的功能及其對復雜性狀的調控作用,開發了單細胞水平的基因擾動模擬表型變化、基因功能預測等算法模型,預測并挖掘出細胞類型特異的調控水稻性狀的基因,為水稻設計育種提供了細胞水平特異候選靶點。

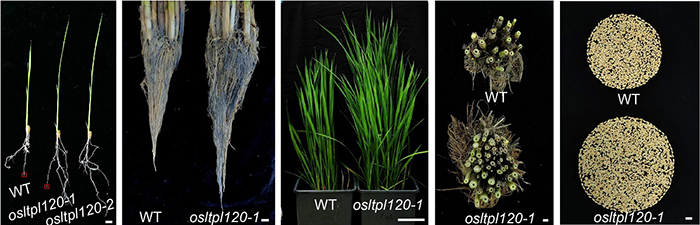

osltpl120編輯功能缺失后表現為根變長變粗、株高變高、分蘗增多、產量增加。中國農科院供圖

谷曉峰告訴《中國科學報》,數字化是作物智能設計育種的基礎。當把水稻所有的調控網絡都數字化,就構建了一個“數字水稻”的雛形。

相關研究成果在《自然》雜志發表,論文評審人指出,這些數據及多項分析質量較高,將成為水稻基因組學領域的寶貴資源。

給水稻細胞做個“人口普查”

水稻是全球最重要的糧食作物,其根、莖、葉、種子等器官有不同的功能的細胞類型構成,這些細胞類型對水稻發育、品質與功抗性等有獨特的作用,但細胞類型的鑒定及其功能目前了解較少。

“水稻的功能基因組研究在作物中領先,這是我們選擇水稻來做智能設計育種的一個主要原因。但另一方面,水稻單細胞水平的數據不足限制了對精準調控的研究。”論文通訊作者谷曉峰說,傳統方法無法解析基因在不同細胞類型中的特異性調控,而單細胞多組學技術讓水稻細胞層面的“精準解剖”成為了可能。

“過去沒有這項技術的情況下,只能把所有的細胞類型都混在一起去測序,去尋找功能基因。比如怎么保證產量,怎么從一個細胞慢慢發育成肉眼看到的穗或者種子。”谷曉峰說,該團隊從水稻的根、莖、葉、穗、種子等8大器官中分離出11萬多個單細胞,首次同步捕獲了每個細胞的“基因表達檔案”(轉錄組)和“DNA開關狀態”(染色質可及性。再通過多維分析和原位驗證,并最終鑒定出54種功能各異的細胞類型——相當于給水稻做了一次史無前例的“細胞人口普查”。

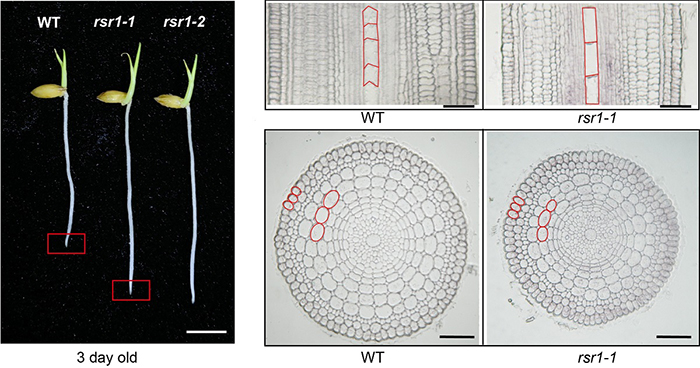

rsr1編輯功能缺失后會導致皮層細胞和維管細胞變小、表皮細胞數目減少表型。中國農科院供圖

谷曉峰團隊花費了近四年時間完成這項工作。技術實施面臨的首要挑戰是高質量細胞核分離,不同器官需要定制化的解離方案。

最終,該團隊獲得11.3萬個高質量單細胞,每個細胞平均檢測到1500多個基因和63000多個開放染色質區域,這是運用雙組學技術同步捕獲同一細胞信息獲得的成果。54種細胞類型覆蓋了根、莖、葉、穗等器官,為理解水稻的發育機制提供了新的認知。

引人注意的是,他們首次發現了水稻分生組織中的“過渡態細胞”。傳統上認為“基因表達即分化”,論文共同通訊作者、生物所研究員梁哲告訴《中國科學報》,他們發現了一種植物細胞分化的潛在新模式。

在水稻穗發育中,有一類細胞雖然還沒有開始產生RNA,基因尚未表達,卻已經通過改變染色質結構,將關鍵基因區域打開,處于一種“隨時待命”的狀態,但真正的RNA表達卻明顯滯后。

這意味著分化過程可能并非單一地依賴基因表達的啟動,細胞先通過“染色質激活”準備好了轉錄環境,然后等待內外部發育信號觸發基因的真正表達。類似的機制在動物干細胞和某些發育系統中也有報道,說明這是一種普遍存在的調控策略。

“這種‘激活→等待→表達’的分步機制讓細胞能快速響應變化的信號,使發育過程更靈活且精細,為后續的基因表達和細胞命運決定奠定基礎。這一發現揭示了細胞分化調控的復雜性和層次感,為理解植物發育過程提供了全新的視角。”梁哲說。

實現“細胞尺度”的性狀精準改良

“現在的研究可以為水稻智能設計育種進入細胞類型的維度,例如精準調控表皮或維管細胞的基因提供數據和技術支撐。”谷曉峰說,這次構建的多組學單細胞數據庫為智能設計育種奠定基礎。

他們開發利用CellOracle等智能算法,在單細胞層面“虛擬敲除”關鍵基因,預測基因缺失后細胞的命運軌跡會發生什么變化。

論文共同第一作者、中國農業科學院生物技術研究所博士后王祥宇介紹,判斷預測準確性的主要標準就是預測結果與實驗數據中實際突變體表型是否高度一致。

舉例來說,RSR1是水稻中一個負調控淀粉合成基因表達的轉錄因子。“我們發現該基因在根的皮層細胞中特異表達。通過虛擬敲除模擬在根中敲除RSR1基因的變化,即在模型里‘假裝’這個基因被關閉,從而預測它在特定細胞類型中對細胞命運軌跡的影響。”

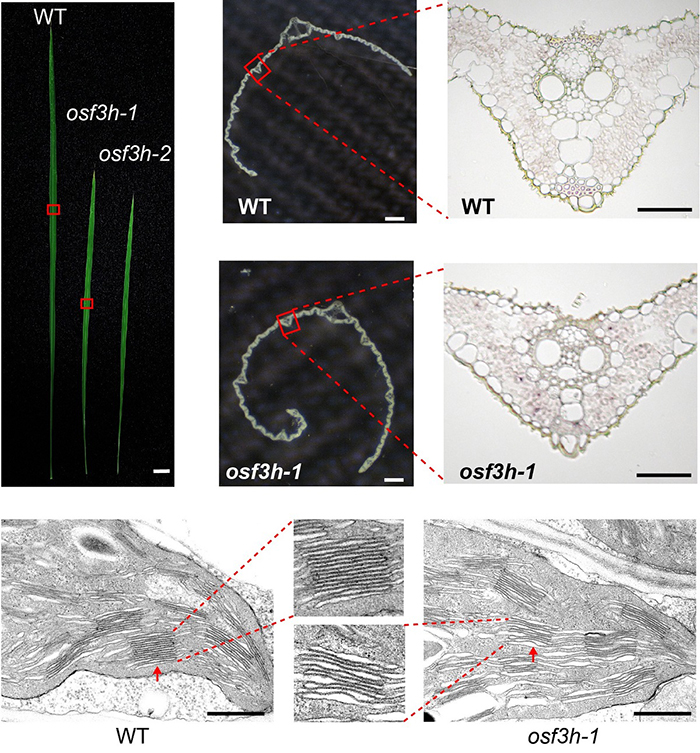

osf3h編輯功能缺失后表現為葉長縮短、維管變小、類囊體變稀疏表型。中國農科院供圖

在實際操作中,CellOracle首先結合單細胞表達和染色質狀態,推斷出每個基因在細胞內可能的調控網絡;然后通過模擬關鍵基因缺失,重建細胞的發育軌跡,并預測細胞如何從一種狀態轉向另一種狀態。

預測結果顯示,根皮層細胞會向其他細胞類型轉變,尤其是向表皮和維管細胞轉變。

而在實驗驗證中,rsr1突變體的根變得更長,但皮層細胞體積明顯變小,維管細胞明顯變長,表皮細胞數目減少。

“這個例子直接驗證了預測的準確性。”王祥宇說,“虛擬敲除”顯著提升了研究效率,預測系統的準確性通過已知功能基因的大規模驗證得到確認。研究團隊選取251個已報道功能的轉錄因子進行測試,通過與已報道轉錄因子功能對比,模型對其激活或抑制類型的判斷準確率達到92%。

此外,通過對比預測結果和突變體的真實表現,研究者未來能不斷優化調控網絡模型,形成“預測→驗證→修正→再預測”的循環,大幅提高關鍵基因篩選的效率和準確性。

谷曉峰強調,這種基于單細胞數據的虛擬敲除策略,不需要先制作突變體,就能提前鎖定最有可能影響目標性狀的基因,大大節省了實驗周期和成本,同時能系統性地探索不同基因在特定細胞類型中的功能,為作物精準改良提供有力工具。

從實驗室到田間的“智能設計”

然而單個基因的精準研究不是他們的最終目標,為了系統揭示水稻不同細胞類型中基因如何協同工作,他們進一步對單細胞水平的大規模轉錄組數據進行共表達網絡分析。

“這種方法通過計算基因表達模式之間的相似性,將成千上萬個基因根據表達動態分成若干模塊。每個模塊中的基因在某些細胞類型中呈現出高度一致的表達趨勢,通常參與同一生物過程或調控通路。”梁哲說,最終,他們將水稻基因劃分為9個共表達模塊(M1至M9)。每個模塊代表一組功能關聯的基因協作網絡,這種模塊化能夠揭示復雜性狀的調控機制,提供理解細胞功能和作物性狀的重要線索。

論文共同第一作者、中國農業科學院生物技術研究所博士研究生李東維說,例如M2模塊富含大量參與光合作用的基因,這些基因在葉肉細胞中特別活躍,說明它們彼此協同,形成葉片高效完成光合反應所需的基因網絡。

而M4模塊聚焦于與氮代謝相關的基因,這些基因在根的皮層細胞和維管細胞中表達量最高,說明這些細胞是氮吸收、同化和運輸的核心執行者。

M7模塊包含調控激素信號和應答的基因,這一模塊在分生組織細胞中表現突出,揭示它們在維持分生組織活性和生長調控中的關鍵作用。

“通過這種共表達網絡分析,我們不僅能發現功能基因的組合模式,還能了解它們如何在不同細胞類型中形成特定功能的‘基因聯盟’。這種模塊化視角讓我們能從整體上理解水稻生長發育、營養利用和逆境響應等復雜性狀是如何在細胞層面實現的。”李東維說。

谷曉峰解釋到,水稻根尖皮層細胞就像“營養倉庫”,負責運輸和儲存養分;而葉肉細胞中的M2模塊基因則是“太陽能工廠”,主攻光合作用。通過單細胞水平的研究,現在能精準定位每種細胞的“職能”。

谷曉峰告訴記者,整套研究成果已經整合至全球科學家可免費使用的Rice-SCMR平臺(http://www.elabcaas.cn/scmr),實現了三大創新功能:研究者輸入目標基因即可預測其在54種細胞類型中的功能影響;通過關聯GWAS數據,能定位控制分蘗數、粒重等性狀的關鍵細胞類型;用戶還可模擬多基因協同編輯效果。

“單細胞多組學圖譜的核心價值在于打通了基因功能與農藝性狀的單細胞水平精準關聯通道,數據開放是領域發展的基石。”谷曉峰強調,全球研究者可共同驗證和優化模型。從虛擬敲除到網絡解析,智能設計正將作物育種帶入“細胞設計”的新軌道。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09251-0

- 秒測!AI視覺技術讓油菜籽品質檢測像掃碼一樣簡單2025-07-29

- [農民日報]中國農業科學院中原中心專家團隊下沉一線指導玉米田間管理2025-07-28

- [農民日報]近千份西瓜甜瓜優異種質展示共享2025-07-28

- [工人日報] 小心!不當使用蚊香有風險2025-07-28

- [人民日報]研究建議完善外來入侵物種早期監測預警2025-07-28

- [人民政協報]構建全新光呼吸旁路:從消耗碳到固定碳2025-07-28

- [經濟日報]有機肥產業規模持續擴大2025-07-28

- [科技日報]我是科研助理丨陳蕊:把成果送到蜂農手中2025-07-28

- [新華社]中國農業科學院專家赴河南省多地調研玉米田間管理情況并開展生產技術指導2025-07-27

- 文化是靈魂——習近平文化思想在浙江的溯源與實踐(上)2025-07-27