1月14日,中國農業科學院深圳農業基因組研究所黃三文團隊解析了馬鈴薯自交衰退遺傳機制。該研究為二倍體馬鈴薯分子設計育種提供了理論基礎,將有望破除馬鈴薯育種的結構性障礙,從根本上推進馬鈴薯主糧化進程,為保障我國糧食安全貢獻力量。相關研究成果在線發布在《自然?遺傳(Nature Genetics)》上,這是“優薯計劃”實施以來取得的又一重大理論突破。

該研究通過對151份二倍體馬鈴薯進行重測序,鑒定了全基因組范圍內共344,831個有害突變。這些有害突變在近著絲粒區域富集,很難通過遺傳重組將它們全部清除。進一步分析表明,任意兩份二倍體材料之間相同的有害突變僅為11%,說明馬鈴薯中的有害突變具有品系特異性,可以通過精心設計的雜交組合使這些有害突變保持在雜合狀態,獲得具有雜種優勢的F1雜交種。

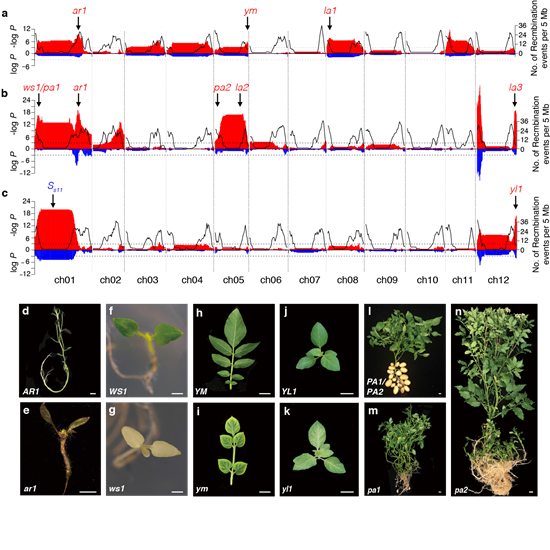

為了鑒定這些有害突變的遺傳效應,團隊構建了3個自交群體,并開發了一套不依賴于親本的基因分型方法。基于該方法,在三個群體中鑒定了15個極端偏分離的區域,結合表型分析,鑒定了5個純合致死位點以及4個影響長勢的位點。繼續對其中的一個致死突變ar1進行了圖位克隆和功能驗證,發現它具有控制胚發育的功能。同時,發現有害突變主要位于重組率比較高的區域,說明可以通過遺傳重組將它們有效清除。(通訊員 趙華)

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41588-018-0319-1