近日,中國農業科學院生物技術研究所作物高光效團隊揭示了豆科牧草特異性葉痕性狀形成的分子調控機制,提出了精細調控葉片圖案化著色的多維同源-拮抗調節模式,對于選育觀賞植物新品種和輔助豆科牧草育種具有重要的理論和應用價值。相關研究成果在線發表在《新植物學家(New Phytologist)》上。

據林浩研究員介紹,自然界中千奇百趣的生物圖案形成的奧秘一直是生物學研究領域的熱點問題。苜蓿和三葉草等豆科牧草葉片上經常觀察到特異性的斑點狀或條紋狀色素累積現象,被稱為“葉痕”。鮮艷的葉痕不僅增加了植物形態的多樣性,同時被認為可能發揮警戒色的功能,避免其遭受動物的取食和傷害。盡管自20世紀50年代以來,葉痕性狀已廣泛應用于苜蓿和三葉草等豆科牧草品種篩選鑒定和雜交、污染檢測中,但目前關于葉痕性狀形成的遺傳基礎和調控機制仍不清楚。

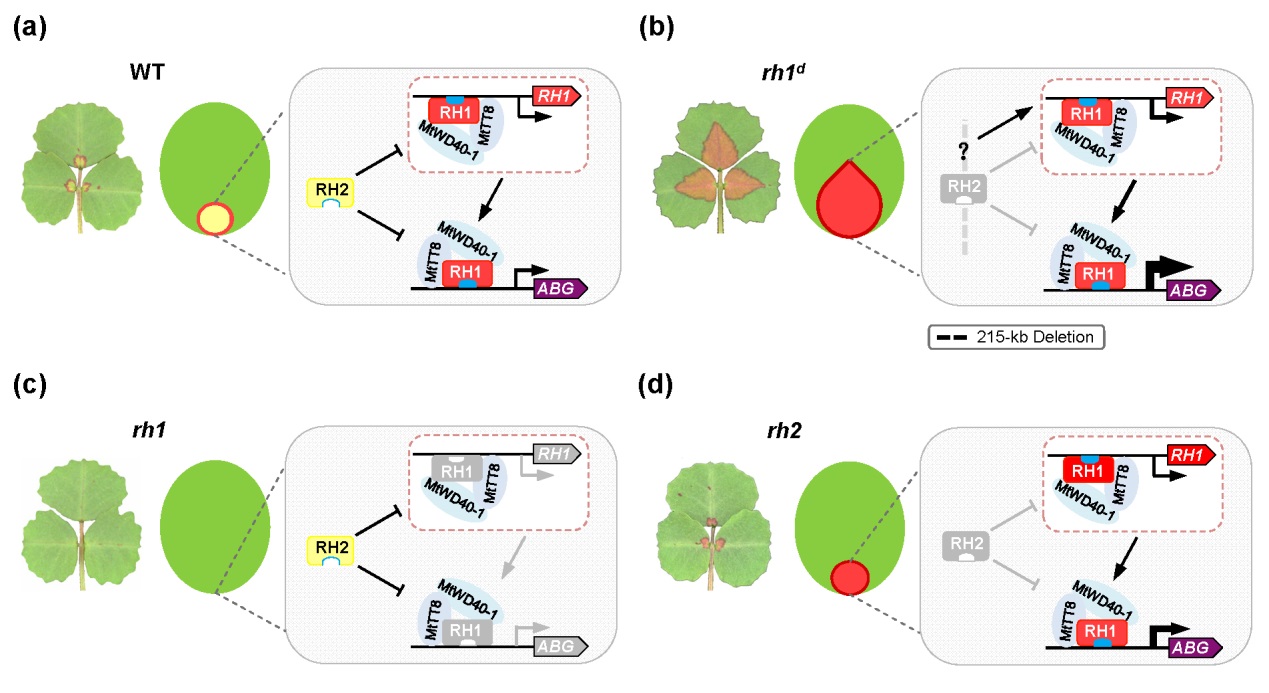

該研究通過定向篩選蒺藜苜蓿葉痕突變體資源,成功挖掘到調控苜蓿葉痕性狀形成的兩個關鍵基因: RED HEART1 ( RH1 )和 RED HEART2 ( RH2 )。 RH1 編碼一個R2R3-MYB激活子,通過與bHLH家族蛋白MtTT8和WD40家族蛋白MtWD40-1形成轉錄激活復合體,協同促進苜蓿葉痕形狀的形成。 RH2 編碼一個與RH1高度同源的R2R3-MYB蛋白,由于其C末端結構域的差異,RH2喪失了轉錄激活活性,但仍保留了與MtTT8和MtWD40-1相互作用的能力,從而在轉錄調節復合體中充當競爭因子并發揮相反作用。此外,RH1可以激活其自身的表達,而RH2介導的競爭可以抑制 RH1 的表達。

該研究得到國家自然科學基金和中國農科院科技創新工程等資助。(通訊員 崔艷)

原文鏈接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/nph.17097