近日,中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所萬建民院士團隊克隆了水稻抗褐飛虱關鍵基因,該研究對水稻抗褐飛虱的遺傳改良具有重要意義。成果在線發(fā)表在《美國國家科學院院刊(PNAS)》上。

褐飛虱是一種暴發(fā)性和致害性極強的遠距離遷飛性害蟲,常群居稻株基部,吸食汁液,引起植株萎焉枯死,導致減產(chǎn)甚至絕收,嚴重影響水稻的產(chǎn)量及品質(zhì),是當前水稻生產(chǎn)上的首要害蟲。此外,褐飛虱還是水稻病毒病的傳播媒介。目前針對褐飛虱及其傳播病毒病的防治措施主要是依賴化學殺蟲劑,而長期過量使用化學殺蟲劑,不但使環(huán)境日趨惡化,還產(chǎn)生農(nóng)藥殘留,嚴重危害人類健康;而且殺死天敵,會破壞生態(tài)平衡,并促使害蟲產(chǎn)生抗藥性。抗蟲品種的應用被認為是最為經(jīng)濟有效的防治措施。克隆抗褐飛虱基因、解析抗性機制對于水稻抗褐飛虱的遺傳改良具有重要意義。

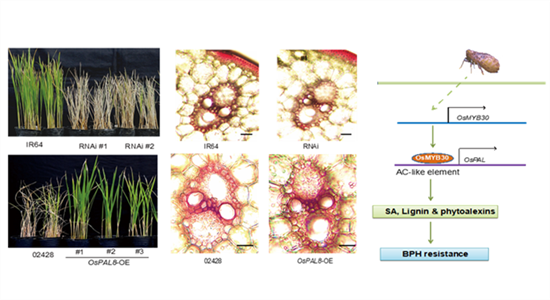

苯丙氨酸氨裂合酶(Phenylalanine ammonia-lyase, PAL)是參與植物防御病原菌的一個關鍵酶,但其在昆蟲抗性中的作用仍知之甚少。該研究通過轉(zhuǎn)錄組分析,發(fā)現(xiàn)褐飛虱取食顯著誘導了水稻中多個PAL基因的表達。降低抗蟲品種中PAL基因的表達顯著降低水稻對褐飛虱的抗性,而在感蟲品種中過表達PAL8基因顯著提高了水稻對褐飛虱的抗性,并發(fā)現(xiàn)PAL基因可能通過調(diào)節(jié)水楊酸和木質(zhì)素的生物合成介導水稻對褐飛虱的抗性。進一步研究發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)錄因子OsMYB30通過與PAL6和PAL8基因啟動子上的特定元件直接結合,調(diào)控褐飛虱取食對PAL6和PAL8的誘導表達。上述研究揭示了OsMYB30調(diào)控PAL基因表達激活水稻對褐飛虱抗性的新途徑。

該研究得到國家重大轉(zhuǎn)基因?qū)m棥⒅攸c研發(fā)計劃和國家自然科學基金等項目資助。(通訊員 衛(wèi)斐)

原文鏈接:https://www.pnas.org/content/early/2019/12/16/1902771116