“生長在雜草和泥濘中的野生稻,它們的資源、基因,終有一天會踏上茫茫太空,為探索星空的人們提供太空糧食。”

53年前,“雜交水稻之父”袁隆平團隊,在海南三亞南紅農場,發現了一株“野敗”野生稻,徹底打開了雜交水稻的大門,50年前,我國最早的雜交水稻培育成功。

50年過去,在我國南繁育種的核心區,海南三亞崖州灣,建起了一座全球最大的野生稻種質資源圃,這里活體保存著1萬多份野生稻,有育種中應用最廣的野生稻,也有來自地球另一端的野生稻。

9月14日,新京報記者實地探訪即將開圃的國家野生稻種質資源圃,采訪了這座野生稻種質圃建設的發起者中國科學院院士、中國農科院作科所研究員錢前,以及長期從事野生稻搜集、保存和利用的中國農業科學院作物科學研究所研究員鄭曉明。

9月14日,國家野生稻種質資源圃,兩棟黎族風格的小樓旁,是保存著1萬多份野生稻的資源圃。新京報記者 周懷宗 攝

雜交水稻,從一株野生稻開始

9月14日,海南三亞崖州區,一處普通的村莊外,兩棟帶有海南黎族風格的小樓矗立在田野中,小樓后方,一片稻田被分割成大小不同的小塊,有些茂密高大,有些低矮匍匐,還有些光禿禿的,仿佛剛剛收割后的稻田,只留下短短一截稻茬……

這里不是普通的稻田,而是即將建成的國家野生稻種質資源圃。錢前介紹,資源圃從2021年開始籌備建設,面積180畝,可以容納4萬份野生稻,是全球最大的野生稻種質圃。自建設之初,就同步開始在這里保存野生稻,目前已經活體保存了1萬多份野生稻資源。

中國是水稻的發源地,海南是水稻的故鄉之一,我國水稻育種中利用最多的“普通野生稻”,在海南就多有發現。

“普通野生稻”以“普通”為名,其實并不普通,錢前介紹,1970年,袁隆平和他的團隊,在三亞南紅農場的一處過水涵洞附近,找到了一株雄性不育的野生稻,踏出了雜交水稻最重要的一步,而當時那株野生稻,正是普通野生稻。

9月14日,海南三亞國家野生稻種質資源圃中的野生稻。新京報記者 周懷宗 攝

在中國雜交水稻的發展史中,野生稻是不可或缺的力量。錢前介紹,1971年,我國成立了雜交水稻協作組,由中國農科院牽頭,組織全國專家,攻堅克難,同時利用海南天然溫室的氣候,加代繁育,加快育種速度,在1973年,袁隆平先生率先成功育成了雜交水稻。“別人認為做不成的事情,我們的前輩們做成了,是有組織科研的成就。雜交水稻和兩彈一星一樣,是我們這個國家的大國基石,為我們國家的發展奠定了基礎。”錢前說。

野稻家園,活體傳承了五千年

為什么水稻育種需要野生稻?錢前介紹,在人類長期的馴化和選育中,栽培水稻的遺傳基因會出現明顯的同質化,豐富性和多樣性變得匱乏。表面上看,它們的產量更高,甚至品質也更好,但長遠看,它們實際上缺乏應對風險的能力,也缺少大幅度提升的空間。比如某種新的病蟲害,可能會給這些同質化嚴重的水稻,帶來嚴重威脅。

野生稻中保存著許多珍貴的基因,是水稻育種的寶庫。新京報記者 周懷宗 攝

而野生稻長期生活在自然界,能夠繁衍至今,本身就有很多特殊的本領,比如普通野生稻,它是匍匐的,結實也不多,而且還有落粒的問題,在人類的馴化中,普通野生稻慢慢被馴化,變成了栽培種,從匍匐變成直立,從低產變成高產,但也有些本領丟掉了,比如它的抗病性。后來,科學家們從普通野生稻中找回了一個抗病基因,重新導入到栽培水稻中。

“野生稻是中國最古老的稻子,許多野生稻傳承了五千年以上,它們在自然界中經歷風吹雨打,在殘酷的物競天擇中生存了下來,必然有他們獨特的本領,而今天的育種家們,就是要找到這些獨特之處,變成現在育種的資源和材料。”錢前說。

從上世紀中葉開始,我國科學家就有意搜尋和收集野生稻,我國是水稻原產國,從海南到廣西,從廣東到江西,野生稻資源十分豐富。錢前介紹,我國在廣西、廣東和云南,分別建有野生稻種質圃,同時在國家種質資源庫中,還以種子的形式保存著10萬份水稻資源。

9月14日,中國科學院院士錢前在野生稻圃介紹,活體保存更難,但生物多樣性、遺傳基因豐富性更好。新京報記者 周懷宗 攝

“和種子相比,活體野生稻的生物多樣性、遺傳基因豐富性等更好,因此活體保存一直都是最好的保存方法,但這種保存方法,受到很多條件的制約,要耗費絕大的人力物力,還要面對很多不可抗的未知風險,比如前些年南方的寒潮,使得不少野生稻死亡。”錢前說。

活體保存,要定期給水稻“理發”

在海南三亞,獨特的熱帶氣候,可以使野生稻永續生長,將外部因素的影響降到最低。

錢前介紹,野生稻種質資源圃面積為180畝,其中又分為不同的功能區,有物種展示圃、鑒定評價圃、繁殖更新圃、資源保存圃、原生境模擬圃等。

在這座種質圃中,野生稻可以實現周年生長,這也帶來了新的保存問題,“有些我們需要它的種子,就會收集一部分,有些不需要,只是保存資源,就會定期給它們‘理發’,將長高的野生稻剪短,過一段時間它們還會再長起來。”鄭曉明說。

9月16日,中國農科院作科所研究員鄭曉明在野生稻圃,觀察野生稻保存情況。新京報記者 周懷宗 攝

除此之外,一部分野生稻還被種植在水泥池子中,記者看到,水泥池的地面鋪設了塑料網格,池中灌水,每一株野生稻都種在盆中,然后再放入水中,“通過根系繁殖,是許多野生稻都有的特點,它們的根在泥土中延伸,可能在某一個地方重新發出一株野生稻,所以我們要把它們種在盆里,防止這種情況的出現。”

鄭曉明常年從事野生稻種質資源的搜集、保護和利用工作,圃中有許多材料,都是她搜集而來,她告訴記者,未來資源圃將實現全程智能化保存、管理、鑒定等。

“對野生稻的保護和研究,在原生地很難實現,尤其是很難實現標準化的數據采集,而在這個資源圃中,我們提前做了相應的設計和規劃,可以實現標準化、智能化的數據采集,比如鑒定野生稻性狀、它們和環境的互相影響等。”鄭曉明說。

在這座全球最大的野生稻種質資源圃中,還有一處特殊的地方,位于原生境模擬圃,原生境模擬圃完全模擬了野外環境,不加人工干預,任由野生稻和雜草一同生長,在這里,科學家們還模擬了袁隆平當年發現雄性不育野生稻的環境,“當年袁老先生的團隊,在南紅農場的一處過水涵洞附近,現在那個地方已經不在了,所以我們模擬了當年的環境,還特地建了一個小小的涵洞。”錢前說。

野生稻圃中,模擬了袁隆平團隊當年發現雄性不育野生稻的環境。新京報記者 周懷宗 攝

水稻故事,收韭菜一樣收稻米

數十年中,我國水稻育種技術不斷進步,產量、品質、風味等不斷改進,來自野生稻的基因功不可沒。不僅如此,以野生稻為基礎的育種,曾經幾度挽救過水稻生產中的危局。

錢前介紹,1980年前后,稻瘟病普遍發生,雜交水稻種植面臨嚴重困局,當時,中國科學院院士謝華安通過育種,利用野生稻的抗病基因,培育出了抗稻瘟病的豐產品種,當時每年推廣面積超過1億畝,而我國水稻種植總面積才4.5億畝。

在海南陵水縣,有一種名為紅芒野生稻的野生資源,中國工程院院士朱英國以此為母本,育成了“紅蓮系列”水稻,是我國推廣面積最大的品種之一。

在今天,野生稻也在不斷地為科學家們提供新的資源。在云南,多年從事水稻育種的云南大學教授胡鳳益,利用一種來自非洲的野生稻,育成了多年生水稻新品種。

“多年生水稻,種一年,可以收四到五年,就像韭菜一樣,割了一茬,又長起來一茬。”錢前說,“這是一個突破性的成績,而多年生水稻利用的野生稻,就保存在這座資源圃中。”

野生稻本身并不起眼,但往往蘊藏著珍貴的基因,等待人們去發掘和利用。圖為9月14日,國家野生稻種質資源圃中的一株野生稻。新京報記者 周懷宗 攝

隨著氣候變化的加劇,極端天氣頻繁來襲,農業生產中對品種的需求也在不斷變化,“野生稻經歷了幾千年風吹雨打,蘊藏著很多人們想象不到的基因,比如耐旱的,2022年南方的旱情,使得我們不得不重視適應南方的耐旱水稻品種選育。再如耐鹽堿水稻,當前普遍的耐鹽堿水稻,只能耐千分之三左右的鹽堿度,未來還需要挖掘更好的耐鹽堿基因,選育更耐鹽堿的品種。”錢前說,“我國糧食需求仍然在不斷增長,開發鹽堿地,對保障糧食安全有重要的意義,而耐鹽堿水稻的選育,未來的空間還很大。”

科學育種,未來將是星辰大海

2022年,鄭曉明團隊承擔農業農村部“水稻種質資源精準鑒定”項目,到2023年,發掘出38份高產、優質、抗病、抗逆、適宜機械化種植、抗稻曲病的育種可利用優異種質。

在三亞的野生稻種質圃中,高通量的表型鑒定正在逐漸成為現實,現代技術結合傳統的育種方式、千百年流傳的野生資源,會碰撞出怎樣的火花?

9月14日,錢前介紹,野生稻基因的挖掘還有巨大的空間,可以為未來育種提供更多的素材。新京報記者 周懷宗 攝

“袁隆平先生有兩個夢,一個是禾下乘涼夢,一個是雜交水稻全球夢。”錢前說,“如今,這兩個夢想都已經接近實現,全球幾個重要的水稻生產國如越南、印度等,都在使用我們的雜交水稻技術。”

更多的年輕人走在雜交水稻的道路上,錢前介紹,在中國農科院中國水稻所,有一批年輕的學者,正在研究如何固定雜種優勢,把雜交水稻變成常規品種,“雜交水稻有雜種優勢,但同時它的后代也很容易發生性狀分離,簡單來說,雜交種繼續繁衍,可能會出現快速退化的現象。而固定雜種優勢,就是想辦法把這種優勢固定下來,代代相傳。”

“在更長遠的未來,育種的目標,是星辰大海。”錢前說,“生長在雜草和泥濘中的野生稻,它們的資源、基因,終有一天會踏上茫茫太空,為探索星空的人們提供太空糧食。”

事實上,錢前研發的太空水稻小薇,就曾經種植在這座野生稻圃中。小薇是一種超矮水稻,株高只有20厘米左右,開花結實,適合太空立體種植。

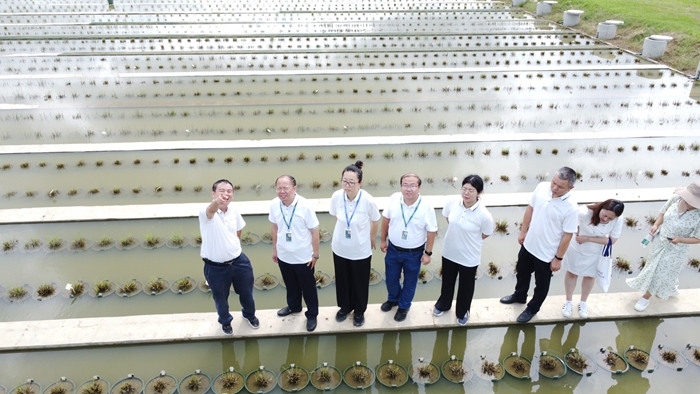

錢前(左一)和其他育種科學家在野生稻種質資源圃前。新京報記者 周懷宗 攝

如何讓這座全球最大的野生稻種質資源圃發揮更大的作用?

錢前認為,資源、人才和平臺,可能都是未來需要加強的,“現在人們對農業育種的重要性已經有了普遍認識,野生稻種質圃也得到了很多關注,受到各個方面的重視,未來還需要進一步加強人才隊伍的建設,我國有10萬份左右的水稻種質資源,但鑒定完成的只有一小部分,還需要大量進行基礎科研的人才,當然,從政策上看,也要進一步鼓勵人才從事基礎科研。同時,我們還希望把這里建成一個共享共建共用的平臺,實現高水平的合作,通過我們的工作,為育種家們鑒定和挖掘出更多優異基因,為他們提供更好的育種材料。”