中國水稻研究所稻米質量安全評估創新團隊通過系統分析我國十幾年來稻米食味數據后發現,育種遺傳改良、田間管理優化等措施,使得我國稻米食味品質正在不斷改善提升。相關研究成果日前發表在《自然》雜志上。

論文第一作者、中國水稻研究所副研究員盧林表示,長期以來,提升水稻產量一直是我國水稻科研的主要課題。在解決人民基本溫飽問題后,提升稻米質量和品質變得愈發重要,“稻米好吃不好吃”成了備受關注的指標。

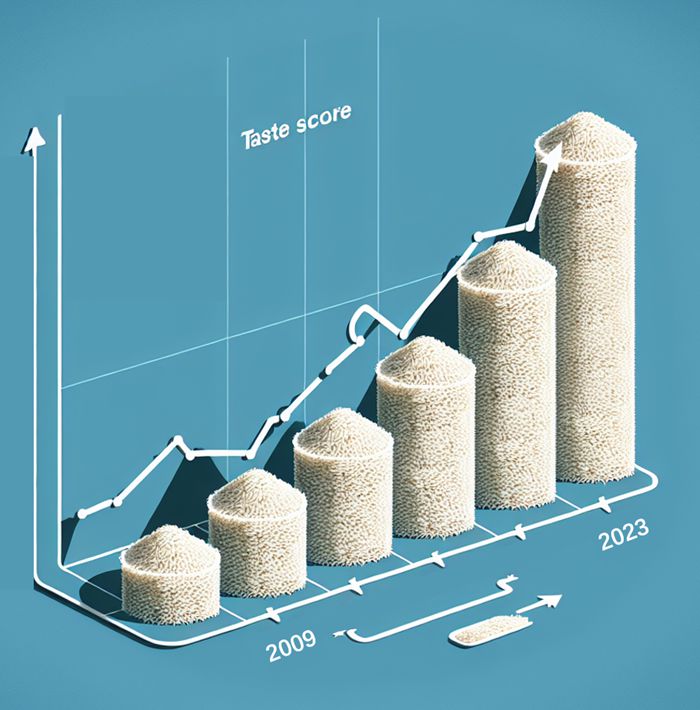

2008年,我國更新了稻米蒸煮食用品質感官評價方法的國家標準。科研團隊根據國家標準GB/T 15682-2008進行稻米食味品評,從外觀、氣味、適口性、滋味和冷飯質地五個方面打分來計算食味評分值,并對從每年全國數千份稻米樣品中獲取的指標數據進行研究分析后得出,在2009年到2023年間,我國稻米食味評分值(全國平均值)從74.9分穩步提升至80.3分。

??研究分析顯示,在2009年到2023年間,我國稻米食味評分值穩步提升。(受訪者供圖)

盧林介紹,在我國開展水稻育種初期,粳稻的食味品質明顯優于秈稻。通過育種遺傳改良、種植環境監測等措施,我國水稻品種改良正穩步推進,南方區域的秈稻品質改善較為突出,秈稻的外觀、香味、質地、滋味等已得到顯著提升。近幾年,秈稻的食味品質提升幅度大于粳稻。而主要種植秈稻的經濟發達地區,其生產技術效率相對較高,說明技術進步所帶來的食品附加值增幅較大。

研究分析表明,我國水稻全要素生產率正逐年上升,平均值從2009年的0.43提升至2020年的0.55,其變化趨勢與稻米食味評分結果的變化趨勢基本一致,并顯示出稻米食味品質的提升與區域經濟、糧食政策等存在正相關性。

??2024年4月29日,第五屆全國優質稻品種食味品質鑒評活動中獲獎品種米飯品嘗現場。新華社記者 許舜達 攝

盧林認為,未來我國持續改善提升稻米品質,需要構建水稻生產成本與補貼的聯動機制;持續發揮水稻育種的科技支撐作用,加大對相關技術研究和推廣的資助與補貼力度;補貼政策提倡因地制宜,加強經濟發達地區與欠發達區域之間的合作。