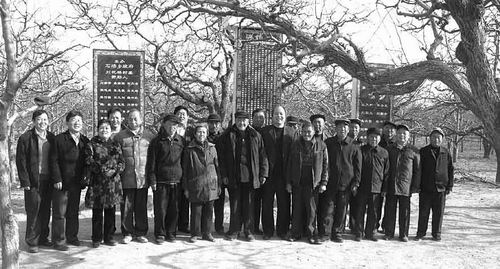

2008年,鄭果所時任所長劉君璞(前排右六)與該所專家、村民在剛剛豎立的功德碑前合影。

鄭果所供圖

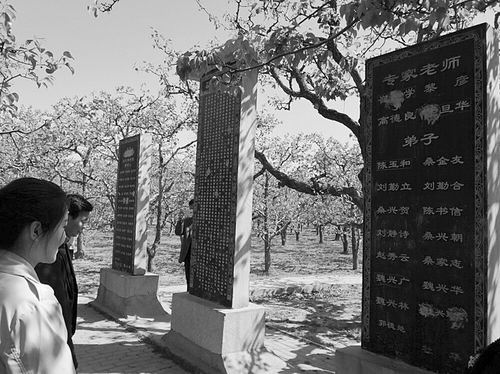

2018年,功德碑前的瞻仰者。

李晨攝

初夏時節(jié),河南省寧陵縣石橋鄉(xiāng)劉花橋村的百年梨園里,小小的梨果悄悄地生長著。茂密的枝葉下,掩映著三座古樸的石碑,上面分別記載了數(shù)十年來中國農業(yè)科學院鄭州果樹研究所(下稱鄭果所)專家在劉花橋村指導酥梨技術所作的貢獻,崔致學、黎彥、高德良、余旦華等專家們的名字,以及果樹生產合作社和村民出資立碑的名字。

默默矗立的三塊大石碑,向前來瞻仰者無聲地訴說久遠的歷史,鐫刻著果樹科技人員奮斗的初心。

劉花橋村村民張靖告訴《中國科學報》記者,這三塊功德碑是十年前村民自發(fā)捐資籌建的。

六十載光陰,三代科學家,前仆后繼,矢志不渝,在這里創(chuàng)造了“不忘初心、扎根沙地、攻堅克難、造福百姓”的寧陵精神。

黃河故道的“梨”想生活

鄭果所專家之所以來到寧陵,恰是為了響應1952年毛主席發(fā)出的“一定要把黃河的事情辦好”的號召。1958年中央召開的黃河故道果樹生產座談會、全國農業(yè)會議、全國果樹生產會議和全國園藝工作研究會議等一系列會議,會上強調重視山區(qū)、沙荒的果樹生產發(fā)展,特別是發(fā)展黃河故道地區(qū)果樹生產,將其列為農業(yè)部和第二商業(yè)部重點工作之一。

為了進一步確定黃河故道地區(qū)適宜栽種的果樹,農業(yè)部、中國農業(yè)科學院派出以曾勉教授為首的黃河故道地區(qū)發(fā)展果樹生產考察組,沿著黃河故道地帶,經鄭州、民權、碭山、蕭縣到達徐州開展綜合性的考察,初步確立了黃河故道地區(qū)大規(guī)模發(fā)展果樹生產的設想方案。

考察認為,該地區(qū)氣候適于梨、蘋果、葡萄、桃等果樹的栽培,提出了在中原地區(qū)建立梨、蘋果、葡萄生產基地的設想。這個建議,得到了國家有關部門的認同,當年由中國農業(yè)科學院牽頭,由安徽、江蘇、山東、河南4省農(林)業(yè)廳副廳長參加組成了“中國農業(yè)科學院黃河故道地區(qū)發(fā)展果樹生產技術指導委員會”。在此基礎上,國家發(fā)出了“發(fā)展果樹,改造沙荒”的號召。

1964年,鄭果所選派崔致學、黎彥、高德良、余旦華等果樹專家到寧陵縣石橋鄉(xiāng)劉花橋村長期駐點,他們是共和國歷史上,走向黃河故道的第一批果樹專家。

現(xiàn)年93歲高齡的黎彥研究員向《中國科學報》記者回憶道,在下鄉(xiāng)往返的路上,他們要先步行到長途汽車站,下了長途汽車,再搭乘順路的馬車。駐點人員均在農民家里吃派飯,多是紅薯面窩頭和紅薯面條,頓頓鹽水煮青菜。居住條件非常不好,只能安排駐點同志住在漏雨屋和牛棚里。

他們在當?shù)匾蛔【褪菐讉€月,與當?shù)卮迕裢浴⑼ ⑼瑒趧樱皶r解決生產中發(fā)現(xiàn)的問題,召集果農開展技術培訓,手把手傳授技術操作要點。當時,我國農業(yè)生產能力還比較低下,人民生活水平比較貧困,他們滿懷報效祖國的赤誠之心和對農民的淳樸感情,來到了土地貧瘠、風沙彌漫的黃河故道,在無房屋、無土地、無科研設備的“三無”條件下,拉開了建設和改造寧陵梨樹生產的序幕。

三代科學家想盡千方百計,攻克千難萬阻,為寧陵縣的酥梨生產無私奉獻。以崔致學、黎彥等為代表的第一代科學家長期在寧陵縣劉花橋村駐點,吃苦最多,作了開創(chuàng)性的工作,他們解決了酥梨人工授粉、主要蟲害防治、產量低而不穩(wěn)的問題,使酥梨生產逐步走上正軌,為當?shù)嘏嘤柫艘慌夹g骨干。

1993年崔致學、黎彥退休后受劉花橋村之邀又去指導技術。此時生產上出現(xiàn)了新問題,害蟲種群發(fā)生了變化,梨木虱上升成災,還有黑星病、腐爛病、輪紋病等。群眾為了控制病蟲,過量使用農藥,造成果品和環(huán)境污染及病蟲抗藥性增加。他們經過調查試驗提出了適宜的藥劑和防治方法,并積極建議為當?shù)匾齺砹藝尹S淮海農業(yè)開發(fā)建設項目。

以魏聞東、周增強、楊健為代表的第二代科學家長期執(zhí)行“河南省科普與實用技術傳播工程”項目,在寧陵縣引進推廣了中梨1號、紅香酥、早酥蜜等新品種3萬多畝,不斷提升梨樹病蟲害防治水平,提高梨果實產品質量,改善梨園生態(tài)環(huán)境。

近年來,第三代青年科學家陸續(xù)奔赴寧陵開展梨樹試驗與技術推廣。于會麗主持的國家“十三五”重點研發(fā)計劃項目“海藻酸功能水溶肥應用技術研究及效果評價”,將試驗點選擇在石橋鄉(xiāng)于莊寨村杜華試驗地,并計劃在趙村等近年定植的秋月等新品種上結合節(jié)水灌溉與水溶肥施用,輻射推廣。喬憲生作為老專家為實驗設計和試點選擇提供了幫助。

歲月更迭,歷史延續(xù),時代前行,責任和使命卻從未忘記。三代科學家為寧陵縣的酥梨優(yōu)質豐產和發(fā)展作出了貢獻。

不懈努力讓寧陵煥然一新

寧陵處于黃河故道地區(qū),黃河在這里多次流經改道,留下了大片風沙土地,解放前糧食產量很低。解放后經過多年多次治理,風沙得到控制,生態(tài)實現(xiàn)平衡,目前氣候溫和、地勢平坦、土壤肥沃,先后被定為全國商品糧基地縣、全國優(yōu)質棉繁育基地、全國油料百強縣、全國最大的白蠟條(桿)生產基地、全國唯一的優(yōu)質酥梨基地、全省林業(yè)生態(tài)縣,是河南省遠近聞名的酥梨之鄉(xiāng)、溫棚黃瓜之鄉(xiāng)。

寧陵酥梨產業(yè)經歷60年艱難發(fā)展過程,從無到有、由弱到強;由重產量,到重質量,再到質量優(yōu)先質量與產量并舉;由鮮食到加工;由無貯藏條件到窯貯,再到冷庫。鄭果所培育的優(yōu)良品種不僅使千里黃河故道瓜果飄香,更使寧陵縣成為當?shù)氐母豢h、強縣。鄭果所所長曹永生告訴《中國科學報》記者,河南省梨樹種植面積83萬畝,僅寧陵縣就占22萬畝,總產量65萬噸,主要集中在石橋鎮(zhèn)、柳河鎮(zhèn)、孔集鎮(zhèn)等9個鄉(xiāng)鎮(zhèn),成為農民增收致富的主要來源和重要支柱之一。

這里的金頂謝花酥梨已有700多年栽培歷史,圍繞萬頃生態(tài)梨園,以春賞花、秋采果為主要形式,連續(xù)舉辦十五屆梨花節(jié)、十一屆酥梨采摘節(jié),每年的梨花節(jié)和采摘節(jié)吸引全國各地40余萬游客來寧陵觀光游玩,從而帶動包裝、物流、加工、餐飲、住宿等第二、三產業(yè)快速發(fā)展。 進入新世紀,面對酥梨產能過剩、品質下降、勞動力匱乏、食品安全等問題,鄭果所專家在當?shù)赝茝V了多項技術,極大地優(yōu)化了品種結構,節(jié)約了成本,提高了果實品質,增加了梨農收入。僅鄭果所培育的梨新品種18個,獲得國家及省部級獎勵10項。其中,以酥梨為親本培育的新品種早酥蜜品質優(yōu)于酥梨、成熟期提前2個月;培育的玉香蜜外觀潔白如玉、肉質和口感如蘋果,大大豐富了梨果市場。并且,專家們引導梨農注重梨果加工產品研發(fā)與運用,增加了梨果的附加值。

經過六十年的發(fā)展,在黨的富民政策指引下,寧陵酥梨插上科技的翅膀,產量質量大幅度提高,梨農的生活發(fā)生了翻天覆地的變化。經濟收入大幅度上升,人均收入達1.2萬元,家家有樓房,戶戶有存款,人人有手機,許多家庭有了小轎車,還學會了通過電商把寧陵酥梨銷往全國各地。

這里的人也發(fā)生了變化。一批科技示范戶,農村科技能人不斷涌現(xiàn)。劉靜學、劉先照、杜華是他們的杰出代表。杜華多年來跟隨黎彥、周增強研究員觀察梨樹蟲害發(fā)生規(guī)律,積累了豐富的梨樹管理經驗,他管理的梨園成為周邊的樣板園;他們聯(lián)手發(fā)起成立了寧陵縣果業(yè)商會,聯(lián)系了一大批梨樹管理者和經銷商,成為寧陵縣群眾組織的果樹生產核心機構。他們中部分人已成為當?shù)厝舜蟠砗驼f(xié)委員。

塑造新時代“寧陵精神”

2018年3月,鄭果所寧陵酥梨試驗站(下稱試驗站)正式簽約建設。曹永生告訴記者,該站的建設是落實習近平總書記“三個面向”要求的具體措施,也是鄭果所實施高端創(chuàng)新引領、綠色提質增效和科技精準扶貧三位一體戰(zhàn)略的重點布局。

曹永生介紹,試驗站將緊緊圍繞寧陵酥梨產業(yè)發(fā)展需求,發(fā)揮地方區(qū)位優(yōu)勢,以科技創(chuàng)新驅動產業(yè)發(fā)展,進行梨新品種、新技術和新模式研發(fā)與試驗示范,將試驗站打造成為品種培育基地、成果轉化基地、技術示范基地、人才培養(yǎng)基地、國際合作基地和科普教育基地,實現(xiàn)高端創(chuàng)新引領,為鄉(xiāng)村振興、精準扶貧和農業(yè)供給側結構性改革提供科技支撐。

國家梨產業(yè)體系崗位科學家、鄭果所研究員楊健告訴《中國科學報》記者,新時代寧陵精神的發(fā)揚光大面臨著新的課題。“老專家要解決的問題是從無到有,而我們現(xiàn)在要解決從有到強的問題。”為此,100畝試驗站將在當?shù)卦囼炇痉叮F(xiàn)身說法,讓新技術新品種新模式看得見摸得著,從而盡快向梨農推廣應用。

曹永生希望,在新時代,以試驗站為重要依托,鄭果所面向世界農業(yè)科技前沿、面向國家重大需求、面向現(xiàn)代農業(yè)建設主戰(zhàn)場,堅持“頂天立地”的發(fā)展方向和“建成世界一流農業(yè)科研院所”的發(fā)展目標,大力實施科技創(chuàng)新工程,著力解決我國果樹瓜類產業(yè)發(fā)展中基礎性、戰(zhàn)略性、全局性、關鍵性、前瞻性重大科技問題,凸顯“改革排頭兵、創(chuàng)新國家隊、產業(yè)驅動器、決策智囊團”的地位,為保障國家食物安全、食品安全、生態(tài)安全、人民健康、農民增收和可持續(xù)發(fā)展,推進美麗中國、健康中國建設和農業(yè)供給側結構性改革,振興鄉(xiāng)村提供更加有力的科技支撐,滿足人民日益增長的美好生活需要和優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要,為建設創(chuàng)新型國家作出新的更大貢獻。

《中國科學報》 (2018-05-16 第5版 農業(yè)周刊)