端牢中國人自己的飯碗,落實“藏糧于地、藏糧于技”戰略是關鍵。全面提升鄉村產業數字化水平、推進鄉村治理數字化、鄉村服務數字化、加強農業信息化技術研發和轉化應用是當前助力鄉村振興的戰略發展的重要支撐。

傳統農業技術推廣存在“供需矛盾突出”的問題。首先,很多農業科研成果沒有得到有效的推廣和使用,導致農業生產力和市場需求不匹配。其次,大水漫灌式的農技推廣無法滿足農業生產者的個性化、易接受、好吸收的需求。在鄉村振興戰略給農業技術推廣提出新要求的背景下,農業推廣知識的供給形式有待進一步創新。

大規模神經網絡、高性能計算等新一代信息技術的發展,為農業技術推廣實現擬人化、智能化、多模態等新業態形式提供了有效支撐。基于此,北京市數字農業創新團隊崗位專家崔運鵬所帶領的中國農業科學院農業信息所農業大數據挖掘科研團隊在把握首都農業需求,跟蹤前沿技術的基礎上,致力于打造新一代農業技術推廣平臺和工具,為首都農技推廣提供數字化、智能化支撐。

首先,團隊通過紙質書電子化、權威數據庫下載、網絡數據爬取等多元化手段獲取了科技文獻、書籍、技術教程、PPT、農技知識講解視頻等多類型數據,形成了多模態果蔬栽培知識資源庫,可以從文本、圖片、視頻三種知識類型有效支撐果蔬栽培知識服務中對特定知識的準確定位、快速獲取和深度挖掘分析。同時,形成了一整套成熟的多模態數據整合治理方案,可以推廣至其他農業領域的知識服務。

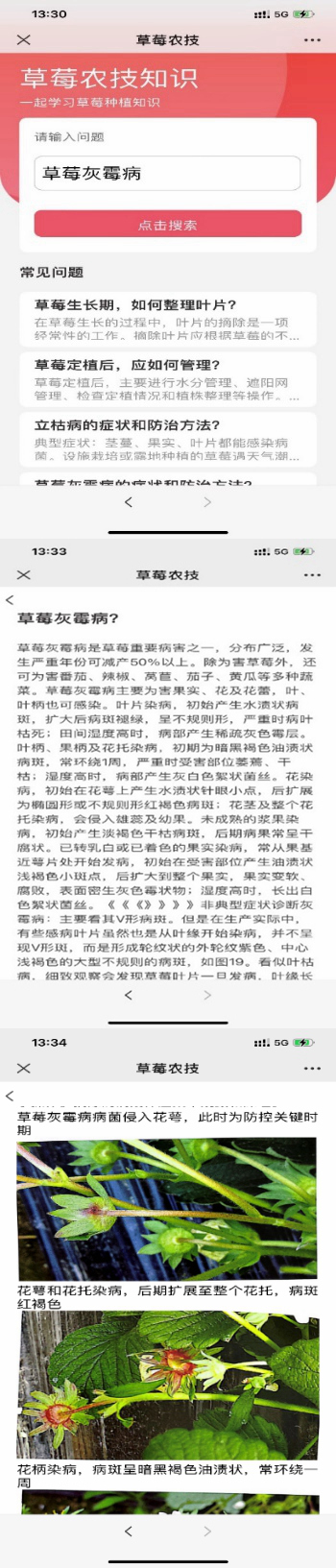

另一方面,專家團隊研發了設施果蔬栽培知識智能問答系統,采取了“胖問、深查、瘦答”的方式,幫農民找到解決問題的“干貨”答案。“胖問”是指農民只需要使用平常說話的語氣提問,計算機就可以自動形成最貼近他們需求的搜索意圖;“深查”是計算機在知識資源庫中進行智能匹配,準確定位問題的備選答案;“瘦答”指計算機從眾多備選答案中選擇最優項提供給農民。

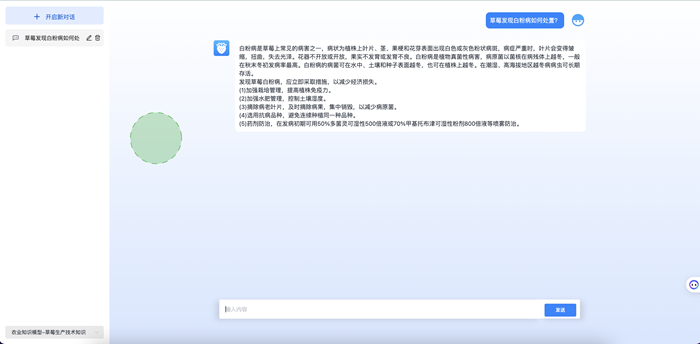

同時,團隊還基于清華GLM大語言模型(類似ChatGPT模型)訓練、開發了農技智能知識問答服務,可以做到像人類一樣從大規模農技知識資源中進行提煉、總結,并智能生成高精度、無歧義的高質量答案。專家團隊將持續鉆研新技術,并運用到農技推廣服務中,讓農民獲取農技知識的過程成為一種“享受”。

推動數字技術賦能鄉村,基于智能問答系統,讓村民足不出戶獲知農技知識等這樣的數字化場景,或將有望在鄉村遍地開花。

信息所01.jpg">

信息所01.jpg">

果蔬農技知識智能問答系統

信息所700-02.png">

信息所700-02.png">

果蔬農技知識大語言模型