生物炭因其可再生性和獨特的理化特性是超級電容器電極的理想前體,將生物炭應(yīng)用于儲能領(lǐng)域?qū)τ谖覈半p碳”目標的實現(xiàn)具有重要意義,但秸稈生物炭制備調(diào)控過程較為復(fù)雜,難以通過傳統(tǒng)試驗確定最佳工藝,并且理化特性與儲能的構(gòu)效關(guān)系仍不清晰。

近日,記者從中國農(nóng)業(yè)科學院獲悉,該院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所種植廢棄物清潔轉(zhuǎn)化與高值利用團隊構(gòu)建了機器學習大數(shù)據(jù)模型,揭示了秸稈生物炭材料及其儲能特性的構(gòu)效關(guān)系,相關(guān)研究成果近期發(fā)表在《化學工程雜志(Chemical Engineering Journal)》上。

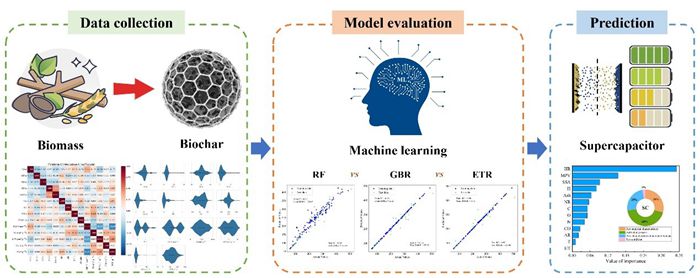

生物炭理化特性與儲能特性的構(gòu)效關(guān)系(中國農(nóng)科院環(huán)發(fā)所供圖)

該研究通過生物炭儲能材料大數(shù)據(jù)檢索分析,構(gòu)建并優(yōu)化了三種機器學習模型用于生物炭制備工藝與儲能特性預(yù)測,模型預(yù)測精度可達93%,并發(fā)現(xiàn)升溫速率、微孔占比、比表面積等是影響生物炭比電容的最重要因素。

進一步研究發(fā)現(xiàn),提升活化劑添加量和反應(yīng)溫度,降低反應(yīng)時間和升溫速率對改善生物炭儲能性能具有積極意義。

研究結(jié)果為秸稈生物炭在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用提供了理論基礎(chǔ)和技術(shù)支撐。該研究得到國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、中國農(nóng)業(yè)科學院科技創(chuàng)新工程、國家自然科學基金等項目的資助。(通訊員 王 佳)