1月16日,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院召開(kāi)2023年院工作會(huì)議。會(huì)上,發(fā)布2022年中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院重大科學(xué)發(fā)現(xiàn)10項(xiàng)。

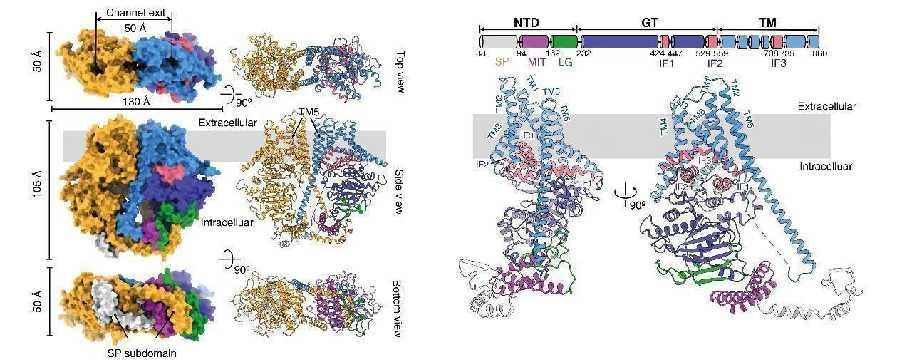

1.幾丁質(zhì)定向生物合成的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)

(Structural basis for directional chitin biosynthesis)

(植物保護(hù)研究所,陳威,第一作者;楊青,通訊作者)

(期刊:NATURE,影響因子:69.504,學(xué)科排名:1/74)

幾丁質(zhì)生物合成對(duì)農(nóng)業(yè)病蟲(chóng)害的生存和繁殖至關(guān)重要,其關(guān)鍵反應(yīng)由幾丁質(zhì)合成酶催化完成。該研究以大豆疫霉菌的幾丁質(zhì)合成酶PsChs1為研究對(duì)象,揭示了“門(mén)鎖”控制的底物結(jié)合、幾丁質(zhì)鏈的延伸、轉(zhuǎn)運(yùn)和釋放的定向合成過(guò)程,以及幾丁質(zhì)合成酶被天然產(chǎn)物尼克霉素抑制的機(jī)制。該研究首次從原子尺度闡明了從寒武紀(jì)開(kāi)始就已經(jīng)存在的幾丁質(zhì)生物合成機(jī)制,為靶向幾丁質(zhì)合成酶的綠色農(nóng)藥開(kāi)發(fā)提供了基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性信息,具有重要的理論和應(yīng)用價(jià)值。

大豆疫霉幾丁質(zhì)合成酶PsChs1的三維結(jié)構(gòu)

幾丁質(zhì)生物合成的模型

天然產(chǎn)物尼克霉素抑制幾丁質(zhì)合成酶的機(jī)制

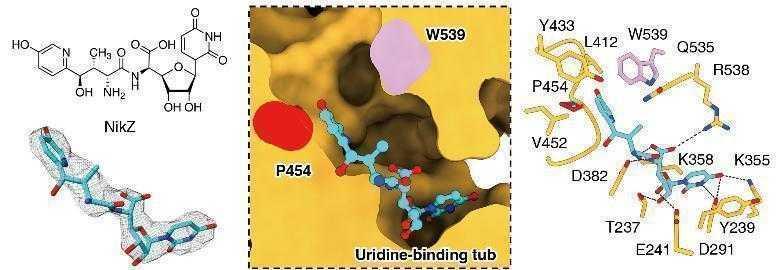

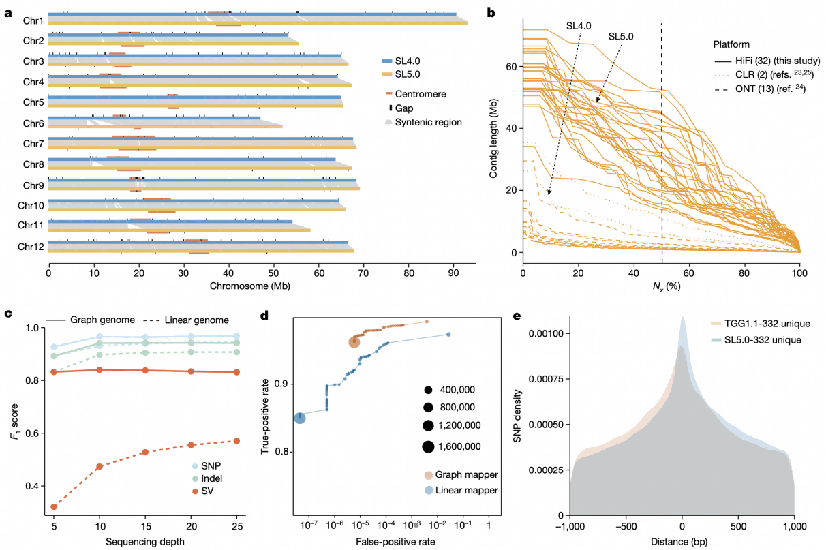

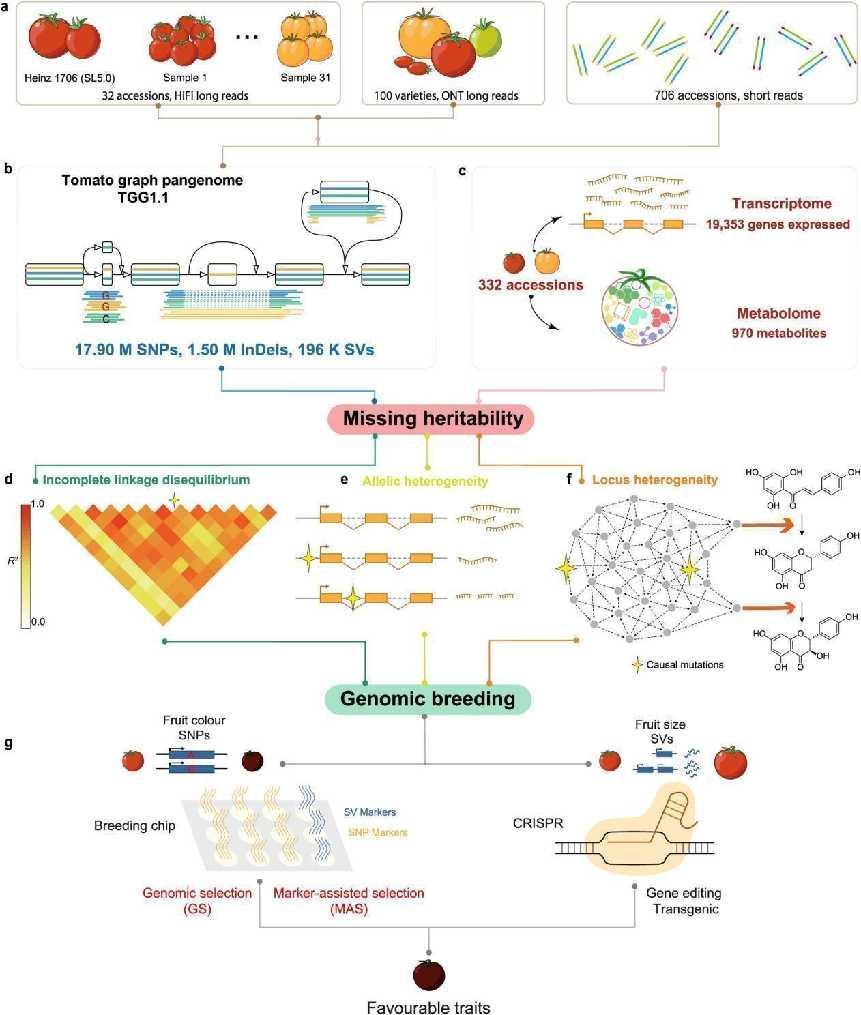

2.圖泛基因組捕捉番茄缺失的遺傳力并為育種賦能

(Graph pangenome?captures?missing?heritability?and?empowers?tomato?breeding)

(深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所,周姚,第一作者;黃三文,通訊作者)

(期刊:NATURE,影響因子:69.504,學(xué)科排名:1/74)

“遺傳力丟失”是指通過(guò)遺傳標(biāo)記估計(jì)的遺傳力以及通過(guò)全基因組關(guān)聯(lián)分析發(fā)現(xiàn)的所有相關(guān)基因所貢獻(xiàn)的遺傳力總和低于通過(guò)家系估計(jì)的實(shí)際遺傳力。該研究以番茄為模式生物,結(jié)合圖泛基因組和新開(kāi)發(fā)的基于多組學(xué)的關(guān)聯(lián)分析流程,從不完全連鎖、等位基因異質(zhì)性和位點(diǎn)異質(zhì)性等三個(gè)方面找回“丟失的遺傳力”。研究進(jìn)一步證明,找回“丟失的遺傳力”,可從分子標(biāo)記輔助選擇和基因組選擇等方面促進(jìn)番茄風(fēng)味育種。

番茄基因組和圖泛基因組

遺傳變異對(duì)遺傳力的貢獻(xiàn)

番茄圖泛基因組研究布局

黃三文研究員與其科研團(tuán)隊(duì)成員在番茄大棚內(nèi)觀察實(shí)驗(yàn)樣本

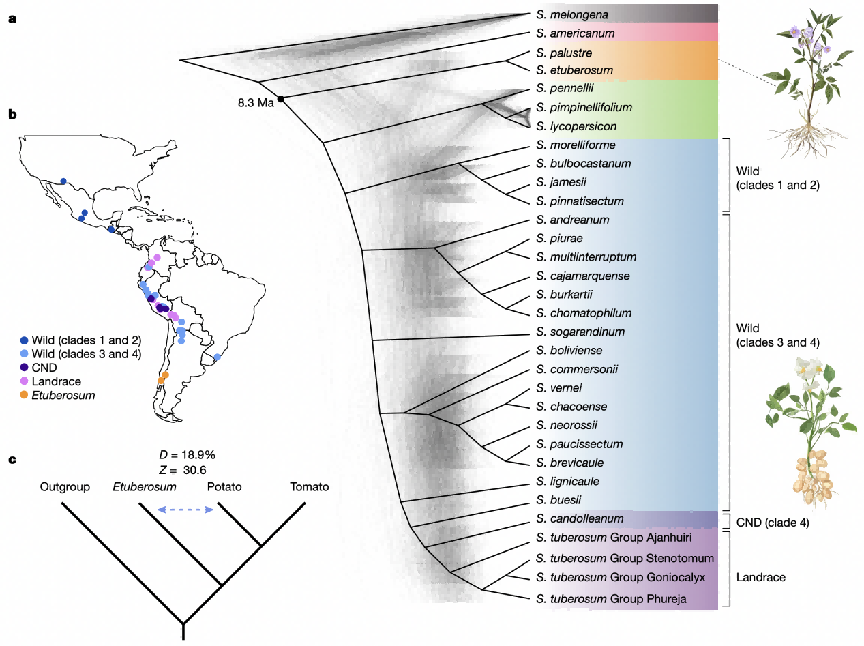

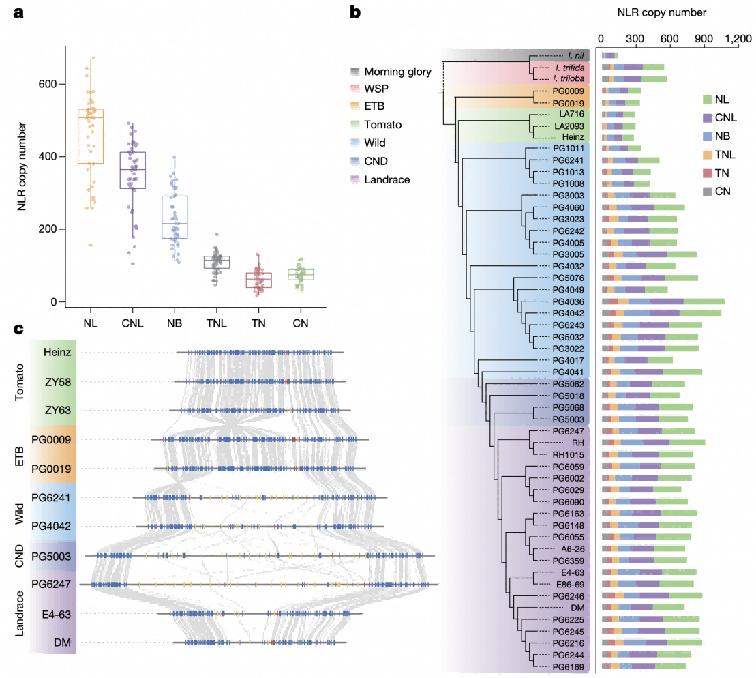

3.野生與栽培馬鈴薯的基因組進(jìn)化與多樣性

(Genome evolution and diversity of wild and cultivated potatoes)

(深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所,唐蝶,第一作者;黃三文,通訊作者)

(期刊:Nature,影響因子:69.504,學(xué)科排名:1/74)

該研究解析了栽培和野生馬鈴薯的遺傳多樣性和復(fù)雜演化史。發(fā)現(xiàn)與依賴(lài)種子繁殖的近源物種相比,依賴(lài)薯塊無(wú)性繁殖的馬鈴薯抗病基因數(shù)量顯著擴(kuò)張;通過(guò)多組學(xué)比較分析,發(fā)現(xiàn)了在調(diào)控馬鈴薯塊莖發(fā)育過(guò)程中發(fā)揮核心功能的薯塊身份基因IT1;構(gòu)建了馬鈴薯倒位圖譜,為育種過(guò)程中排除連鎖累贅提供了思路。

茄屬植物的地理分布與種系發(fā)生

馬鈴薯抗性基因的進(jìn)化

黃三文研究員及其科研團(tuán)隊(duì)成員于實(shí)驗(yàn)田收獲馬鈴薯

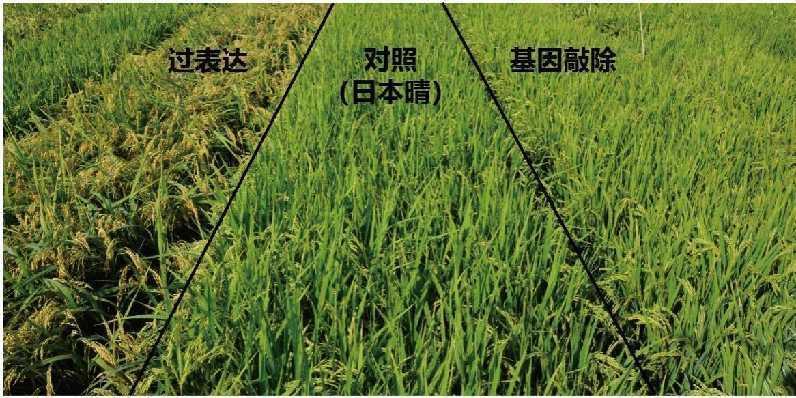

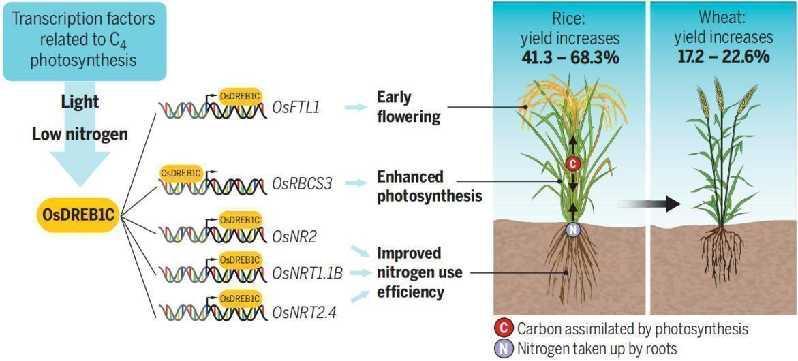

4.轉(zhuǎn)錄因子OsDREB1C可協(xié)同實(shí)現(xiàn)水稻高產(chǎn)和早熟

(A transcriptional regulator that boosts grain yields and shortens the growth duration of rice)

(作物科學(xué)研究所,魏少博,第一作者;周文彬,通訊作者)

(期刊:SCIENCE,影響因子:63.832,學(xué)科排名:2/120)

該研究鑒定到一個(gè)受光和低氮誘導(dǎo)的轉(zhuǎn)錄因子OsDREB1C,可協(xié)同調(diào)控光合作用效率、氮素利用效率及抽穗期等生理過(guò)程;增強(qiáng)該基因表達(dá)可實(shí)現(xiàn)水稻田間產(chǎn)量提高30%以上,同時(shí)縮短生長(zhǎng)周期;此外,OsDREB1C在小麥等不同物種中均具有高產(chǎn)早熟的保守性功能。該研究通過(guò)單一基因?qū)Χ鄠€(gè)重要生理途徑的聚合調(diào)控實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量的突破,為未來(lái)作物育種以及作物生產(chǎn)方式變革、實(shí)現(xiàn)作物大幅度增產(chǎn)以及資源高效利用提供了重要的基因資源,創(chuàng)新了作物高產(chǎn)理論,對(duì)保障國(guó)家糧食和生態(tài)安全具有重要意義。

過(guò)表達(dá)OsDREB1C促進(jìn)水稻高產(chǎn)早熟

OsDREB1C協(xié)同調(diào)控產(chǎn)量和生育期

周文彬研究員及其科研團(tuán)隊(duì)成員在觀察水稻生長(zhǎng)情況

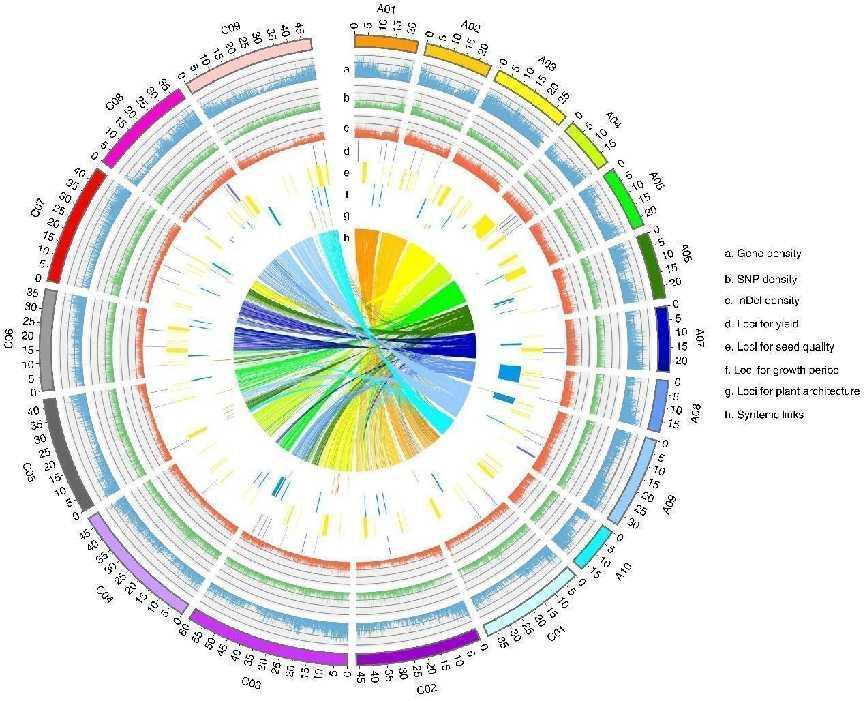

5.高質(zhì)量豌豆參考基因組和泛基因組揭示基因組結(jié)構(gòu)和進(jìn)化特征

(Improved pea reference genome and pan-genome highlight genomic features and evolutionary characteristics)

(作物科學(xué)研究所,楊濤,第一作者;宗緒曉,通訊作者)

(期刊:NATURE GENETICS,影響因子:41.307,學(xué)科排名:2/175)

該研究組裝并解析了中國(guó)豌豆主栽品種“中豌6號(hào)”的基因組,解決了長(zhǎng)期以來(lái)豌豆基因組精細(xì)物理圖譜組裝難題。揭示了豌豆基因組結(jié)構(gòu)和進(jìn)化的獨(dú)特特征,發(fā)掘了一批與粒型、株高等孟德?tīng)栃誀詈椭匾r(nóng)藝性狀相關(guān)的位點(diǎn)和基因,構(gòu)建了栽培和野生豌豆泛基因組,展示了豌豆近緣野生種和地方品種作為未來(lái)豌豆育種改良資源的巨大潛力。高質(zhì)量的參考基因組和泛基因組為豌豆起源馴化、基因挖掘、種質(zhì)創(chuàng)新和育種改良以及豆科植物比較基因組學(xué)研究提供了重要借鑒和寶貴資源。

豌豆基因組的重要特征

116個(gè)代表性栽培和野生豌豆的泛基因組分析結(jié)果

宗緒曉研究員及其科研團(tuán)隊(duì)成員

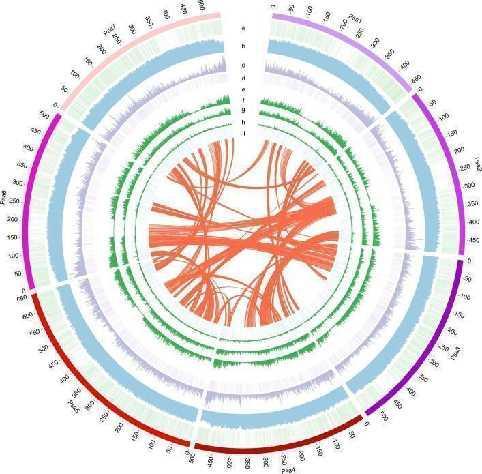

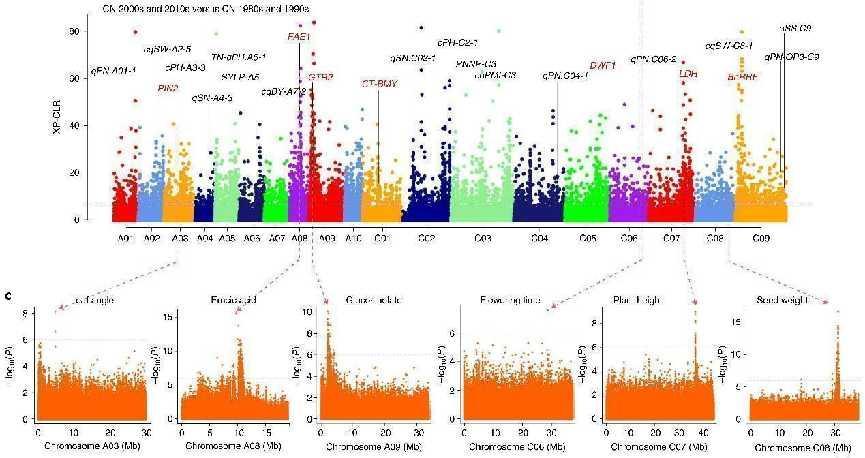

6.甘藍(lán)型油菜產(chǎn)量持續(xù)提升的遺傳基礎(chǔ)

(Genetic basis underpins continuous yield increasing in rapeseed)

(油料作物研究所,胡繼宏,第一作者;伍曉明,通訊作者)

(期刊:Nature Genetics,影響因子:41.376,學(xué)科排名:2/175)

油菜是我國(guó)最大油料作物,單產(chǎn)近70年提升了近4倍。該研究首次發(fā)現(xiàn)我國(guó)甘藍(lán)型油菜基因組經(jīng)歷了適應(yīng)性和高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)選擇兩個(gè)過(guò)程,通過(guò)對(duì)控制發(fā)育節(jié)律、株型、光合作用、產(chǎn)量和抗逆等有益基因的多方位和持續(xù)性選擇,推動(dòng)了適應(yīng)性和產(chǎn)量的提升;同時(shí)發(fā)掘出控制56個(gè)育種性狀的遺傳位點(diǎn)或基因628個(gè),包括功能得到驗(yàn)證的粒重新基因BnRRF。研究揭示了油菜產(chǎn)量持續(xù)提升的遺傳基礎(chǔ),為進(jìn)一步提升油菜產(chǎn)能奠定了重要的理論、技術(shù)和基因資源基礎(chǔ)。

甘藍(lán)型油菜現(xiàn)代育種中的全基因組選擇位點(diǎn)及關(guān)聯(lián)位點(diǎn)

甘藍(lán)型油菜基因組變異及重要性狀基因位點(diǎn)分布

伍曉明研究員及其科研團(tuán)隊(duì)成員在進(jìn)行油菜性狀調(diào)查

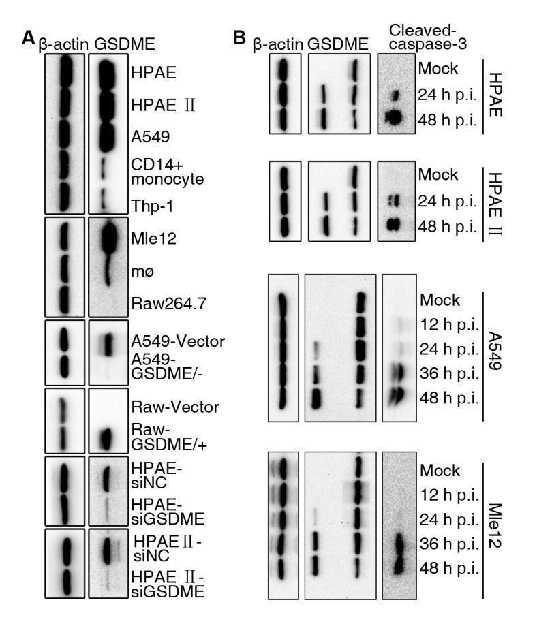

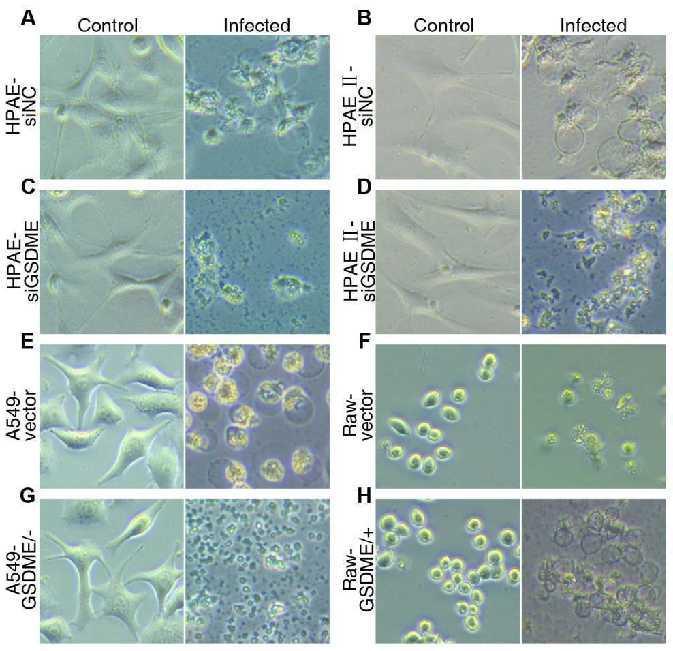

7.H7N9禽流感病毒對(duì)人致死性感染的分子機(jī)制

(H7N9 virus infection triggers lethal cytokine storm by activating gasdermin?E-mediated?pyroptosis?of?lung?alveolar?epithelial?cells)

(哈爾濱獸醫(yī)研究所,萬(wàn)曉朋,第一作者;陳化蘭,通訊作者)

(期刊:National Science Review,影響因子:23.178,多學(xué)科科學(xué)排名:4/73)

該研究發(fā)現(xiàn),H7N9病毒在肺臟高效復(fù)制時(shí)可活化肺泡上皮細(xì)胞內(nèi)caspase-3,使其高效剪切肺泡上皮細(xì)胞內(nèi)大量存在的GSDME分子,剪切后的GSDME分子N段結(jié)構(gòu)域?qū)Ψ闻萆掀ぜ?xì)胞膜打孔,使其發(fā)生“焦亡”,進(jìn)而引發(fā)細(xì)胞因子風(fēng)暴;并發(fā)現(xiàn)GSDME敲除小鼠可抵抗H7N9病毒的致死性感染而全部存活。研究揭示了GSDME介導(dǎo)的肺上皮細(xì)胞焦亡是H7N9病毒誘發(fā)肺“細(xì)胞因子風(fēng)暴”導(dǎo)致死亡的獨(dú)特機(jī)制,提示可通過(guò)阻斷GSDME分子切割的策略治療H7N9病毒感染,為H7N9病毒感染高效治療藥物研發(fā)提供了全新思路。

H7N9病毒感染肺泡細(xì)胞引起caspase-3活化和GSDME切割

H7N9病毒感染肺泡細(xì)胞引起GSDME介導(dǎo)的焦亡

GSDME敲除小鼠中H7N9禽流感病毒復(fù)制和毒力均顯著下降

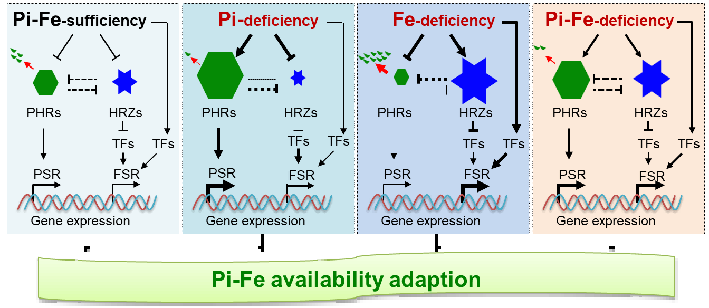

8.磷鐵養(yǎng)分信號(hào)拮抗互作調(diào)控分子模塊

(A reciprocal inhibitory module for Pi and iron signaling)

(農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,阮文淵,第一作者;易可可,通訊作者)

(期刊:Molecular Plant,影響因子:21.949,學(xué)科排名:3/239)

我國(guó)大面積黃紅壤磷鐵養(yǎng)分不均衡,易造成作物缺磷及鐵毒害的雙重風(fēng)險(xiǎn);而磷鐵養(yǎng)分的相互拮抗進(jìn)一步制約了作物的優(yōu)質(zhì)高產(chǎn),危及國(guó)家糧食安全。該研究首次發(fā)現(xiàn)磷養(yǎng)分信號(hào)中心調(diào)控因子PHRs和鐵養(yǎng)分信號(hào)核心調(diào)控因子HRZs共同介導(dǎo)了磷鐵養(yǎng)分信號(hào)的拮抗互作過(guò)程,從而適應(yīng)土壤不同的磷鐵養(yǎng)分狀況,以保證作物正常的磷鐵養(yǎng)分需求。對(duì)磷鐵養(yǎng)分信號(hào)拮抗轉(zhuǎn)導(dǎo)機(jī)制的解析,為通過(guò)分子育種手段解決我國(guó)黃紅壤耕地磷鐵養(yǎng)分不均衡問(wèn)題提供了新思路。

黃紅壤磷低鐵高嚴(yán)重抑制作物產(chǎn)量(圖片來(lái)源:地質(zhì)調(diào)查科普網(wǎng))

磷鐵養(yǎng)分拮抗互作調(diào)控工作模型

易可可研究員及其團(tuán)隊(duì)

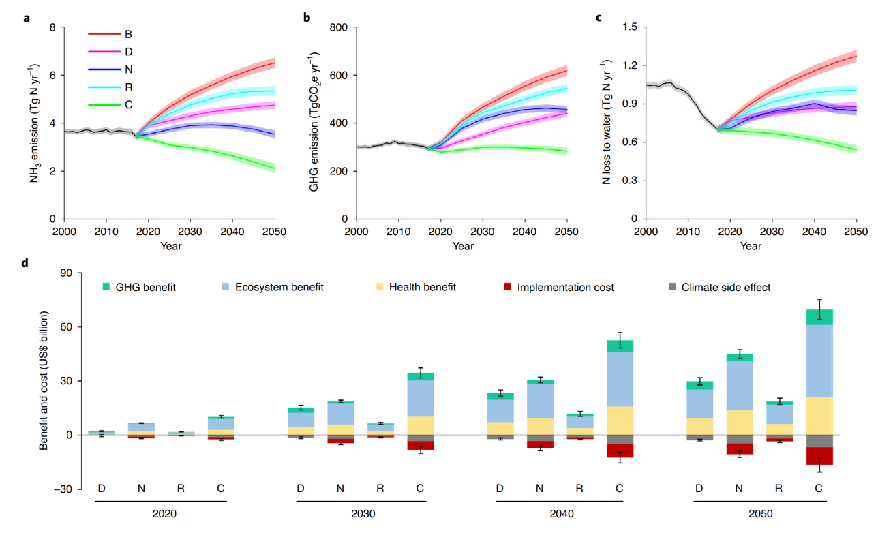

9.畜禽養(yǎng)殖業(yè)綜合減排措施可以實(shí)現(xiàn)正的環(huán)境健康效益

(Integrated livestock sector nitrogen pollution abatement measures could generate net benefits for human and ecosystem health in China )

(農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所,朱志平,第一作者;董紅敏,通訊作者)

(期刊:Nature Food,影響因子:20.961,學(xué)科排名:1/144)

該研究首次構(gòu)建了畜禽養(yǎng)殖業(yè)環(huán)境污染核算方法,建立了高分辨率的養(yǎng)殖布局和畜禽養(yǎng)殖污染狀況分布圖,探明了我國(guó)畜禽養(yǎng)殖污染產(chǎn)生和排放的時(shí)間和空間變化特征;并提出通過(guò)養(yǎng)殖業(yè)的空間布局優(yōu)化、廢棄物利用政策實(shí)施、提升畜牧業(yè)系統(tǒng)氮素利用效率、提高畜禽廢棄物循環(huán)利用率等,可驅(qū)動(dòng)區(qū)域農(nóng)業(yè)養(yǎng)分循環(huán),顯著降低環(huán)境污染和養(yǎng)分損失。相關(guān)技術(shù)和政策的投入產(chǎn)出比可達(dá)1:5,有效改善生態(tài)環(huán)境和人的健康,實(shí)現(xiàn)正的經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益。

/

不同減排情景的減排效果和環(huán)境健康效益

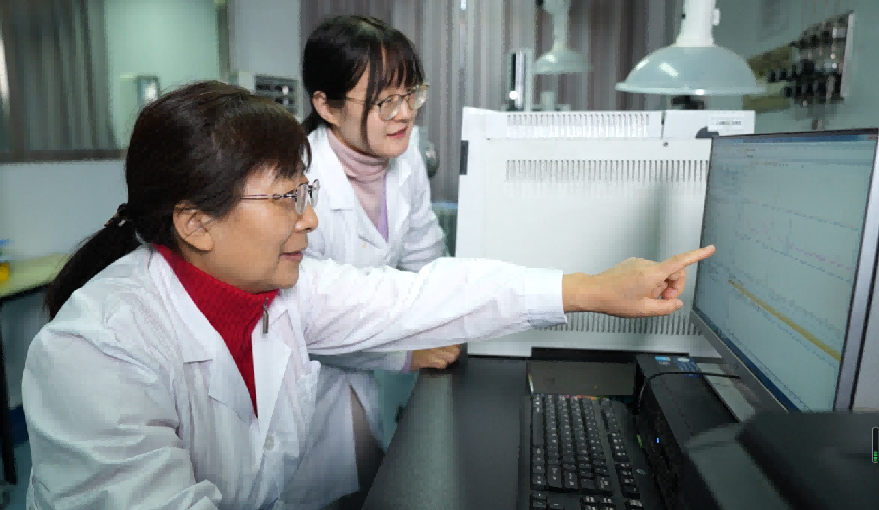

董紅敏研究員與科研團(tuán)隊(duì)成員討論畜禽糞污成分測(cè)定情況

10.融合多分辨率特征的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)可實(shí)現(xiàn)高精度水稻制圖

(A full resolution deep learning network for paddy rice mapping using Landsat data)

(農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,夏浪,第一作者;孫曉,通訊作者)

(期刊:ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing,影響因子:11.774,學(xué)科排名:1/50)

及時(shí)準(zhǔn)確獲取大區(qū)域尺度水稻時(shí)空分布信息對(duì)確保國(guó)家糧食安全意義重大。該研究構(gòu)建了覆蓋我國(guó)東北水稻產(chǎn)區(qū)的大規(guī)模高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)集,提出了新的融合多分辨率特征的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò),深度解析了Landsat影像數(shù)據(jù)的空間語(yǔ)義信息,有效克服了以往深度學(xué)習(xí)模型邊界分割不清晰的缺陷,顯著提升了大區(qū)域尺度水稻遙感識(shí)別精度。該研究將為我國(guó)水稻時(shí)空分布信息的高精度、高時(shí)效、智能監(jiān)測(cè)提供新的途徑和思路,具有重要的理論和應(yīng)用價(jià)值。

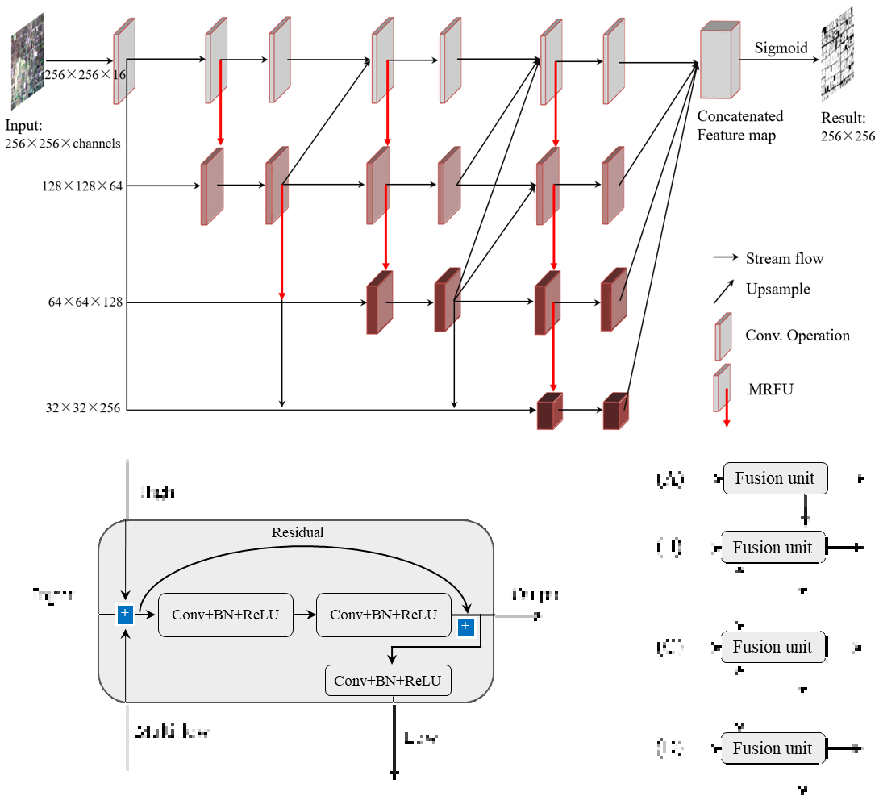

融合多分辨率特征的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)示意圖

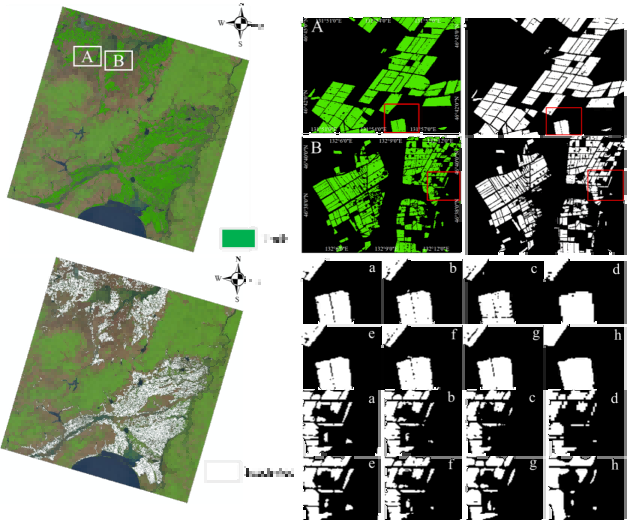

深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)水稻遙感制圖結(jié)果比較(黑龍江三江平原)