北京時間2025年1月30日,農業農村部成都沼氣科學研究所厭氧微生物科技創新團隊在國際學術期刊《自然(Nature)》上發表題為“Methanol transfer supports metabolic syntrophy between bacteria and archaea(種間甲醇轉移介導細菌和古菌間的互營代謝)”的研究論文。該研究揭示了厭氧微生物產甲醇的新途徑,并提出了第四種細菌和古菌互作產甲烷模式——種間甲醇轉移。這一發現為理解全球甲烷循環提供了全新視角,也為“地下沼氣工程”和溫室氣體減排控制技術開發帶來了新思路。

全球每年甲烷排放量高達5億至6億噸,其中約70%是通過產甲烷代謝產生的。自然界中,有機物代謝產甲烷的過程類似于沼氣發酵,通常需要細菌和產甲烷古菌通過“互營代謝”合作完成。以往的研究認為,這種代謝主要通過細菌與產甲烷古菌間的“種間氫轉移”、“種間甲酸轉移”或“種間直接電子傳遞”三種模式實現,主要由氫營養型和乙酸營養型產甲烷古菌負責甲烷的產生。然而,對于自然界廣泛分布的甲基營養型產甲烷古菌,其在互營產甲烷代謝中的生態功能一直未被明確。

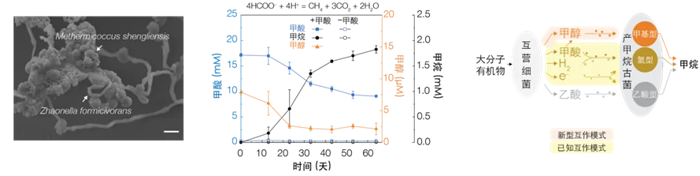

該研究基于熱力學分析提出了生物甲醇生成的潛在代謝反應,并據此提出“種間甲醇轉移”互營降解有機物產甲烷的新模式。隨后,利用團隊自主分離的新科細菌物種嗜甲酸趙氏桿菌和新科古菌物種勝利甲烷嗜熱微球菌構建人工合成菌群,并結合同位素示蹤、多維組學等前沿技術,證實了細菌和古菌通過甲醇轉移來解除熱力學限制,從而推動甲烷的持續產生。進一步的研究發現,嗜甲酸趙氏桿菌能夠通過一種全新的甘氨酸-絲氨酸循環介導的代謝途徑將甲酸轉化為甲醇。這些發現不僅闡明了厭氧微生物新資源的生理生態學功能,還拓展了對全球碳素生物地球循環的認知,為地下沼氣工程技術開發提供了新的思路和方向。

該研究由農業農村部成都沼氣科學研究所聯合日本國立海洋研究開發機構、日本北海道大學、日本產業技術綜合研究所和北京大學等多家國內外知名研究機構共同完成。研究從啟動到發表歷時十年,得益于研究所的長期支持、團隊的接力協作以及國內外團隊的共同努力。《自然》雜志還為本研究配發了研究簡報,介紹了本研究的科學發現與應用前景。該研究得到了國家自然科學基金、中國農業科學院科技創新工程和四川省創新群體等項目的大力支持。(經濟日報記者 常理)