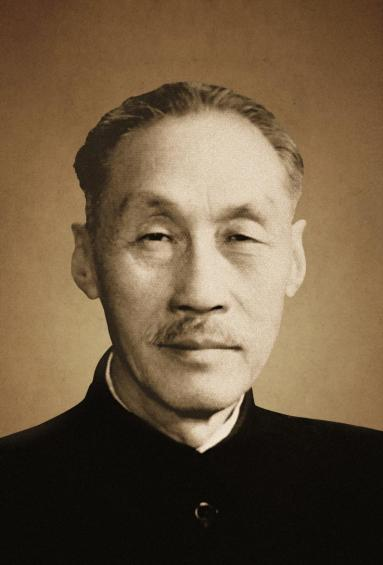

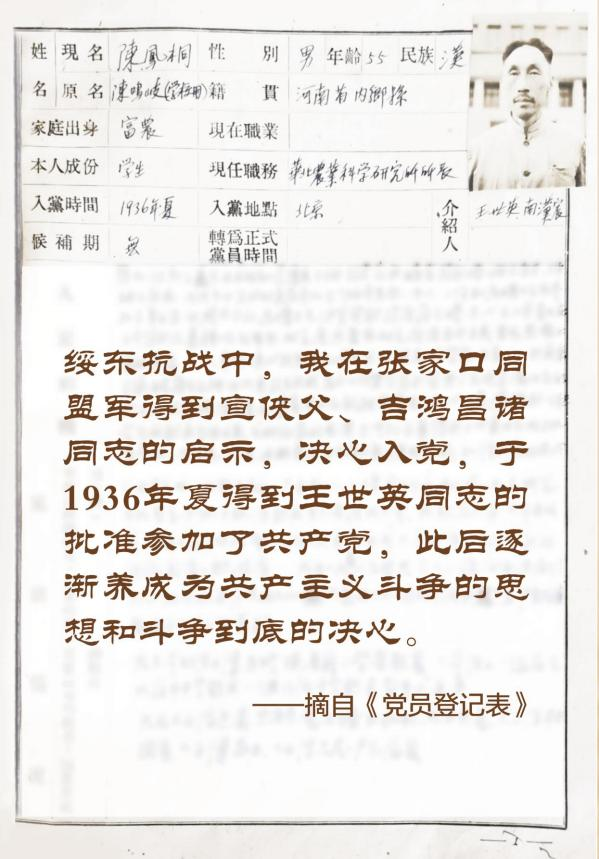

著名農(nóng)學(xué)家、首批中國(guó)科學(xué)院學(xué)部委員陳鳳桐是新中國(guó)農(nóng)業(yè)科技事業(yè)的主要開(kāi)拓者和領(lǐng)導(dǎo)者之一,是中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院的主要奠基人之一,是為開(kāi)創(chuàng)和發(fā)展我國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)事業(yè)做出重要貢獻(xiàn)的科學(xué)家。

2022年2月25日,是陳鳳桐誕辰125周年。

“一百年來(lái),中國(guó)農(nóng)業(yè)科技發(fā)生了巨大而深刻的變化,但陳鳳桐的名字依然在農(nóng)學(xué)界和中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院受人尊敬,他的學(xué)術(shù)思想依然具有深遠(yuǎn)的歷史意義和重要的現(xiàn)實(shí)意義。學(xué)習(xí)、繼承和發(fā)揚(yáng)陳鳳桐院士的學(xué)術(shù)思想,激發(fā)更多農(nóng)業(yè)科技工作者胸懷祖國(guó)、求實(shí)創(chuàng)新、勇攀高峰。”25日,在中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院舉辦的紀(jì)念陳鳳桐院士誕辰125周年暨學(xué)術(shù)思想研討會(huì)上,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部黨組成員、中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長(zhǎng)吳孔明表示。

厚植三農(nóng)、為人民服務(wù)而不懈奮斗

陳鳳桐的一生,是厚植三農(nóng)情懷、為人民服務(wù)而不懈奮斗的一生。他曾經(jīng)寫(xiě)到:“農(nóng)民是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的專家,他們對(duì)當(dāng)?shù)刈匀恢R(shí)、生產(chǎn)知識(shí)有著豐富的經(jīng)驗(yàn),我們必須虛心總結(jié)他們的經(jīng)驗(yàn),才能提高我們”。

“擔(dān)任華北農(nóng)科所所長(zhǎng)期間,他多次強(qiáng)調(diào)農(nóng)業(yè)科研要服務(wù)生產(chǎn),大規(guī)模組織農(nóng)村科學(xué)工作隊(duì),多次帶領(lǐng)專家下鄉(xiāng),有力轉(zhuǎn)變了舊中國(guó)象牙塔式的作風(fēng)學(xué)風(fēng)。在江西期間,他常年在贛南蹲點(diǎn),建立一批農(nóng)村基點(diǎn),解決農(nóng)民生產(chǎn)中遇到的實(shí)際問(wèn)題。”吳孔明說(shuō)。

陳鳳桐是一個(gè)主動(dòng)深入農(nóng)村深入基層的有人民情懷的農(nóng)業(yè)科學(xué)家。

不畏艱難、為追求科學(xué)而勇攀高峰

陳鳳桐的一生,是不畏艱難險(xiǎn)阻、為追求科學(xué)而勇攀學(xué)術(shù)高峰的一生。在延安期間,他在《解放日?qǐng)?bào)》上發(fā)表一系列文章,對(duì)秋收、秋耕、防旱、造林、農(nóng)場(chǎng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)推廣等工作進(jìn)行總結(jié)和指導(dǎo),為延安大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng),陜甘寧邊區(qū)的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了重要支撐。

在華北農(nóng)科所和中國(guó)農(nóng)科院工作時(shí)期,陳鳳桐將全部精力和智慧投入農(nóng)業(yè)科技事業(yè)的建設(shè)和發(fā)展,組織科研人員解決了小麥銹病、中華飛蝗、高效廣譜化學(xué)農(nóng)藥、家畜傳染病弱毒疫苗等重大科研問(wèn)題,為保障農(nóng)業(yè)增產(chǎn)起到重大作用。

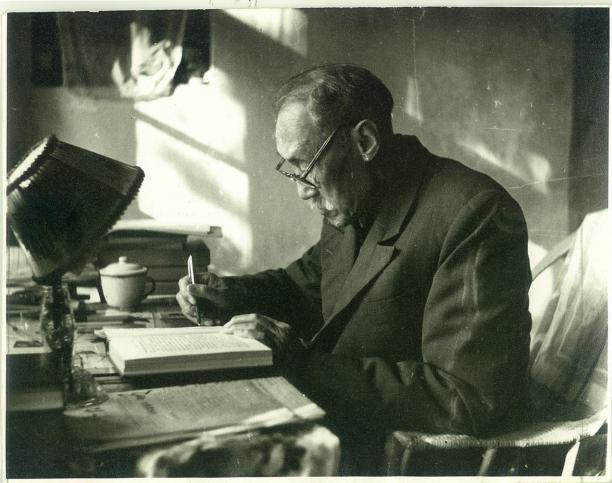

在晚年時(shí)期,他本著“有一分熱發(fā)一分光”的革命精神,主動(dòng)地研究新問(wèn)題,積極提出建設(shè)性意見(jiàn),即使在病重期間,他考慮更多的卻是中國(guó)式農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的設(shè)想,直到他生命的最后一刻。

賡續(xù)初心,弘揚(yáng)農(nóng)業(yè)科學(xué)家精神

“我們今天科研條件的優(yōu)越并不是從天而降的,而是我們的前輩篳路藍(lán)縷的創(chuàng)業(yè)、櫛風(fēng)沐雨的拼搏、鞠躬盡瘁的奮斗才換來(lái)的。”吳孔明動(dòng)情地說(shuō),學(xué)習(xí)陳鳳桐,就要踐行“沒(méi)有調(diào)查就沒(méi)有實(shí)驗(yàn)權(quán)”“農(nóng)業(yè)科學(xué)工作與群眾生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合”的科學(xué)理論。學(xué)習(xí)陳鳳桐,就要強(qiáng)化“尊重知識(shí),尊重知識(shí)分子,依靠科研人員搞科研”的管理理念。學(xué)習(xí)陳鳳桐,就要加強(qiáng)農(nóng)業(yè)發(fā)展宏觀研究的戰(zhàn)略思維。學(xué)習(xí)陳鳳桐,就要始終堅(jiān)持“理論和實(shí)踐相結(jié)合、與人民群眾密切聯(lián)系、批評(píng)和自我批評(píng)”的黨的三大作風(fēng)。

院士專家紛紛表示,廣大農(nóng)業(yè)科技工作者應(yīng)以陳鳳桐為榜樣,傳承紅色基因,賡續(xù)紅色血脈,大力弘揚(yáng)偉大建黨精神和新時(shí)代科學(xué)家精神,“求真篤行 敬農(nóng)致用”,為實(shí)現(xiàn)高水平農(nóng)業(yè)科技自立自強(qiáng),引領(lǐng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化作出新的更大的貢獻(xiàn)