近日,中國農業科學院植物保護研究所抗蟲功能基因研究與利用創新團隊在《中國科學—生命科學》(Science China-Life Sciences)上在線發表研究論文。該研究首次闡明了蚜蟲通過TRPA1受體感知哺乳動物呼出的熱氣流,從而實現高效逃逸行為的分子機制,為理解昆蟲對環境溫度的適應性進化提供了新視角。

蚜蟲通過TRPA1受體感知哺乳動物呼出的熱氣流并快速逃逸。中國農科院供圖

蚜蟲作為典型的變溫動物,對環境溫度變化極為敏感。蚜蟲的生存適宜溫度范圍較廣,但最適活動溫度通常在20°C至25°C之間,溫度過高或過低均會對其生理功能和行為產生不利影響。有趣的是,蚜蟲能夠通過“預接觸逃逸行為”(PEEB)感知哺乳動物(如牛、羊)接近時呼出的高溫(38-39.5°C)和高濕(>70%)空氣,從而迅速從植物上掉落以避免被捕食。然而,蚜蟲感知快速溫度變化的神經與分子機制并不明確。

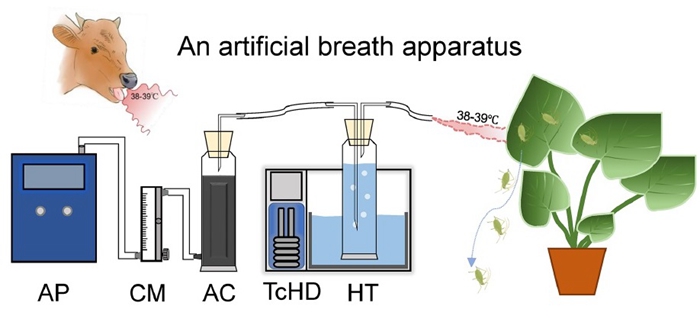

研究利用人工呼吸裝置模擬試驗,發現38-39℃高溫是觸發蚜蟲逃逸行為的關鍵因素,而濕度和二氧化碳濃度的影響相對較小。研究發現,蚜蟲觸角第五、六節原生感覺圈中特異性表達的TRPA1受體(ApisTRPA1-A和ApisTRPA1-B亞型)介導了這一溫度響應過程。

電生理試驗證實,ApisTRPA1-A和ApisTRPA1-B亞型均可被高溫激活,但后者具有更強的響應能力和熱敏感性,B亞型溫度激活閾值(23.76℃)明顯低于A亞型(26.08℃)。

單感器記錄顯示,蚜蟲觸角原生感覺圈中板形感器神經元具有溫度累積響應特性,在10秒升溫刺激(21℃至39℃)下呈現時間依賴性的動作電位激活特征。而RNAi沉默ApisTrpA1基因后,神經元溫度響應能力顯著降低,蚜蟲逃逸行為同步減弱,直接證實了該基因在溫度感知中的核心作用。

值得注意的是,ApisTRPA1受體同時具備感知高溫并響應香茅醛、肉桂醛等天然驅避劑的雙重功能,揭示了蚜蟲多模態環境威脅檢測的新機制。這些發現為研發基于TRPA1靶點的綠色防控技術提供了理論依據。

中國農業科學院植物保護研究所研究員王冰和博士生楊露露為論文的共同第一作者,該所研究員王桂榮為論文通訊作者。該研究得到國家自然科學基金項目、深圳市科技計劃項目、中國農業科學院科技創新工程等項目的資助。

相關論文信息:https://doi.org/10.1007/s11427-025-2925-9