6月17日,《自然》在線發(fā)表了中國農(nóng)業(yè)科學院深圳農(nóng)業(yè)基因組研究所領銜的一項國際合作研究成果。科研人員引進和利用20世紀初收集的來自世界30多個國家的小麥種質資源,綜合運用基因組學、遺傳學、生物信息學和分子生物學,量化并驗證了當前小麥育種中未被利用的大量的優(yōu)異變異。該研究打通了小麥從基因組解碼到育種設計的全鏈條貫穿體系,為全球小麥基礎科研和育種產(chǎn)業(yè)應用奠定了重要基礎。

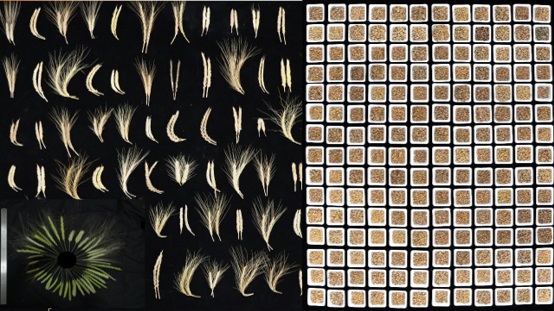

Watkins小麥。中國農(nóng)科院供圖

小麥是最主要的全球性糧食作物之一,是人類獲取能量和營養(yǎng)的重要來源。追溯作物進化和馴化過程中已形成的遺傳和表型多樣性,解碼和發(fā)現(xiàn)小麥優(yōu)異性狀和變異,連接目標遺傳位點和育種田間表現(xiàn)的橋梁,構建小麥全基因組設計育種所必需的源頭數(shù)據(jù)資源和平臺技術工具,是突破小麥育種障礙,培育新一代高產(chǎn)優(yōu)質小麥品種的必然之路。

Watkins小麥在中國的穗性狀和籽粒性狀多樣性。中國農(nóng)科院供圖

基因組所研究員程時鋒團隊先后從英國約翰·英納斯中心引進了數(shù)千份優(yōu)異的小麥核心種質資源(Watkin小麥),其中包含百年前收集于歐洲、亞洲和非洲32個國家的827份地方品種。

研究團隊綜合利用基因組學、遺傳學、生物信息學和分子生物學等前沿技術手段,找回了現(xiàn)代小麥品種丟失的遺傳多樣性寶庫,并驗證其功能和育種價值。研究發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代小麥品種經(jīng)過長期的人工定向選擇,僅來自于7個祖先群中的2個,67%以上的遺傳多樣性丟失。這表明現(xiàn)代核心小麥資源遺傳背景狹窄,品種單一,選育品種同質化嚴重,現(xiàn)代小麥育種的遺傳增益的潛能極其有限,難以應對未來人口持續(xù)增長和極端氣候不斷變化的影響。

程時鋒團隊的研究系統(tǒng)驗證了大量未被利用的優(yōu)異變異的功能和育種價值,并挖掘到調(diào)控小麥高產(chǎn)、氮高效利用、適應性和營養(yǎng)品質的數(shù)千個關鍵遺傳位點,開發(fā)了大數(shù)據(jù)資源和技術工具。他們提出了小麥全基因組設計育種的4D策略(Decode解碼,Discover發(fā)現(xiàn),Design設計,Deliver實現(xiàn)),為真正實現(xiàn)小麥從基因組到育種(G2B,Genomics to Breeding)的全鏈條貫通提供了系統(tǒng)解決方案。

論文評審人認為,該研究成果是全球小麥科學研究工作的一個里程碑,將大大促進小麥甚至整個作物科學領域的基因組設計育種的步伐。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07682-9