3月8日,國際權(quán)威期刊《科學(xué)》刊發(fā)了中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所研究員童紅寧研究團隊的最新成果。該成果破譯了國際關(guān)注近百年的水稻種質(zhì)資源“復(fù)粒稻”形成的遺傳密碼,揭示了植物激素油菜素甾醇調(diào)控水稻穗粒數(shù)的奧秘,為培育高產(chǎn)水稻新品種提供了理論基礎(chǔ)和新路徑。

“該研究發(fā)現(xiàn)組織特異性地抑制油菜素甾醇含量可以只增加穗粒數(shù),而不影響粒重,一定程度上破解了兩者之間的負相關(guān)平衡關(guān)系,是一種極有潛力的分子設(shè)計策略。”中國科學(xué)院院士李家洋認為,這個策略對于其他激素也具有參考意義,尤其是在植物體內(nèi)具有動態(tài)轉(zhuǎn)運的激素如生長素和細胞分裂素等。他表示,未來應(yīng)在作物中進一步加強植物激素空間分布調(diào)控的相關(guān)基礎(chǔ)研究,為理解多性狀的相互關(guān)聯(lián)與平衡機制,進而開展多性狀的協(xié)同改良奠定基礎(chǔ),最終實現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)并保障糧食安全。

從16萬個單株篩選出2份不簇生的突變體株系

復(fù)粒稻是一種具有多粒簇生(聚集成團或成堆地生長)特點的水稻種質(zhì)資源。自20世紀30年代被世界各國陸續(xù)報道以來,復(fù)粒稻因獨特的表型引起了眾多科學(xué)家的關(guān)注。科研人員開展大量研究,最終將控制簇生的染色體位點定位在6號染色體一個較大區(qū)間內(nèi),但一直未克隆到具體基因。因此,復(fù)粒稻形成的遺傳機制始終是未解之謎。

復(fù)粒稻

論文通訊作者、中國農(nóng)科院作科所研究員童紅寧介紹,為了尋找目標基因,研究團隊歷時7年,對復(fù)粒稻種質(zhì)進行了大規(guī)模化學(xué)誘變,創(chuàng)制了1萬份(約16萬個單株)復(fù)粒稻誘變株系。研究團隊通過在田間逐一仔細鑒定穗部特征,篩選出2份不簇生的突變體株系,終于定位到發(fā)生突變的基因,在復(fù)粒稻中通過基因編輯將其敲除后簇生表型消失。進一步基因組測序發(fā)現(xiàn),該染色體位點不僅包含了該突變基因,還包含了激活其表達的復(fù)雜染色體結(jié)構(gòu)變異,這解釋了其通過傳統(tǒng)方法難以克隆到具體基因的原因。

“復(fù)粒稻歷史悠久,早年間在連鎖群構(gòu)建中就被用作水稻6號染色體的重要表型標記。”中國科學(xué)院院士林鴻宣認為,近年來很多人對該表型性狀開展研究,但相關(guān)調(diào)控基因克隆難度大,一直未成功。這項工作最終給出了答案,發(fā)現(xiàn)油菜素甾醇含量控制著這個表型,也說明從種質(zhì)資源中挖掘基因資源是突破當前作物產(chǎn)量瓶頸的有效途徑。

打破水稻穗粒數(shù)和粒重間“你多我就少”關(guān)系

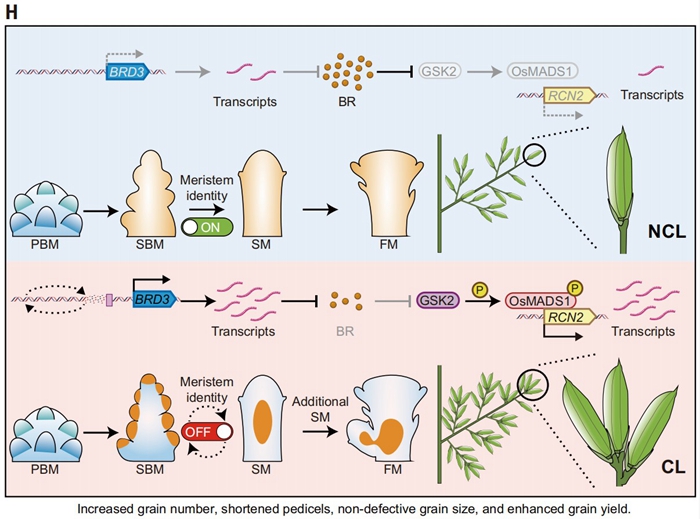

研究人員進一步解析了油菜素甾醇如何調(diào)控穗粒數(shù)的分子通路。研究發(fā)現(xiàn),在水稻穗分枝過程中,會依次發(fā)育出“一級分枝分生組織”“二級分枝分生組織”和“小穗分生組織”,這些分生組織的持續(xù)分化和轉(zhuǎn)化最終決定了穗粒數(shù)。研究還首次發(fā)現(xiàn),油菜素甾醇可以通過調(diào)控水稻穗二級分枝調(diào)控穗粒數(shù)。

這項研究首次揭示了油菜素內(nèi)酯在水稻二級分枝過程中的重要調(diào)控作用

田間試驗顯示,跟不簇生的對照比起來,該研究所采用的一份復(fù)粒稻的二級枝梗多了35.2%,這讓每穗的谷粒數(shù)增加了28.2%。這一發(fā)現(xiàn)反映了油菜素甾醇的作用根據(jù)時間和空間的不同而有所變化,打破了水稻穗粒數(shù)和粒重之間“你多我就少”的關(guān)系,為未來水稻新品種改良、實現(xiàn)產(chǎn)量突破提供了可能。

“簇生是一種在其他植物中也廣泛存在的表型特征。通過對簇生辣椒和非簇生辣椒,以及具有簇生花的薔薇和非簇生花的玫瑰進行油菜素甾醇測量比較發(fā)現(xiàn),和水稻一樣,簇生與非簇生之間具有類似的油菜素甾醇含量變化,這一結(jié)果暗示油菜素甾醇含量控制簇生的機制在大自然中可能具有普遍性。”童紅寧表示。

簇生薔薇

(中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物科學(xué)研究所供圖)