農藥是保障糧食安全的重要農業投入品,但是農藥利用率低一直是業界關注的熱點問題。研究表明,目前廣為采用的莖葉噴霧技術,約60%的農藥藥液在向靶標作物葉面傳輸的過程中因蒸發飄移、彈跳、飛濺等流失進入環境。

據了解,農藥霧滴在靶標植物葉面的沉積是一個復雜的液-固界面相互作用的動態過程,與霧滴和靶標植物葉面的理化特性密切相關。只有當農藥霧滴有效沉積在植物葉面,才能對有害生物發揮防控作用。

對于靶標植物葉面,只能認知不能改變的現狀。中國農業科學院植物保護研究所(以下簡稱植物保護所)農藥化學與應用創新團隊研究探明了藥液對靶標作物表面的潤濕規律,創建了“臨界表面張力+接觸角”雙因子藥液對靶潤濕識別新技術。

植物保護所研究員董豐收介紹,該技術是當靶標植物葉面的臨界表面張力小于30N/m以及接觸角大于90°的作物為難潤濕的疏水作物;當靶標植物葉面的臨界表面張力大于40牛頓/米以及接觸角小于90°的作物為易潤濕的親水作物,為通過噴霧功能助劑改善藥液對靶劑量傳遞效率、減少農藥藥液流失提供了理論支持。

董豐收說,針對功能助劑應用缺乏科學依據的問題,農藥化學與應用創新團隊分別研究了農藥藥液的擴張流變性質和農藥藥液與靶標植物葉面之間的粘附力與農藥對靶沉積的關系,提出了藥液的彈性模量以及藥液與靶標作物葉面之間的黏附力是決定藥液在靶標作物葉面是否發生彈跳的主控因素。

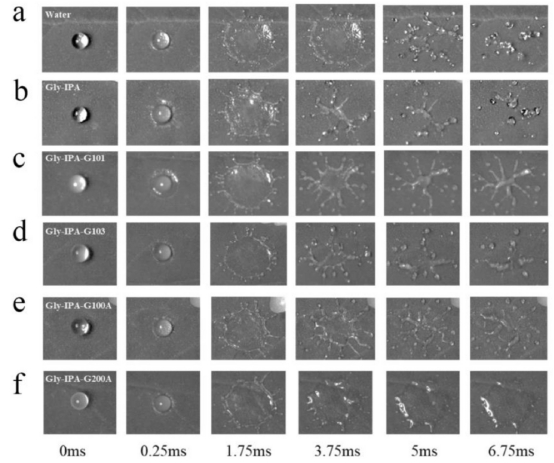

功能助劑作為調控農藥藥液流變性質以及農藥霧滴與靶標植物葉面的重要技術。農藥化學與應用創新團隊對相關的桶混助劑進行了大量的表征和測試,發現聚丙烯酸酯微交聯的高分子功能助劑,構筑具有空間立體網狀微交聯結構,實現農藥霧滴在靶標植物葉面的有效潤濕鋪展和沉積,同時,發現功能助劑的分子量是影響其靶向增效的重要因素,當分子量達到10萬以上,功能助劑可以有效的沉積的靶標植物葉面。

此外,針對當前來源于石油化工的通用功能助劑產品對環境不友好,作物易產生藥害的問題,化學農藥應用創新團隊還研究了生物表面活性劑在植物葉面的碰撞彈跳以及沉積等一系列的動態沉積行為,發現生物表面活性劑十二烷基麥芽糖苷對甘藍葉面潤濕效果極好,在甘藍葉面噴霧后不發生彈跳,可高效沉積。該功能助劑綠色可降解,可提高農藥藥液在靶標植物葉面沉積率約20%左右。

董豐收表示,未來,化學農藥應用創新團隊將繼續加大綠色功能助劑和新型對靶制劑研制,加強對現有的研究成果的實際田間應用推廣,為我國農藥減施增效和農業綠色發展提供了技術保障。

農藥霧滴在靶標植物葉面彈跳和沉積的示意圖,農藥霧滴與靶標植物葉面碰撞后,會發生飛濺、彈跳和沉積的情況,只有沉積在靶標植物葉面才能有效防控有害生物。霧滴的表面彈性模量越大,彈跳高度越高,霧滴與靶標植物葉面之間的黏附力越大,霧滴在靶標植物葉面越容易沉積。(中國農業科學院植物保護研究所供圖)

不同分子量的高分子助劑在雜草葉面的動態沉積過程。此圖為四種不同分子量的高分子助劑添加到草甘膦異丙胺鹽制劑中,農藥霧滴碰撞疏水雜草藜葉片的動態沉積行為,其中水和未添加助劑的草甘膦異丙胺鹽制劑作為對照。圖中顯示,只有添加了分子量大于10萬的具有聚丙烯酸酯微交聯結構G200A的草甘膦異丙胺鹽(Gly-IPA)液滴在藜葉片表面呈現潤濕和有效沉積。(中國農業科學院植物保護研究所供圖)