“一顆小小的種子”埋進土壤里,沖破黑暗向上而生;“一顆小小的種子”握在明博手心,卻深深扎根在心中。出身北方,成長于都市的明博,是中國農業科學院作物科學研究所的副研究員。在研究生之前,他未曾踏足田間。如今,他的日常工作中,有超過半數的時間都穿梭在玉米田間,奔走于各個地區的玉米試驗田。

明博回憶,起初,部分國家玉米畝產最高已經接近2000公斤,種植密度更高達每畝5500株,遠超我國平均每畝2800-3500株的水平。巨大差距讓科研團隊意識到,我國玉米種植在增密、增產、增效方面還有較大空間,其他國家為何能達到如此高的密度?這其中存在著怎樣的技術差異?

探索之路必然面臨諸多挑戰,懷揣著疑問與思考,2004年,明博跟隨老師踏上玉米增密種植實驗之旅。然而,密植并非易事,密度提高導致植株間競爭加劇,導致株高升高、穗位升高、空稈率升高的“三高”問題凸顯,莖稈細弱易倒伏,病蟲害頻發。試驗田中70%的玉米植株倒伏,而剩余30%未倒伏植株卻如曙光,為科研團隊帶來新思路。

為了觀察植株更真實的狀態,明博團隊經常跨越數千公里外進行實地勘察。研究發現,未倒伏植株多在西北內陸高光熱地區,團隊從中解析出了玉米植株合理密度與環境條件之間的緊密關聯性,即合理密植需要因地制宜,要充分結合當地光、熱、水、氣以及土壤養分等資源稟賦條件。在這其中,種子作為基礎條件,從中優選出適合當地的高抗、高產且耐密植的品種也就成為了重中之重。

明博介紹,玉米拔節后,植株會迅速增高,導致作業機械難以進地、補肥困難。肥料有效運籌與玉米高產需求之間形成了難以調和的矛盾。面對這一難題,利用水肥一體化技術應運而生。該技術將灌溉水和肥料依據玉米不同生長階段的需求進行科學分配,借助滴灌管道把水肥精準地輸送至玉米根部。從而精準控制水、肥的投入量,在滿足玉米生長所需的同時,實現有效省肥節水、省工省力、增產高效,達成了最優化、更精準化的投放目標。

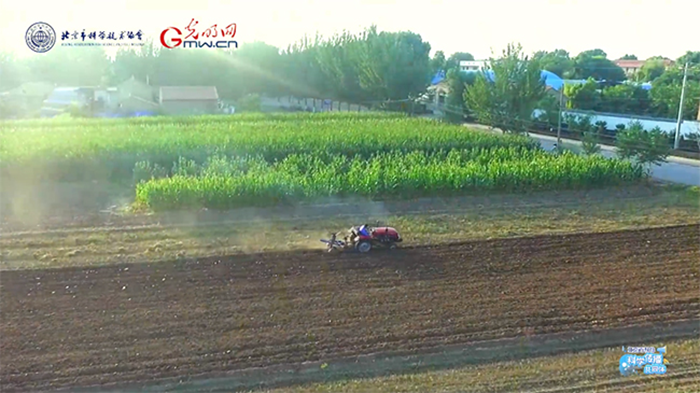

在科研團隊的不懈努力下,玉米密植精準調控技術日益完善。不斷融入了北斗導航、高質量播種、無人機植保、一噴多促等技術,集成技術綜合施策密植玉米的生長發育和抗逆能力得到了顯著增強,釋放玉米產量潛力。

2023年,密植精準調控技術在我國10省區、19個縣、163萬畝土地進行大范圍試點推廣,示范田平均畝產達791公斤,已廣泛覆蓋西北并延伸至其他主產區,2024年應用面積達4500萬畝。

這“小小的”,而又“沉甸甸”的幾行數字,是無數科研學者多年來躬耕于田間地頭的有力見證,代表我國玉米種植技術已實現彎道超車,在大面積規模化生產的高產實踐上具有領先優勢。在不同區域和年景下,技術實施區域的高產穩定性表現,足以證明玉米密植精準調控高產技術的優越性。

當前,我國有灌溉條件的地區約為2億-3億畝土地。經測算,這些土地每畝基本能增產100公斤-200公斤。未來,要擴大技術推廣面積,有力提升單產,為玉米產業需求增長奠定堅實基礎。