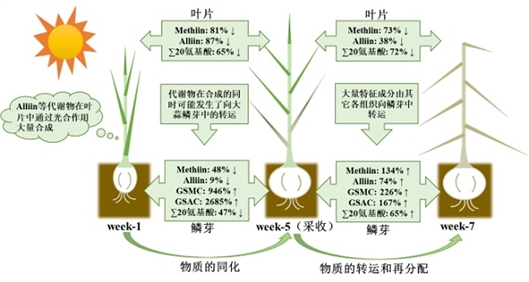

大蒜生長(zhǎng)和衰老過(guò)程中代謝物的累積、分配與轉(zhuǎn)運(yùn)示意圖 中國(guó)農(nóng)科院供圖

大蒜是一種幾乎每天都會(huì)用到的調(diào)味品,營(yíng)養(yǎng)成分豐富。這些營(yíng)養(yǎng)功能成分在大蒜的生長(zhǎng)及貯藏過(guò)程中是如何變化的?在不同品種、產(chǎn)地的大蒜之間有何差異?

近日,中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所的科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)了我國(guó)大蒜生長(zhǎng)貯藏過(guò)程中特征成分變化的規(guī)律。相關(guān)成果發(fā)表于《農(nóng)業(yè)與食品化學(xué)雜志》(Journal of Agricultural and Food Chemistry)和《食品化學(xué)》(Food Chemistry)。

延期采收有利于大蒜素積累

大蒜是重要的藥食同源植物,營(yíng)養(yǎng)成分豐富,具有抗炎殺菌等多種生理功能,除了調(diào)味用以外應(yīng)用前景非常廣泛。

“我國(guó)是全球最主要的大蒜生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó),目前大蒜種植面積和總產(chǎn)量分別占全世界的51.3%和78.8%。”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)首席、國(guó)家特色蔬菜產(chǎn)業(yè)體系崗位科學(xué)家錢(qián)永忠研究員說(shuō),大蒜的特征性營(yíng)養(yǎng)功能成分主要是其鱗莖(蒜瓣)中的含硫化合物等,其產(chǎn)生和儲(chǔ)藏規(guī)律目前尚未完全弄清楚,非常不利于大蒜的多元化深度加工利用,以及大蒜產(chǎn)業(yè)的健康快速發(fā)展。

因此,該團(tuán)隊(duì)建立現(xiàn)代組學(xué)技術(shù)開(kāi)展了相關(guān)研究。

大蒜素是大蒜中一種備受關(guān)注的功能性營(yíng)養(yǎng)成分。“適當(dāng)延期采收有助于大蒜素的累積而提高其辛辣度。”論文通訊作者邱靜告訴《中國(guó)科學(xué)報(bào)》,黑龍江阿城紫皮、山東金鄉(xiāng)白皮等3種大蒜在生長(zhǎng)后期大蒜素的含量均會(huì)快速上升。

大蒜植株生長(zhǎng)過(guò)程中,葉片等各器官在不同生長(zhǎng)階段的代謝物含量和比例均存在較大差異。例如,在大蒜鱗莖發(fā)育初期,地上植株部分大量合成蒜氨酸等營(yíng)養(yǎng)成分;當(dāng)葉片開(kāi)始萎凋時(shí),地上部分的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)迅速轉(zhuǎn)移到地下鱗莖中進(jìn)行儲(chǔ)藏,而鱗莖是主要食用部分。

論文第一作者劉平香介紹,山東秋播大蒜和黑龍江春播大蒜鱗莖中的特征成分變化規(guī)律既有相似之處,又存在顯著差異。例如,兩地大蒜中大蒜素的含量均隨著生長(zhǎng)期的延長(zhǎng)而增加,且適當(dāng)延期采收有助于大蒜素的進(jìn)一步累積,進(jìn)而提高大蒜的辛辣度。

不同的是,山東大蒜的游離氨基酸含量在生長(zhǎng)過(guò)程中呈“W”型變化,而黑龍江阿城紫皮蒜的游離氨基酸含量則呈直線(xiàn)上升趨勢(shì),在后期其含量水平遠(yuǎn)高于山東的3個(gè)大蒜品種。“因此,從游離氨基酸攝入方面考慮,可選擇阿城紫皮蒜,并通過(guò)延遲采收提高其游離氨基酸含量。”錢(qián)永忠說(shuō)。

低溫儲(chǔ)藏可保持營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)長(zhǎng)期穩(wěn)定

錢(qián)永忠介紹,他們研究發(fā)現(xiàn),大蒜采收后在低溫下長(zhǎng)期貯藏,不但貯藏時(shí)間可達(dá)9個(gè)月以上,而且可以保持大蒜鱗莖的外觀(guān)和特征成分等營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)無(wú)明顯變化。

邱靜說(shuō),大蒜鱗莖分別在常溫和低溫條件下儲(chǔ)藏290天后,其代謝物含量和比例的差異較大。

在常溫儲(chǔ)藏過(guò)程中,大蒜鱗莖代謝活動(dòng)較為旺盛。當(dāng)休眠期結(jié)束后,內(nèi)芽開(kāi)始生長(zhǎng),因此會(huì)發(fā)生與種子發(fā)芽類(lèi)似的反應(yīng),γ-谷氨酰肽類(lèi)化合物發(fā)生酶解反應(yīng),使游離氨基酸等小分子代謝物含量顯著升高。

而在冷庫(kù)貯藏條件下,大蒜代謝活動(dòng)被有效抑制,代謝物變化幅度較小。

因此,錢(qián)永忠的團(tuán)隊(duì)根據(jù)大蒜鱗莖的外觀(guān)及關(guān)鍵成分的變化提出了貯藏建議。我國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《GH/T 1194-2017 大蒜》規(guī)定,大蒜內(nèi)芽長(zhǎng)度不得超過(guò)蒜瓣長(zhǎng)度的1/3。大蒜在采收后會(huì)經(jīng)歷一個(gè)休眠期,一般在常溫下儲(chǔ)存。按照此標(biāo)準(zhǔn),鱗莖發(fā)芽前在低溫條件下可貯藏9個(gè)月以上,但是如果繼續(xù)在常溫下則只能存放約1周。

他們發(fā)現(xiàn),雖然在常溫貯藏后期大蒜失去鮮脆感,甚至出現(xiàn)發(fā)芽現(xiàn)象,但發(fā)芽后的大蒜仍然具有較高的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值,還可用于大蒜素等功能成分的提取。

不同地區(qū)不同品種應(yīng)分類(lèi)加工

“不同地區(qū)大蒜的營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)特征存在較大差異,可以據(jù)此進(jìn)行分類(lèi)加工利用。”錢(qián)永忠說(shuō),

通過(guò)分析我國(guó)6個(gè)大蒜主產(chǎn)省份共242份大蒜樣品發(fā)現(xiàn),不同產(chǎn)地大蒜中特征成分的含量水平存在較大差異,不僅包括南北差異,還存在省份間差異。

劉平香告訴《中國(guó)科學(xué)報(bào)》,黑龍江、遼寧等北方省份大蒜中,精氨酸、γ-氨基丁酸、S-烯丙基-L-半胱氨酸含量較高;河南和江蘇等南方省份大蒜中色氨酸、S-甲基-L-半胱氨酸等含量較高。其中,山東濟(jì)寧金鄉(xiāng)大蒜中的γ-氨基丁酸含量較高,適合高γ-氨基丁酸大蒜產(chǎn)品的開(kāi)發(fā);河南大蒜中8種必需游離氨基酸含量很高,山東大蒜和黑龍江大蒜中20種常見(jiàn)游離氨基酸總含量相對(duì)較高,適用于氨基酸的補(bǔ)充。

“不同品種也會(huì)影響大蒜鱗莖中各特征成分的含量水平,適用于食品加工和大蒜素膠囊等不同的食用和藥用用途。”邱靜說(shuō)。根據(jù)含硫化合物和氨基酸的含量水平,每種大蒜都各具特色,根據(jù)其營(yíng)養(yǎng)成分特征,可將其應(yīng)用于不同的食用和藥用用途。

例如,江蘇兩個(gè)大蒜品種中的大蒜素含量較高,可用于大蒜素膠囊等產(chǎn)品的開(kāi)發(fā);而河南本地小蒜綜合品質(zhì)優(yōu)良,適用于新品種的選育和開(kāi)發(fā)。

錢(qián)永忠說(shuō),該研究為大蒜的適時(shí)采收及合理儲(chǔ)藏提供了技術(shù)支撐,為我國(guó)大蒜品種的選育、深加工產(chǎn)品原料的選擇以及大蒜副產(chǎn)品的綜合開(kāi)發(fā)利用提供了科學(xué)依據(jù),從而對(duì)促進(jìn)我國(guó)大蒜產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、延長(zhǎng)大蒜產(chǎn)業(yè)鏈,進(jìn)而促進(jìn)特色蔬菜的提質(zhì)增效具有重要意義。

相關(guān)論文信息:

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125499

https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c01120

https://doi.org/10.1021/acs.jafc.0c04178