嚴根土利用晚上給貧困地區棉農進行技術培訓(央廣網發 中棉所供圖)

瘦小的個子,樸素的衣著,樸實的話語,沒事時多是沉默寡言,但一聊起棉花培育,扎實的技術、淵博的知識,促使他侃侃而談,近日,記者見到了來自中國農業科學院棉花研究所、棉花生物學國家重點實驗室的研究員嚴根土。

嚴根土,人如其名,扎根土地,苦心育種,一年行程奔波10萬公里,專注于棉花抗逆遺傳研究,只為育成一粒粒優質棉花良種。

嚴根土是在中棉所精神激勵下成長起來的年輕科學家,做事干練,精力充沛,苦心鉆研,眼睛中永遠閃爍著智慧的光芒。他身上的這種踏實勤奮、平易近人,精益求精、細致入微的科研態度,是田間地頭一位普通勞動者的精神,是大國工匠精神,更印證著中國棉花科學快速發展的堅實印記。

扎根土地堅守崗位 傳承中棉所精神

嚴根土研究棉花抗逆性狀(央廣網發 中棉所供圖)

“我是農民的孩子,如同我的名字一樣,對土地有著深厚的感情。”1992年,嚴根土從浙江農業大學畢業后,開始扎根田間地頭,從事棉花育種工作,嚴根土說:“常言道‘選擇你愛的事業,就愛你選擇的事業’,至今我堅守了這一崗位26年。”

一個南方人,初到安陽白壁小鎮,人生地不熟,再加上當時的科研和生活條件都比較艱苦,嚴根土也曾沮喪和動搖過。

而在這個中國棉花的最高研究機構里,他每天都看到自己兩位老師的身影:黃禎茂老師每天戴著草帽,挎著白布包,穿著像個普通農民,早出晚歸的在試驗田忙碌;喻樹迅院士,當時已是科研處處長,為了省五塊錢,從白壁步行回老所部,而他們培育的棉花品種中棉所16剛榮獲國家科技進步一等獎......

嚴根土頓受啟發:棉花所的成就是這些樸實、勤勞的開拓者們一步一個腳印趟出來的啊!這種中棉所精神需要有人傳承下去!

嚴根土在河南安陽選育棉花新品種(央廣網發 中棉所供圖)

剛參加工作沒有育種經驗,常常天一亮,嚴根土就拿上記載本下地,晚上披著星光回家,在地里獲取第一手數據。夏天的棉田像個大蒸籠,但為了觀察棉花的生長,常常一待就是幾個小時。也顧不得汗水濕透衣衫,經常是蹲得雙腿麻木到站不起來,晚上還要帶著各種問題請教老專家。

嚴根土記得第一次到新疆出差,剛吃過晚飯他就纏著新疆農業大學的一位老教授,探討新的育種方法,一直討論到半夜2點,凌晨,又把他叫醒,接著討論。憑著這股韌勁,20多年來,嚴根土研究了8000多份國內外育種材料,分析了從田間地頭得來的上千萬組數據,終于發明了“一種提高棉花產量和品質的育種方法”,并成功培育出中棉所44、中棉所49等一系列有突破性的棉花新品種,累計推廣面積超過8000萬畝,產生經濟社會效益150億元。該育種方法受到美國、澳大利亞、印度等同行專家的高度評價,多次邀請嚴根土去講學。

心系每一畝農田 造福萬千中棉農民

嚴根土考察美國棉花品種(央廣網發 中棉所供圖)

嚴根土對工作的認真嚴謹在棉花研究所里是出了名的。你隨便拿一粒種子,他都能說出這粒種子的親代是什么樣子的。當記者問起這么多年來成績的取得靠的是什么時,嚴根土果斷地說:“認真!不管做什么工作,最重要的一點就是認真。”

記者采訪中了解到,每年5月底至6月初,這個季節正是農民點種玉米的時候,為了鑒定是否為轉基因抗蟲棉,嚴根土每天要蹲在地里挨個給剛剛出芽的棉花葉片涂卡那霉素。他一手小心地托著葉片,一手拿蘸了藥的棉簽給葉子上藥,像母親呵護著懷抱中的嬰兒一般,蹲下、抹藥、后退,再蹲下、抹藥、后退……80畝棉田嚴根土都要自己來涂,而且要重復兩遍,每天都累得直不起腰,晚上更是疼得睡不著覺。

試驗中他總是強調謹慎,這位豫北唯一一位被聘為河南省棉花遺傳育種的崗位專家,從來不放過有任何瑕疵的種子。對于這種“較真兒”的態度,嚴根土坦言:“幾十畝的試驗田中,幾棵棉株有缺陷看上去不顯眼,可是如果我們不謹慎,一旦把帶有瑕疵的種子要播撒到幾萬畝的農田中,那就會產生不可忽視的損失。我們辛苦一點、精細一點,后面的種業公司就會輕松一點,農民的種植就會容易一點。”

嚴根土與美國育種家交流(央廣網發 中棉所供圖)

如今,他先后培育棉花新品種10個,獲植物品種權5項,新品種累計推廣面積超過8000萬畝,新增經濟社會效益高達150億元。

榮譽、鮮花、掌聲之外,這位育種專家更看重的是種棉農民的肯定,黃土地里老百姓的認可。那年冬天,內黃縣的鄉親們選出60多名代表,合租了一輛公交車來到中棉所大門口,他們對門衛說:“今年我們種植中棉所44獲得了大豐收,只想看一眼這個品種的育種者,并對他說聲謝謝”。此后,嚴根土和內黃棉農結下了深厚友誼,一直在幫助他們提高棉花種植技術。

一年奔波10萬公里 讓中國棉花花開中亞

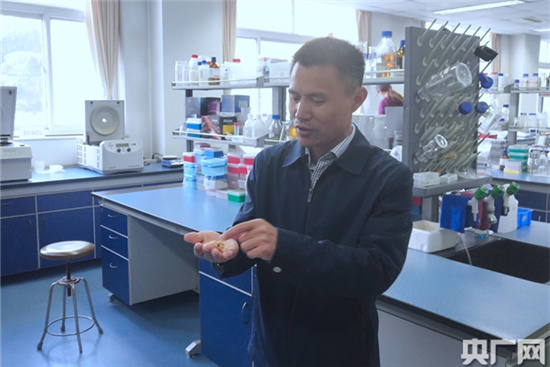

嚴根土在實驗室(央廣網記者 汪寧 攝)

搞棉花抗逆育種需要到偏遠的鹽堿、干旱地區去做實驗。嚴根土所在的團隊在全國各典型生態區域布置了18個試驗點。他一年的行程將近10萬公里。3月份海南收獲種子,4月各試驗點播種,5月調查出苗期,6月枯萎病,7月開花期,8月黃萎病。特別是9至10月份到各個試驗點去選種,經常是白天下地選種,夜里趕路。去新疆選種更是艱苦,從安陽坐火車到烏魯木齊,然后再轉車到南疆,在南疆3個選種點之間奔波,來回需要將近半個月的時間。在車上還不敢睡覺,因為好不容易大包小包扛上車的是一年的試驗成果,不敢有絲毫閃失。

一份汗水一份收獲。嚴根土和團隊培育的棉花品種遍及我國三大棉區,還種到了國外。中棉所49在新疆已連續推廣應用13年,目前仍是主栽品種,推廣面積占當年全國總棉花種植面積的15.5%,推動了我國主產棉區品種的更新換代。中棉所44是中棉所第一個通過國外審定的棉花品種,2017年中棉所59又通過了吉爾吉斯斯坦國家審定。這對推進我國農業“走出去”、構建中亞國際棉花產業聚集帶具有一定的意義。

嚴根土在中棉所棉花培育基地(央廣網記者 汪寧 攝)

談到近幾年的所想所感,嚴根土說起了2015年他去美國參加的棉花育種考察會。“我感觸最深的是國外的專家對生態環境保護非常重視,每一個科研環節他們都把生態環境放在第一位,怎么減少化肥和農藥的投入就怎么做,這很值得我學習。所以回來以后,我也帶領團隊朝著減少對環境的破壞這方面努力,盡量做到既能保證棉花產量又可以保護環境。”

在取得了這么多突出成就后,嚴根土還一直保持中棉所普通研究員的身份,從未改變。作為嚴根土的同事,中棉所副研究員王寧說:“嚴老師態度嚴謹,從一而終,我能深深感受到他對棉花的摯愛。26年堅持在科研一線,從地里來到地里去,保持初心,這樣的堅持讓人感動,想不成為專家都難。”

而嚴根土卻說:“我只是做了本職工作而已,我還會再接再厲,繼續為我國棉花育種、規范化種植盡微薄之力。”

“如果是跟人聊技術說工作,聊一夜我都不累;如果讓我坐那兒吃飯喝酒閑聊,坐不了一小時我都覺得累。”嚴根土說,自己不喜歡瞎聊,把時間精力放在有意義的工作和事業上,做出成果,推動科技進步,讓更多的人受益,才算活出了生命價值、不辜負國家對自己的培養。

科技引領未來,創新永無止境,嚴根土表示,將始終保持積極向上的精神狀態,將老專家開創的中棉所精神傳承下去!