麥瘟病是小麥的致命病害,如何更快、更有效地檢測出麥瘟病的病原,是麥瘟病防治的關鍵。近日,我國科學家與多國科學家聯合,開發出檢測田間麥瘟病發生的新方法,該方法不依賴實驗室PCR儀等專業設備,實現了麥瘟病的田間快速核酸檢測。

據康厚祥副研究員介紹,麥瘟病病原為稻瘟菌的小麥致病型,也稱麥瘟菌。麥瘟菌菌絲、孢子的外觀形態與水稻稻瘟菌完全一致,兩者基因組DNA序列整體一致性也超過99%。然而,麥瘟菌對小麥的整體侵染能力比水稻稻瘟菌對水稻的侵染能力更強,且麥瘟菌廣泛對嘧菌酯、醚菌酯等QoI類殺菌劑具有較強的抗藥性和耐藥性。

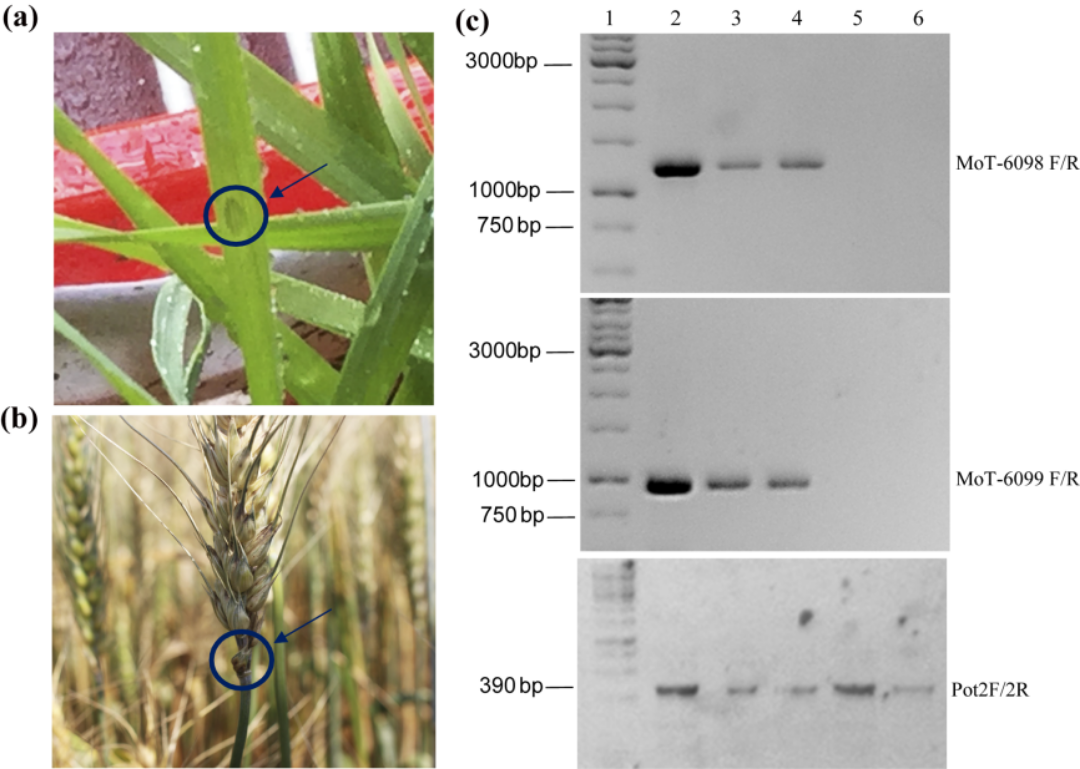

用特異性引物可準確檢測麥病侵染。中國農科院供圖

1985年,麥瘟病首次在南美洲暴發,該病發生嚴重時,可造成高達100%的小麥產量損失。2016年,麥瘟病進入南亞孟加拉國并暴發,給當地小麥生產造成毀滅性打擊。

麥瘟病進入亞洲后,其菌絲或孢子隨氣流、種子等媒介進入我國的風險進一步增加。因此,開發出準確的麥瘟菌檢測技術對準確監測預警、及時阻斷其可能的入侵具有重要意義。

此次,中國農業科學院植物保護研究所作物有害生物功能基因組研究創新團隊與俄亥俄州立大學、孟加拉國謝赫穆吉布拉赫曼農業大學、巴西圣卡洛斯聯邦大學和美國農業部合作。

據介紹,科學家們從田間分離出麥瘟菌,并對其中兩個菌株進行了全基因組測序和序列分析;通過與已公布的大量稻瘟基因組,進行比較基因組學分析,并找出了麥瘟菌特異的DNA序列。隨后開發出了田間快速檢測方法,并在孟加拉國進行測試。

康厚祥介紹,對麥瘟病的病原檢測,傳統方法在麥瘟菌侵染后第4天才能被檢測到,而新方法在侵染后第2天便能準確檢測到麥瘟菌侵染,表現出更高的靈敏度。同時,新方法還能明確區分種內不同致病型,表現出較高的準確性和特異性。

該研究得到中國農科院科技創新工程等資助。相關研究成果在線發表在《工程院院刊(Engineering)》上。