近日,中國農業科學院植物保護研究所抗蟲功能基因研究與利用創新團隊闡明了二氧化碳作為關鍵化學信號調控棉鈴蟲產卵行為的分子和神經機制,揭示了大氣二氧化碳濃度上升可能對生態與農業可持續發展帶來重大影響。相關成果發表在《國家科學評論(National Science Review)》。

昆蟲對二氧化碳濃度變化異常敏感,多種昆蟲已進化出特定的味覺受體來感知二氧化碳濃度變化,然而二氧化碳如何調控昆蟲產卵行為尚未明確。

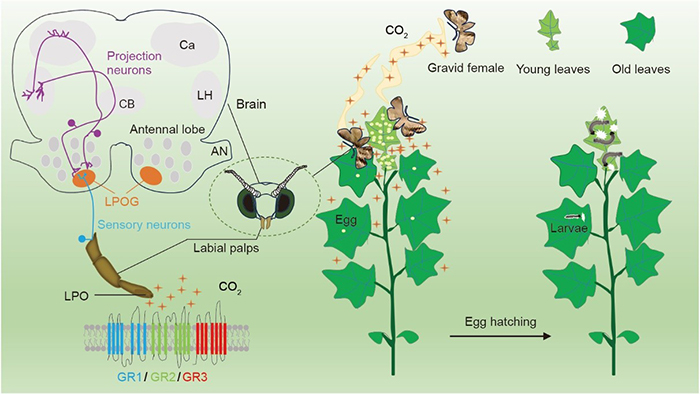

該研究發現,棉鈴蟲利用植物釋放的二氧化碳濃度定位產卵位點,優先選擇二氧化碳濃度較高的嫩葉產卵以提升后代適應性。但大氣二氧化碳升高將掩蔽葉片間信號差異,引發產卵紊亂。下唇須中特異性表達的三個味覺受體共同介導了棉鈴蟲對二氧化碳的感知,受體激活引起的外周信號投射至觸角葉,進一步傳遞至大腦的高級神經中樞,引起二氧化碳響應行為。敲除任一受體都會導致棉鈴蟲喪失二氧化碳感知能力,進而破環其根據二氧化碳濃度選擇最優產卵位點的行為策略。該研究揭示了二氧化碳在昆蟲繁殖中的生態學意義,為氣候變暖下害蟲防控提供了新靶點。

該研究得到國家自然科學基金、中國農業科學院科技創新工程等項目的資助。(通訊員:郭建英)

論文鏈接:

https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf270