近日,中國農業科學院作物科學研究所毛龍研究團隊與四川農業大學和諾禾致源生物信息公司合作,以新合成六倍體為材料,以系統翔實的數據揭示了不同倍性物種非對等雜交導致雜種優勢形成的分子基礎,為作物雜種優勢形成機理提供了重要的證據。相關研究成果發表在最新一期的國際植物類頂尖雜志《植物細胞(The Plant Cell)》上。

作物雜種優勢在生產上有著廣泛的應用,但是對于它的形成機理依不同的研究體系而各不相同,迄今未能在理論上形成廣泛接受的統一認知,更缺乏直接的實驗證據。異源多倍體,如六倍體小麥,它的形成包括近緣物種間雜交和染色體加倍,從而把雜種優勢固定在其中。利用多倍體形成過程來研究雜種優勢的形成機理是目前國際上該領域的前沿課題。

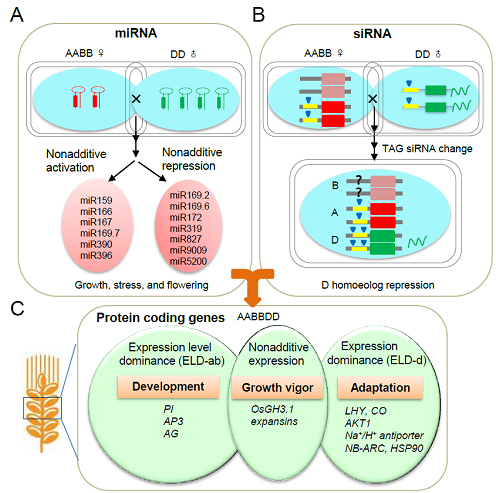

毛龍研究團隊用四倍體硬粒小麥Triticum turgidum (AABB)和二倍體粗山羊草Aegilops tauschii (DD)作為親本進行雜交并經染色體加倍獲得新合成的異源六倍體小麥。這種合成小麥在生長優勢和適應性等方面均超過其親本。該團隊進而利用小麥A和D基因組序列草圖,通過RNA-seq和小分子RNA高通量測序技術,分析了一套新合成異源六倍體小麥4個連續世代及其親本在幼苗、抽穗期和籽粒發育早期等3個階段的基因和小分子RNA表達譜,發現合成六倍體小麥3個發育階段的非加性表達蛋白質編碼基因數目非常有限,并表現為抽穗期非加性表達基因與細胞生長顯著關聯。

更為重要的是,與非加性表達基因不同,親本表達顯性基因在子代差異基因中占有相當比例,并表現出四倍體親本表達顯性基因主要貢獻于六倍體小麥發育和二倍體親本表達顯性基因主要貢獻于六倍體小麥適應性的基因組亞功能化現象。這種在小麥多倍化過程中與雜種優勢有關基因表達的新特點為研究領域首次報道。此外,靶向抗逆、抗病、開花等重要生物學過程的miRNA均表現為非加性表達,并很可能參與了親本表達顯性基因的表達調控。這項發現為植物多倍化雜種優勢的形成提供了重要理論啟示和借鑒作用,為進一步在新合成異源六倍體小麥中快速篩選親本優異基因提供了新策略。(通訊員 衛斐)