6月24日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院植物保護(hù)研究所鼠害研究課題組揭示布氏田鼠(Lasiopodomys brandtii)繁殖調(diào)控分子機(jī)制。該研究結(jié)果是目前關(guān)于季節(jié)性繁殖調(diào)控分子機(jī)制的第一份來自野生嚙齒動物種群的證據(jù),首次驗證了下丘腦中關(guān)鍵基因在野生嚙齒動物季節(jié)性繁殖中的調(diào)控作用,闡明了布氏田鼠年齡依賴的繁殖策略及分子調(diào)控機(jī)制,并為布氏田鼠不育控制的進(jìn)一步研究提供了思路。相關(guān)研究成果在線發(fā)表在《分子生態(tài)(Molecular Ecology)》上。

據(jù)科研人員介紹,短孕期、多胎仔、快成熟是鼠類暴發(fā)成災(zāi)的基礎(chǔ),因此對于鼠類繁殖調(diào)控的研究一直是鼠害控制領(lǐng)域的熱點問題。布氏田鼠是我國內(nèi)蒙草原地區(qū)主要害鼠之一,主要分布于錫林郭勒和呼倫貝爾兩大草原區(qū)。上世紀(jì)80年代至本世紀(jì)初,布氏田鼠曾經(jīng)大面積暴發(fā),嚴(yán)重破壞了草原植被。有趣的是,野生布氏田鼠具有極規(guī)律的季節(jié)性繁殖特點,即每年在冬末春初集體同步進(jìn)入繁殖狀態(tài),而夏末秋初繁殖活動完全停止。那么,環(huán)境因子是否可以調(diào)控布氏田鼠繁殖行為的季節(jié)性啟動和停止呢?如果可以,又是通過什么內(nèi)在機(jī)制在作用呢?

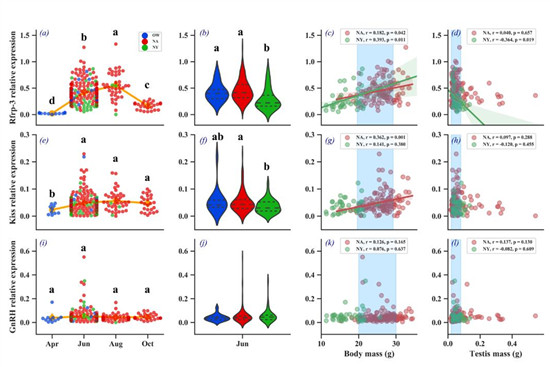

該團(tuán)隊通過連續(xù)監(jiān)測雄鼠性腺活性,發(fā)現(xiàn)成年雄鼠睪丸在夏至點前后最大,此時白晝最長;同時,下丘腦中二型脫碘酶基因(Dio2)的表達(dá)量也最高,而三型脫碘酶基因(Dio3)的表達(dá)量最低。另外,2個繁殖調(diào)控關(guān)鍵基因(Rfrp-3、Kiss-1)也表現(xiàn)出了明顯的季節(jié)變化、年齡差異,以及與白晝時長的顯著相關(guān)。根據(jù)這些結(jié)果,該研究認(rèn)為布氏田鼠通過眼睛感知白晝信息,再轉(zhuǎn)換為下丘腦中的Dio2/3基因的表達(dá)量,從而解析季節(jié)信號,再通過關(guān)鍵基因的協(xié)同作用而控制著性腺的季節(jié)與年齡特征。不同年齡的雄鼠也受這些基因調(diào)控而呈現(xiàn)出不同的繁殖策略:越冬雄鼠可以在繁殖期內(nèi)保持繁殖活性,幾乎壟斷了絕大部分繁殖權(quán);而生于春季的雄鼠性腺發(fā)育后又快速萎縮,可能小概率繁殖后代;而生于夏秋季的雄鼠性腺發(fā)育一出生就被完全抑制,只能等來年繁殖。

該研究得到國家自然科學(xué)基金面上項目和國家“973”項目的資助。

原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.15161