近日,中國農業科學院作物科學研究所小麥基因資源發掘與利用創新團隊研究揭示了 TaMOR 基因調節小麥次生根起始的分子機制,并開發分子標記,確定了其與株高、根干重相關的優異單倍型,明晰了不同單倍型根干重差異的分子機理。12月10日,相關研究在《植物生物技術雜志( Plant Biotechnology Journal )》上發表。

據景蕊蓮研究員介紹,優化根系結構有利于增強水分和養分的利用效率,提高作物耐逆性和產量。然而由于小麥的須根系深埋于地下,缺乏便捷高效的田間根系鑒定方法,目前相關研究較為滯后。次生根是須根系作物根系的重要組成部分,鑒定小麥次生根發育相關基因并解析其分子機制,挖掘其在育種改良中的應用潛力,對于增強小麥耐逆性、提高小麥產量具有重要意義。

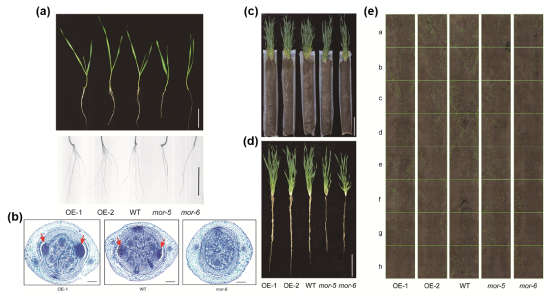

該團隊構建了 TaMOR 過表達和CRISPR/Cas9基因編輯純合小麥材料,通過幼苗期和拔節期根系表型鑒定及根基部的切片觀察,發現 TaMOR 對小麥次生根的起始具有決定性作用。進一步研究發現,TaMOR調節已知根系發育相關基因及生長素信號、代謝和運輸基因的表達,并與生長素應答因子ARF5互作,激活生長素運輸基因表達。此外,對 TaMOR 的序列多態性分析顯示, TaMOR-B 啟動子區一個159 bp的MITE插入與灌漿期根干重和多種環境下的株高顯著相關,深入解析發現該MITE的插入導致附近區域DNA高度甲基化和 TaMOR-B 表達量的下降,從而使根數目和根干重降低。該研究不僅為解析小麥根系發育的分子機制提供了新的思路,還為小麥根系結構的遺傳改良提供理論基礎和優異基因資源。

該研究得到國家重點研發計劃等項目資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1111/pbi.13765