3月7日,中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院

草原研究所侯向陽研究員主持的國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目“我國北方草原區(qū)氣候變化適應(yīng)性評價(jià)及其管理對策研究”通過了結(jié)題驗(yàn)收。

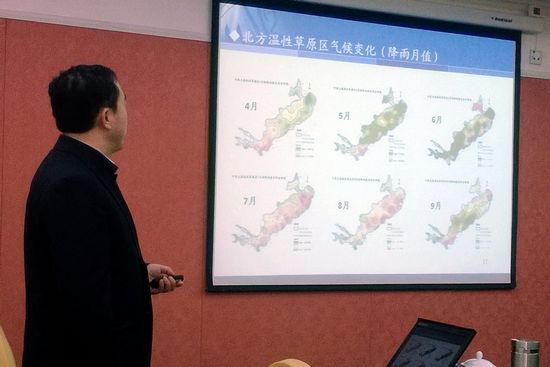

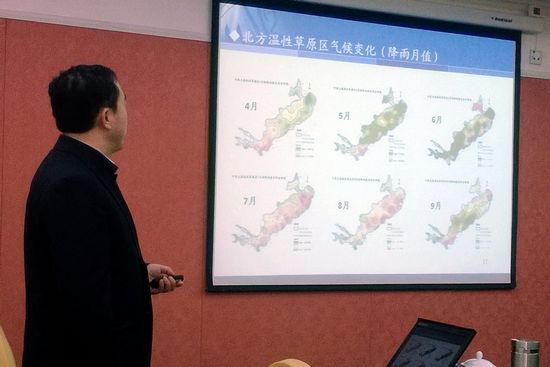

侯向陽研究員做項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收匯報(bào)

據(jù)侯向陽介紹,該項(xiàng)目于2009年批準(zhǔn)立項(xiàng),2010年正式啟動,是內(nèi)蒙古自治區(qū)第一個獲得資助的國家自然科學(xué)基金管理科學(xué)領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目。40多名科研人員圍繞生態(tài)環(huán)境脆弱、經(jīng)濟(jì)社會相對落后的北方草原區(qū)的氣候變化影響與適應(yīng)等問題,從區(qū)域、縣域和牧戶等多層次入手開展研究,取得了一系列突出進(jìn)展。

科研人員分析了近50年的高密度氣象資料、遙感和植被監(jiān)測數(shù)據(jù)以及百年樹木年輪,結(jié)果表明北方草原區(qū)總體呈“暖旱化”趨勢,在趨旱氣候影響下草地生產(chǎn)力持續(xù)降低,荒漠草原自然生態(tài)系統(tǒng)受氣候影響最為敏感脆弱,隨著資源生態(tài)條件的好轉(zhuǎn),典型草原和草甸草原的氣候變化脆弱性相對較低。近30年來,由于社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,縣域氣候變化脆弱性呈明顯降低趨勢,在空間分布上同自然生態(tài)系統(tǒng)氣候變化脆弱性的格局相似,分布于荒漠草原的旗縣脆弱性明顯高于典型草原和草甸草原。牧戶是受氣候變化影響最直接的受體和最積極的應(yīng)對者,雖然從數(shù)據(jù)分析來看溫度變化較降雨變化更顯著,但是牧民對氣候變化多認(rèn)知為“降雨明顯減少”,這種偏差應(yīng)歸因于“草地退化主要是降雨減少所致”的牧民認(rèn)知模式與感知結(jié)果。研究還首次提出了牧戶“心理載畜率”概念,它是牧民對草地可承載家畜數(shù)量的經(jīng)驗(yàn)判斷,影響著草畜平衡的宏觀調(diào)控,且不容易改變。在大量數(shù)據(jù)與案例分析的基礎(chǔ)上,研究提出應(yīng)該不斷增強(qiáng)牧民對氣候變化的認(rèn)識,引導(dǎo)和鼓勵牧民提高飼草料儲備,加大國家和地方對草地的直接投入,科學(xué)引導(dǎo)牧戶分布式、自適應(yīng)式和合作式主動減畜,制定出較為全面系統(tǒng)和完備的中長期氣候變化適應(yīng)策略與突發(fā)事件應(yīng)對預(yù)案等草原區(qū)氣候變化適應(yīng)性管理對策與建議。

目前,科研人員先后在《美國科學(xué)院院報(bào)》(PNAS)、《草地學(xué)報(bào)(澳大利亞)》(The Rangeland Journal)、《中國農(nóng)業(yè)科學(xué)(英文版)》(Journal of Integrative Agriculture)、《生態(tài)學(xué)報(bào)》、《中國農(nóng)業(yè)科學(xué)》、《草業(yè)學(xué)報(bào)》、《地理研究》、《應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào)》、《中國草地學(xué)報(bào)》等國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文53篇,在科學(xué)出版社、中國農(nóng)業(yè)出版社、內(nèi)蒙古大學(xué)出版社等出版著作3部,培養(yǎng)了一批重要學(xué)術(shù)骨干,提高了團(tuán)隊(duì)的基礎(chǔ)研究水平,擴(kuò)大了

草原所在該研究領(lǐng)域的影響力。(通訊員 戴雅婷)