1月8日,2015年度國家科學技術獎勵大會在人民大會堂舉行。以中國農業科學院及所屬單位為第一完成單位的6項成果榮獲國家科學技術獎勵,其中國家技術發明獎二等獎2項,國家科技進步獎二等獎4項。

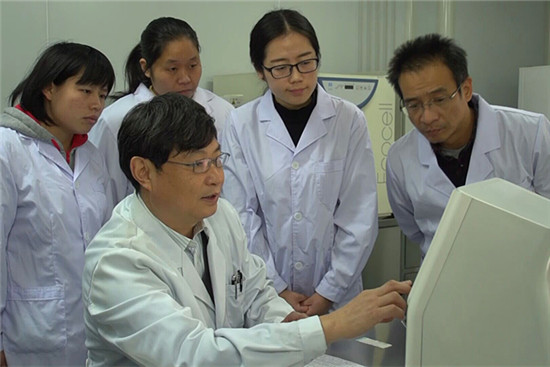

油料作物研究所李培武研究員主持完成的“農產品黃曲霉毒素靶向抗體創制與高靈敏檢測技術”,

南京農業機械化研究所胡志超研究員主持完成的“花生收獲機械化關鍵技術與裝備”等2項成果分別榮獲國家技術發明二等獎。

作物科學研究所何中虎研究員主持完成的“CIMMYT小麥引進、研究與創新利用”、趙明研究員主持完成的“玉米冠層耕層優化高產技術體系研究與應用”、李少昆研究員主持完成的“玉米田間種植手冊與掛圖”(科普類)和

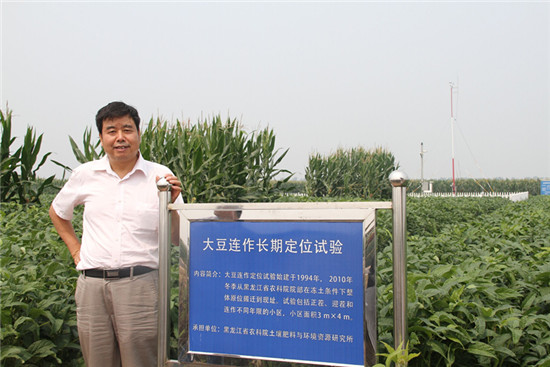

農業資源與農業區劃研究所徐明崗研究員主持完成的“主要糧食產區農田土壤有機質演變與提升綜合技術及應用”等4項成果分別榮獲國家科技進步獎二等獎。

李培武研究員率領科研團隊發現了黃曲霉毒素分子免疫活性位點及對抗體親和力的靶向誘導效應,創制出了單克隆抗體、基因重組抗體和納米抗體等系列高靈敏、高特異性抗體,研制出系統配套的檢測技術與產品,構建了從抗體質量到檢測技術和污染控制的配套標準體系,攻克了黃曲霉毒素現場高靈敏檢測的世界性難題。

胡志超研究員率領科研團隊先后突破了摘果、起秧、清選等花生機收作業長期存在的技術瓶頸,創制出多種高效、適用、經濟性好的花生聯合收獲設備。產品投放市場后多次被農業部列為主推技術,現已成為我國花生收獲機械市場主導產品,市場覆蓋率約30%,并出口印度、越南等國。在解決我國花生生產急需、引領行業技術創新、保障國內油料供給中發揮了重要作用。

何中虎研究員率領團隊歷時25年,引進篩選出18165份優異資源,極大豐富了我國種質庫中引進小麥品種。創立了分子標記與常規育種相結合的兼抗型成株抗性育種新方法,為解決品種抗病性頻繁喪失提供了新思路和新方法。利用引進種質和創制的骨干親本育成28個高產抗病優質廣適新品種,其中多個成為所在省主栽品種。

趙明研究員率領研究團隊圍繞著密植高產挖潛,構建了玉米冠層耕層協調優化理論體系,創新了“三改”深松、“三抗”化控及“三調”密植等關鍵技術,充分發揮關鍵技術的集成效應,創新了多種密植高產高效技術模式,有效的解決了密植倒伏、早衰等生產問題。

徐明崗研究員率領團隊探明了我國主要糧食產區農田土壤有機質的演變規律,揭示了土壤有機質提升與作物高產穩產的定量耦合關系。針對農田土壤有機質提升的主要限制因素,創建了有機質提升的關鍵技術,構建了13種具有區域特性的有機質提升主要技術模式,土壤有機質提升與增產效果顯著,有效促進了秸稈等廢棄物資源的高效利用。

李少昆研究員牽頭編著的“玉米田間種植系列手冊與掛圖”,充分考慮種植戶的接受習慣和水平,準確把握國內外玉米產業發展方向和區域生產特點,以生動靈活的表現形式,向種植戶推廣現代玉米生產新理念、新技術,推動了我國現代玉米生產理念與技術的普及,社會、生態和經濟效益顯著,截至2014年12月,手冊重印21次,合計出版91萬冊;掛圖重印16次,合計出版165.4萬張,已推廣應用至我國所有玉米產區。

此外,以中國農科院及所屬機構作為參與單位還獲得多項國家科學技術獎。

生物技術研究所參與完成的“高產穩產棉花品種魯棉研28號選育與應用”,

油料作物研究所參與完成的“甘藍型黃籽油菜遺傳機理與新品種選育”,

飼料研究所參與完成的“榮昌豬品種資源保護與開發利用”,

植物保護研究所和

蔬菜花卉研究所共同參與完成的“生物靶標導向的農藥高效減量使用關鍵技術與應用”,以及

農田灌溉研究所參與完成的“精量滴灌關鍵技術與產品研發及應用”、“新型低能耗多功能節水灌溉裝備關鍵技術研究與應用”等6項成果,分別獲得了國家科技進步二等獎。