近日,中國農業科學院農業資源與農業區劃研究所農業資源利用與區劃創新團隊通過調查研究與模型分析,揭示了種養結合模式下奶牛場的溫室氣體減排潛力,對促進我國奶牛養殖業低碳生產和高質量發展具有重要現實意義。相關研究成果發表在《清潔生產雜志(Journal of Cleaner Production)》上。

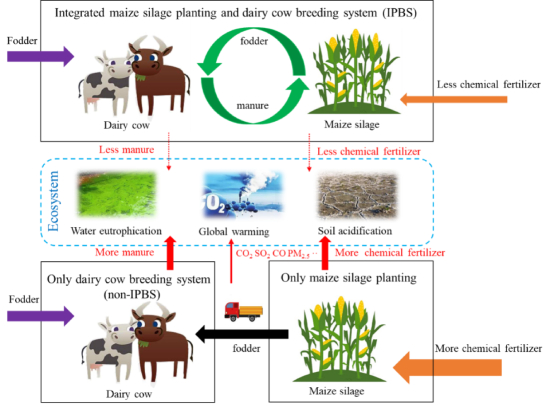

據團隊首席尹昌斌研究員介紹,奶牛養殖所帶來的資源環境問題日益受到重視,青貯玉米種植與奶牛養殖一體化模式(IPBS)可實現養殖場內糞便、秸稈和青貯玉米的循環利用,減少種植環節中化肥使用,降低飼料和糞便運輸能耗,是一種可持續的生產模式。然而,該模式的定量環境影響及其緩解潛力尚不清楚。

研究團隊以山東省、黑龍江省奶牛場的調查數據為基礎,運用生命周期分析(LCA)、最小二乘線性回歸模型(OLS)、情景分析等方法,對種養結合模式(IPBS)和非種養結合模式(non-IPBS)在原奶生產過程中的溫室氣體排放、土壤酸化、水體富營養化、能源消耗、水消耗、土地占用等環境績效進行評估。研究發現,與non-IPBS相比,IPBS在養殖過程中能明顯降低溫室氣體排放(14%)、土壤酸化(10%)、水體富營養化(18%)、能源消耗(10%)、水消耗(8%)和土地占用(13%)等。當我國約有81%的奶牛場可采用IPBS時,奶牛養殖的溫室氣體排放將比目前減少約21%,前提條件是需要約200萬公頃農田用于玉米青貯種植。短期來看,可通過增加奶牛場玉米青貯飼料種植面積的策略來減輕原奶生產的環境影響;長期來看,可通過技術進步以提高奶牛單產和青貯玉米單產實現持續降低原奶生產的環境影響。

該研究得到國家社會科學基金重大項目的資助。(通訊員 金云翔)