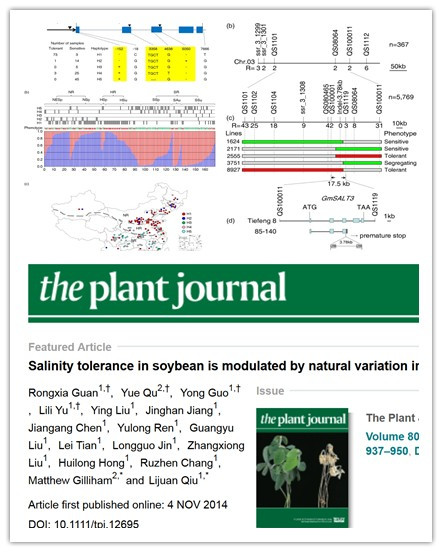

近日,中國農業科學院作物科學研究所邱麗娟研究員率領的大豆基因資源研究團隊在大豆耐鹽基因挖掘研究中取得重要進展。相關研究成果以專題文章發表于最新一期《植物學雜志(The Plant Journal)》上。論文第一作者為關榮霞博士,邱麗娟博士和馬修•格里漢姆(Matthew Gilliham)博士為通訊作者。

土壤鹽漬化是世界農業面臨的一個重要問題,未來35年全球受鹽漬化影響的土壤面積可能會加倍,而多數作物栽培品種屬于鹽敏感品種,在鹽漬化條件下可導致作物大幅度減產。在耕地面積難以有效增加的情況下,通過培育耐鹽品種應對環境脅迫是提高作物產量和解決糧食安全的有效途徑。

上世紀60年代美國科學家已經發現栽培大豆的耐鹽性由一對顯性基因控制。近10年美國、日本和韓國科學家陸續報道在栽培和野生大豆3號染色體一個保守區間發現與大豆耐鹽性相關的主效QTL,但一直未能圖位克隆該基因。

邱麗娟團隊與澳大利亞阿德萊德大學科學家馬修•格里漢姆研究小組合作,通過10多年的堅持不懈研究,建立了大豆耐鹽性鑒定技術體系,開展了大豆耐鹽基因資源鑒定和相關基因定位研究,最終通過圖位克隆獲得了栽培大豆“鐵豐8號”的耐鹽基因GmSALT3。該基因編碼一個定位于內質網的離子轉運蛋白。近等基因系的嫁接試驗表明,該基因在根/下胚軸中控制鈉離子在地上部的積累。鹽敏感親本85-140基因組中由于一個反轉錄轉座子的插入導致基因功能的喪失。通過對微核心種質和野生大豆中該基因的編碼序列分析,發現GmSALT3基因至少存在9種不同的單倍型(基因編碼區變異類型),栽培大豆和野生大豆中分別有5種和8種不同的單倍型,其中只有鐵豐8號類型(H1)和來自野生大豆的H7單倍型的為耐鹽相關單倍型,其他7種為鹽敏感相關單倍型。耐鹽單倍型(H1)的分布與我國鹽堿地的分布相吻合,并且在馴化過程中受到嚴格的選擇。基因啟動子區分析發現,H1和H7單倍型的序列高度相似,而除H2(敏感品種85-140類型)外的敏感單倍型在啟動子區均有148bp或150bp的片段插入,H2類型第三外顯子有3.8kb反轉錄轉座子的插入,使得可以通過兩個標記有效區分敏感單倍型與耐鹽單倍型。

該研究明確了栽培和野生大豆中耐鹽基因的變異類型,不僅為耐鹽資源的標記輔助篩選提供了高效鑒別標記,也為進一步闡明大豆耐鹽機理奠定了基礎。(通訊員 衛斐)

TPJ雜志為封面文章提供一個月免費下載:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/tpj.12695/abstract