座談會(huì)上,陳萌山指出,近年來(lái)我國(guó)植物油需求呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而植物油產(chǎn)量則維持在相對(duì)穩(wěn)定的水平,供需缺口逐年增大,導(dǎo)致我國(guó)油料和植物油進(jìn)口劇增,對(duì)國(guó)外的依存度迅速上升,安全隱患日益嚴(yán)重。在發(fā)展油料生產(chǎn)、確保國(guó)家植物油供給安全的進(jìn)程中,油菜最有條件擴(kuò)大生產(chǎn)、增加產(chǎn)量。為落實(shí)農(nóng)業(yè)部全國(guó)糧食高產(chǎn)創(chuàng)建及增產(chǎn)模式攻關(guān)的總體部署,中國(guó)農(nóng)科院于2013年啟動(dòng)實(shí)施了作物優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)綜合技術(shù)集成與高效生產(chǎn)模式研究計(jì)劃,并把油菜與玉米、水稻、小麥等糧食作物一起,納入增產(chǎn)增效模式研究,通過(guò)與全國(guó)農(nóng)業(yè)科研、推廣單位大聯(lián)合、大協(xié)作,構(gòu)建一系列成熟配套的支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的綜合技術(shù)生產(chǎn)模式,為農(nóng)業(yè)部“兩個(gè)千方百計(jì)、兩個(gè)努力確保、兩個(gè)持續(xù)提高”的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)提供科技支撐。

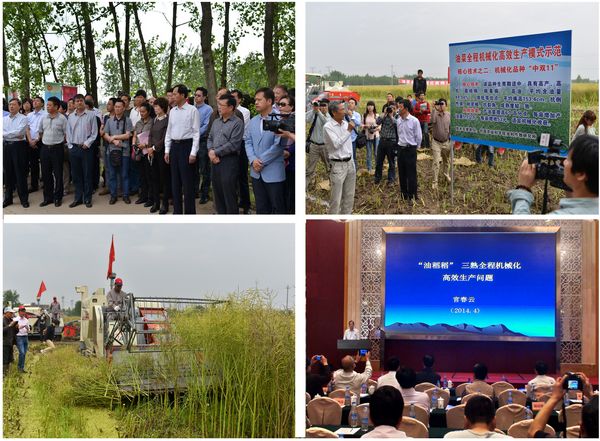

項(xiàng)目技術(shù)總負(fù)責(zé)人、國(guó)家油菜產(chǎn)業(yè)體系首席科學(xué)家、中國(guó)農(nóng)科院油料所所長(zhǎng)王漢中研究員介紹說(shuō),針對(duì)機(jī)械化程度低導(dǎo)致生產(chǎn)效益低、農(nóng)民種植積極性不高、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的制約瓶頸,油料所聯(lián)合全國(guó)油菜科研優(yōu)勢(shì)單位,圍繞“高產(chǎn)、高抗、高效”目標(biāo),通過(guò)對(duì)國(guó)家油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系、國(guó)家科技支撐計(jì)劃、國(guó)家863計(jì)劃等研究項(xiàng)目獲得的成果進(jìn)行集成和中試熟化,形成了融合9項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)于一體的油菜全程機(jī)械化高效生產(chǎn)模式,并在湖北、湖南和江西等油菜主產(chǎn)區(qū)建立了5個(gè)核心示范區(qū)達(dá)千畝以上的基地。

專(zhuān)家為油農(nóng)算了一筆賬:傳統(tǒng)油菜生產(chǎn)(人工直播種植)種子、農(nóng)藥、肥料等物化成本每畝約185元,人工成本(10個(gè)工)每畝約800元,每畝生產(chǎn)成本合計(jì)985元;按傳統(tǒng)生產(chǎn)高產(chǎn)水平畝產(chǎn)180公斤、每公斤菜籽5元計(jì)算,每畝收入900元/畝;對(duì)照成本,農(nóng)民每畝虧損85元。而采用全程機(jī)械化高效生產(chǎn)模式后,菜籽實(shí)際畝產(chǎn)可達(dá)210公斤,按收購(gòu)價(jià)每公斤5.5元(中雙11號(hào)菜籽含油量達(dá)49%,其收購(gòu)價(jià)格可比一般品種高10%以上)計(jì)算,每畝種植收入1155元。扣除機(jī)械、種子、農(nóng)藥、肥料等物化成本每畝約425元、人工投入每畝60元(清溝排漬),每畝純收益670元左右,比傳統(tǒng)種植方式增加收益約755元,實(shí)現(xiàn)了“兩高雙增生產(chǎn)”(提高單產(chǎn)、提高效益和效率,增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、增加農(nóng)民的種植積極性)。

與會(huì)專(zhuān)家還圍繞油菜全程機(jī)械化高效生產(chǎn)的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了交流研討。大家認(rèn)為,油菜全程機(jī)械化高效生產(chǎn)模式實(shí)現(xiàn)了“兩高雙增生產(chǎn)、輕松快樂(lè)種田”,將使勞力繁重、效益低下的傳統(tǒng)油菜種植方式告別歷史,開(kāi)啟了我國(guó)油菜生產(chǎn)方式變革之門(mén),將促進(jìn)油菜生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)“三高”(高產(chǎn)、高抗、高效)、“五化”(機(jī)械化、輕簡(jiǎn)化、集成化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化),從而大幅提高我國(guó)油菜生產(chǎn)水平,增強(qiáng)食用油自給能力。

就下一步油菜增產(chǎn)增效模式研究與推廣工作,陳萌山要求,要重點(diǎn)針對(duì)目前制約油菜生產(chǎn)發(fā)展的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題,繼續(xù)深化油菜增產(chǎn)增效模式研究。更好地引領(lǐng)和服務(wù)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一要加快推進(jìn)集成研究。在目前稻油兩熟制油菜全程機(jī)械化高效生產(chǎn)技術(shù)取得成功的基礎(chǔ)上,攻克難度更高的油稻稻三熟制早熟三高油菜的全程機(jī)械生產(chǎn)技術(shù),以及棉油套作套播的全程機(jī)械化高效生產(chǎn)技術(shù)等。二要加大協(xié)同創(chuàng)新力度。進(jìn)一步整合全院現(xiàn)有成果、技術(shù),聯(lián)合國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)科研院校,與地方農(nóng)業(yè)主管部門(mén)緊密聯(lián)系,完善基地布局,逐步擴(kuò)大試驗(yàn)示范輻射范圍,建立油菜協(xié)同創(chuàng)新與技術(shù)集成研發(fā)體系。三要?jiǎng)?chuàng)新成果轉(zhuǎn)化機(jī)制。針對(duì)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)瓶頸,從產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后吸收多個(gè)單項(xiàng)技術(shù)研究團(tuán)隊(duì),積極與菜籽油加工企業(yè)開(kāi)展科技合作,將高產(chǎn)高效技術(shù)、檢測(cè)加工技術(shù)和食用油品牌等進(jìn)行集成,形成高附加值的產(chǎn)業(yè)化。四要?jiǎng)?chuàng)新項(xiàng)目工作機(jī)制。實(shí)行項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制,建立項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)按需擇優(yōu)遴選機(jī)制、項(xiàng)目考核評(píng)估機(jī)制以及技術(shù)指導(dǎo)及宣傳工作機(jī)制,通過(guò)各方共同努力,不斷創(chuàng)新油菜增產(chǎn)增效技術(shù)模式,為我國(guó)油菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展和保障國(guó)家食用油供給安全提供有力的科技支撐。

來(lái)自全國(guó)11個(gè)油菜主產(chǎn)省市農(nóng)業(yè)部門(mén)以及湖北省重點(diǎn)地市與油菜主產(chǎn)縣(市)農(nóng)業(yè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人、國(guó)家油菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的有關(guān)專(zhuān)家、中國(guó)農(nóng)科院相關(guān)單位的負(fù)責(zé)人及專(zhuān)家近300人參加會(huì)議。