近日,從中國農業科學院植物保護研究所獲悉,該所作物病毒病害流行與控制創新團隊最新研究發現,灰飛虱的一種表皮蛋白參與到傳播水稻條紋病毒的過程,傳毒機制的解析將有助于制定病毒控制的新策略。相關研究成果于8月1日在線發表在蛋白組學領域權威期刊《分子與細胞蛋白組學(Molecular & Cellular Proteomics)》上。

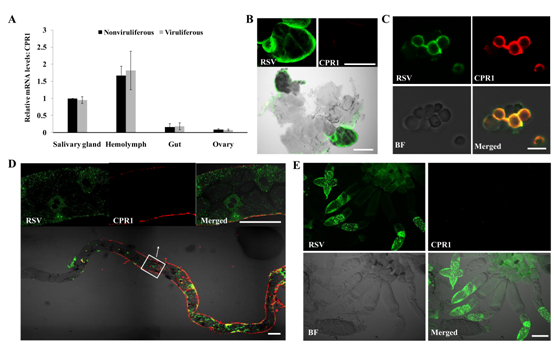

水稻條紋病毒(RSV)引起的水稻條紋葉枯病是影響水稻生產的重要病害。該病毒由灰飛虱以持久增殖方式傳播,病毒可在灰飛虱體內生存,繁殖并能經過昆蟲卵傳播至后代昆蟲體內。一直以來對學術界對病毒如何在灰飛虱體內生存尚不清楚。研究人員基于酵母雙雜交膜系統篩選到與病毒核衣殼蛋白互作的大量灰飛虱蛋白為基礎,從中選取了一種新的灰飛虱表皮蛋白CPR1進行了傳毒功能的深入研究。首先克隆了編碼該蛋白的全長基因,并利用免疫共沉淀驗證了與RSV核衣殼蛋白存在顯著的互作,然后通過酵母雙雜交和蛋白質體外結合試驗明確了發生互作的結構域。定量檢測發現該蛋白在灰飛虱的血淋巴內積累量最高,同時利用激光共聚焦顯微鏡觀察到CPR1與病毒在灰飛虱的血細胞內完全共定位。該研究最后運用RNA干擾技術抑制了CPR1在灰飛虱體內的表達,結果發現該蛋白的表達受到抑制后,灰飛虱血淋巴和唾液腺內的病毒含量也相應顯著下降,同時傳毒效率也下降到21%。這表明CPR1與RSV的結合可能是幫助病毒逃避了寄主血淋巴的免疫作用從而保護病毒不被降解。

該研究得到了國家973項目和國家自然科學基金的資助。劉文文博士為第一作者,王錫鋒研究員為通訊作者。