分享到

科技創新與主導產業對接 園區發展與經濟提升并舉

“廣陽模式”成為區域農業發展“加速器”

發布時間:2012-03-28

|來源: 中國農業科學院辦公室

3月26日,由中國農業科學院、河北省廊坊市廣陽區委區政府共同主辦的“廣陽模式”經驗交流會在廣陽召開。中國農科院副院長劉旭,農業部科教司推廣處處長王青立、科技發展中心成果轉化處處長郭瑞華,廣陽區區委書記尹廣泰、區長陳斌等領導出席會議并講話。中國農科院科技局副局長王曉舉介紹了院區合作共建情況,蔬菜所、飼料所、果樹所以及廣陽區農業局、畜牧局、林業局的領導、專家、技術人員分別匯報了各單位工作情況、成效以及進一步合作的設想。會議由廣陽區副區長閆爾貴主持。

“廣陽模式”是由中國農科院與廣陽區在共建科技園區、加快科技創新、加速成果轉化、促進“三農”發展的實踐中探索形成的一種院地科技合作模式。它以合作共贏為原則,以共建園區為依托,以產業需求為導向,以科技項目為抓手,通過研究試驗、組裝集成、示范推廣、輻射帶動等途徑,實現科技與經濟緊密結合、技術與產業有效對接,帶動并加速區域農業現代化進程,促進農業增效農民增收。

“廣陽模式”的形成始于2002年中國農科院與廊坊市政府簽署的在廣陽合作共建(萬莊)國際農業高新技術產業園(簡稱廊坊園區)。經過5年多的工作,2008年,雙方認真分析形勢,總結經驗,共同修編規劃,重新定位廊坊園區功能,把廣陽確定為農業科技“優先帶動區”,雙方簽訂科技合作協議,完善充實了合作機制。2010年11月,又啟動了農業綜合示范區重點項目。幾年來,雙方不斷深化合作,加強共建。中國農科院依托廊坊園區,不斷增派專家團隊,增加項目強度,加大示范推廣力度,加強農技人員和新型農民培訓,提供科技咨詢與技術服務等;廣陽區幫助解決廊坊園區建設和發展中的困難與問題,確保科研試驗工作的開展;雙方建立協同工作機制,推動科技示范項目的順利實施。通過幾年來的實踐和探索,一種獨具特色的院地合作模式--“廣陽模式”基本形成。

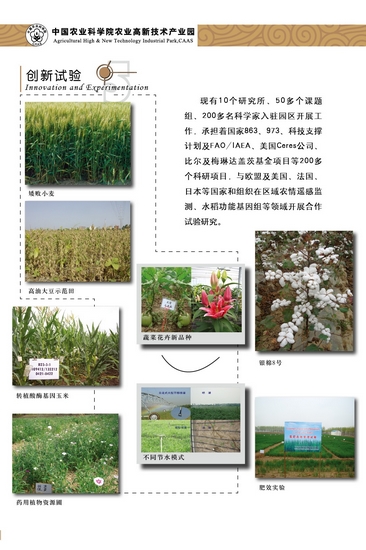

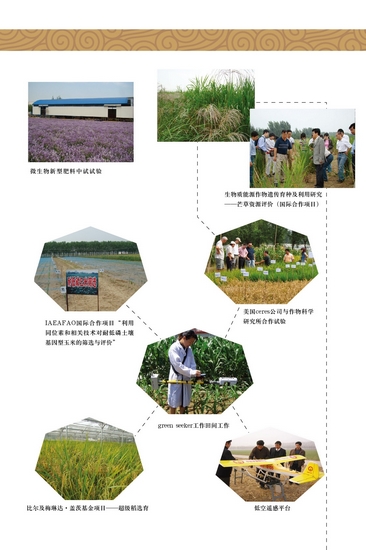

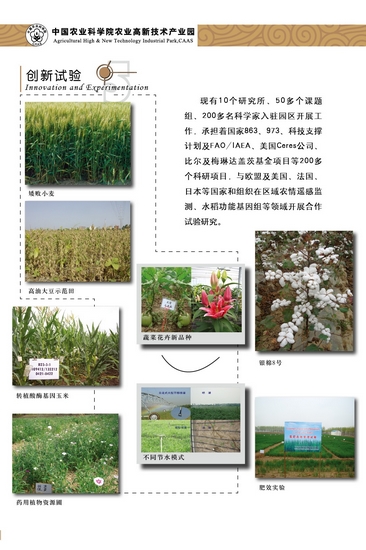

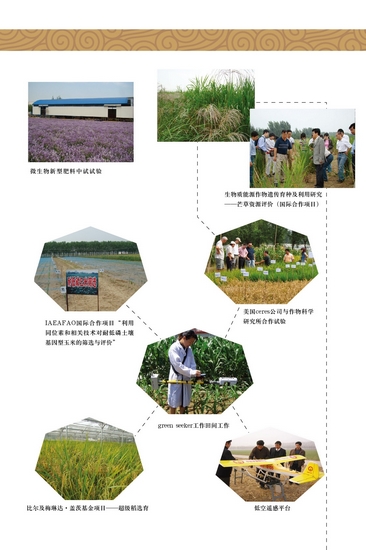

“廣陽模式”的不斷深化與完善已經取得了顯著成效。一是加快了農業科技創新。廊坊園區基礎設施不斷完善,科研試驗條件大幅提升,現已建成20個試驗示范區,有9個研究所、50多個課題組、300多名專家長期工作,承擔著國家主體科技計劃、國際合作項目等 200多個,為轉抗蟲基因三系雜交棉、轉植酸酶基因玉米、高油大豆“中黃13”等多項國家重大科研成果的取得提供了研究條件。二是促進了廣陽農業產業發展。中國農科院組織專家團隊,深入廣陽區調研,針對廣陽農業生產和產業發展中的主要問題,圍繞蔬菜、奶牛、果樹三大主導產業,開展研究試驗和示范推廣,大幅提高了農產品的質量和競爭力,實現優質高效、增產增收。三是提升了農技人員和農民素質。結合科技示范項目,先后舉辦了20余期專題培訓班,農技人員和種養殖戶的科技素養和科學種養殖水平大幅提升。四是輻射帶動區域農業發展。由中國農科院設計制作并提供科技支撐的金豐農科園,成為知名現代農業博覽園;中國農科院作為主要協辦單位,連續 8 年參加中國(廊坊)農產品交易會展覽活動,成為農交會的亮點和農民關注的焦點。在“廣陽模式”的推動下,廊坊園區的社會影響力和輻射帶動效應明顯提升。

劉旭在講話中指出,“廣陽模式”是中國農科院與廣陽區委區政府在共建科技園區、加快科技創新、加速成果轉化、促進“三農”發展過程中探索形成的。它充分利用院區雙方的資源優勢,使科技創新與產業發展有效對接,園區發展與區域經濟發展并舉,實現了院地雙方的合作共贏。劉旭希望,院區雙方進一步集中優勢資源,擴大項目實施范圍,力爭在廣陽遍地開花結果并輻射帶動周邊地區,使更多農民受益。同時,要變輸血為造血,培養更多的農技推廣人才,特別是掌握農業科學技術的新型農民,使他們成為推動區域農業現代化進程的主力軍。

王青立對“廣陽模式”給予了充分肯定。他說,“廣陽模式”為農業科研單位如何在做好科技創新的同時做好科技成果轉化,真正實現“頂天立地”,以及地方政府如何更好地發揮科技的支撐作用,提升產業發展水平和規模提供了很好的借鑒;有效解決了科技與生產“兩張皮”和成果推廣“最后一公里”的問題,為農業科技園區、高新技術示范區、農業科研試驗基地等的建設和作用發揮,積累了寶貴的經驗。

王青立說,這次經驗交流活動對于貫徹落實“中央一號”文件精神,加快農業科技創新和成果轉化,促進現代農業和農村經濟發展,具有重要意義。今后,要積極探索建立發揮廣大科教單位技術推廣和服務作用的長效機制;要制定更加符合農業科技特點的評價機制,使科技人員更愿意深入生產一線開展科研和技術服務;要建立一批類似廊坊園區性質的成果推廣示范基地,為科技人員建立開展技術服務的平臺和載體;要解決科技服務經費問題,使科技人員的下鄉成為常態。

尹廣泰在講話中表示,認真總結和不斷完善“廣陽模式”,對于加快農業科技創新和成果轉化,促進現代農業和農村經濟發展,具有重要的現實意義。廣陽區委區政府將倍加珍惜與中國農科院的合作機遇,嚴格按照框架協議規定,認真履行應盡義務,以高效務實、規范優質的服務,為“廣陽模式”的完善與推廣創造更加優良的發展環境。依托中國農科院雄厚的人才、技術優勢和廣陽的農業資源優勢,廣陽與中國農科院的合作將向著更高、更遠的目標邁進。

中國農業科學院科技局局長王小虎、果樹所黨委書記郝志強、院辦公室副主任姜梅林、蔬菜所副所長胡鴻、飼料所副所長呂春生以及相關研究所的專家和廣陽區有關部門的領導參加會議。

“廣陽模式”的形成始于2002年中國農科院與廊坊市政府簽署的在廣陽合作共建(萬莊)國際農業高新技術產業園(簡稱廊坊園區)。經過5年多的工作,2008年,雙方認真分析形勢,總結經驗,共同修編規劃,重新定位廊坊園區功能,把廣陽確定為農業科技“優先帶動區”,雙方簽訂科技合作協議,完善充實了合作機制。2010年11月,又啟動了農業綜合示范區重點項目。幾年來,雙方不斷深化合作,加強共建。中國農科院依托廊坊園區,不斷增派專家團隊,增加項目強度,加大示范推廣力度,加強農技人員和新型農民培訓,提供科技咨詢與技術服務等;廣陽區幫助解決廊坊園區建設和發展中的困難與問題,確保科研試驗工作的開展;雙方建立協同工作機制,推動科技示范項目的順利實施。通過幾年來的實踐和探索,一種獨具特色的院地合作模式--“廣陽模式”基本形成。

“廣陽模式”的不斷深化與完善已經取得了顯著成效。一是加快了農業科技創新。廊坊園區基礎設施不斷完善,科研試驗條件大幅提升,現已建成20個試驗示范區,有9個研究所、50多個課題組、300多名專家長期工作,承擔著國家主體科技計劃、國際合作項目等 200多個,為轉抗蟲基因三系雜交棉、轉植酸酶基因玉米、高油大豆“中黃13”等多項國家重大科研成果的取得提供了研究條件。二是促進了廣陽農業產業發展。中國農科院組織專家團隊,深入廣陽區調研,針對廣陽農業生產和產業發展中的主要問題,圍繞蔬菜、奶牛、果樹三大主導產業,開展研究試驗和示范推廣,大幅提高了農產品的質量和競爭力,實現優質高效、增產增收。三是提升了農技人員和農民素質。結合科技示范項目,先后舉辦了20余期專題培訓班,農技人員和種養殖戶的科技素養和科學種養殖水平大幅提升。四是輻射帶動區域農業發展。由中國農科院設計制作并提供科技支撐的金豐農科園,成為知名現代農業博覽園;中國農科院作為主要協辦單位,連續 8 年參加中國(廊坊)農產品交易會展覽活動,成為農交會的亮點和農民關注的焦點。在“廣陽模式”的推動下,廊坊園區的社會影響力和輻射帶動效應明顯提升。

王青立說,這次經驗交流活動對于貫徹落實“中央一號”文件精神,加快農業科技創新和成果轉化,促進現代農業和農村經濟發展,具有重要意義。今后,要積極探索建立發揮廣大科教單位技術推廣和服務作用的長效機制;要制定更加符合農業科技特點的評價機制,使科技人員更愿意深入生產一線開展科研和技術服務;要建立一批類似廊坊園區性質的成果推廣示范基地,為科技人員建立開展技術服務的平臺和載體;要解決科技服務經費問題,使科技人員的下鄉成為常態。

尹廣泰在講話中表示,認真總結和不斷完善“廣陽模式”,對于加快農業科技創新和成果轉化,促進現代農業和農村經濟發展,具有重要的現實意義。廣陽區委區政府將倍加珍惜與中國農科院的合作機遇,嚴格按照框架協議規定,認真履行應盡義務,以高效務實、規范優質的服務,為“廣陽模式”的完善與推廣創造更加優良的發展環境。依托中國農科院雄厚的人才、技術優勢和廣陽的農業資源優勢,廣陽與中國農科院的合作將向著更高、更遠的目標邁進。

中國農業科學院科技局局長王小虎、果樹所黨委書記郝志強、院辦公室副主任姜梅林、蔬菜所副所長胡鴻、飼料所副所長呂春生以及相關研究所的專家和廣陽區有關部門的領導參加會議。

打印本頁

關閉本頁

院網信息發布與管理

最新動態

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25